À partir de 1942, des réseaux, tels que le réseau André, le réseau Garel, ou, plus tard en 1943, le réseau Marcel, s’emploient aussi à sauver des enfants juifs.

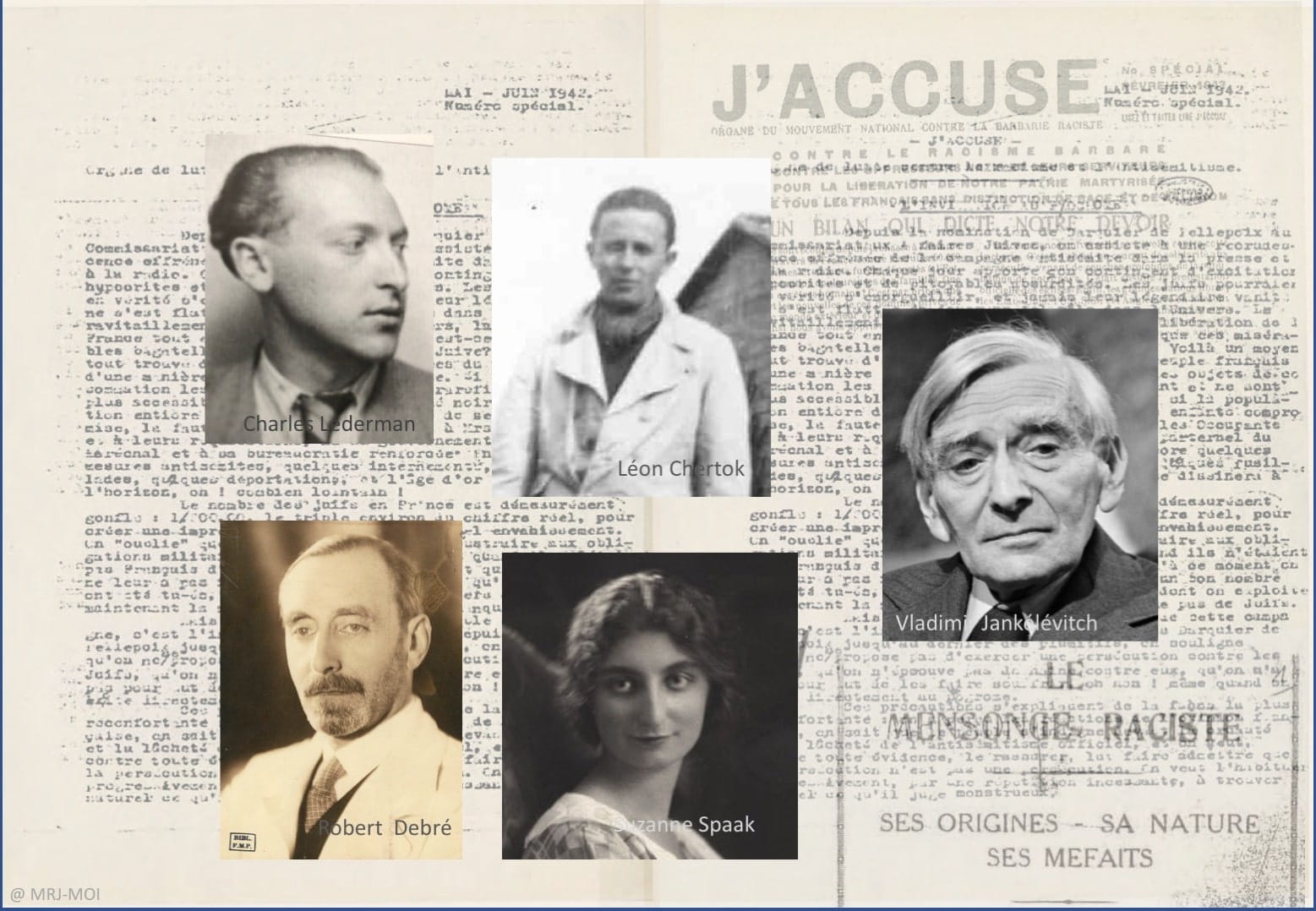

Le 16 février 1943, rue Lamarck à Paris, dans un foyer de l’Union générale des Israélites de France (UGIF), des dizaines d’enfants, sont exfiltrés pour les sauver de la déportation à brève échéance. L’opération exemplaire est menée à bien grâce à l’action coordonnée par Paul Vergara, pasteur de l’Oratoire du Louvre à Paris, Sophie Schwartz pour l’Union des Femmes Juives et Suzanne Spaak pour le MNCR.

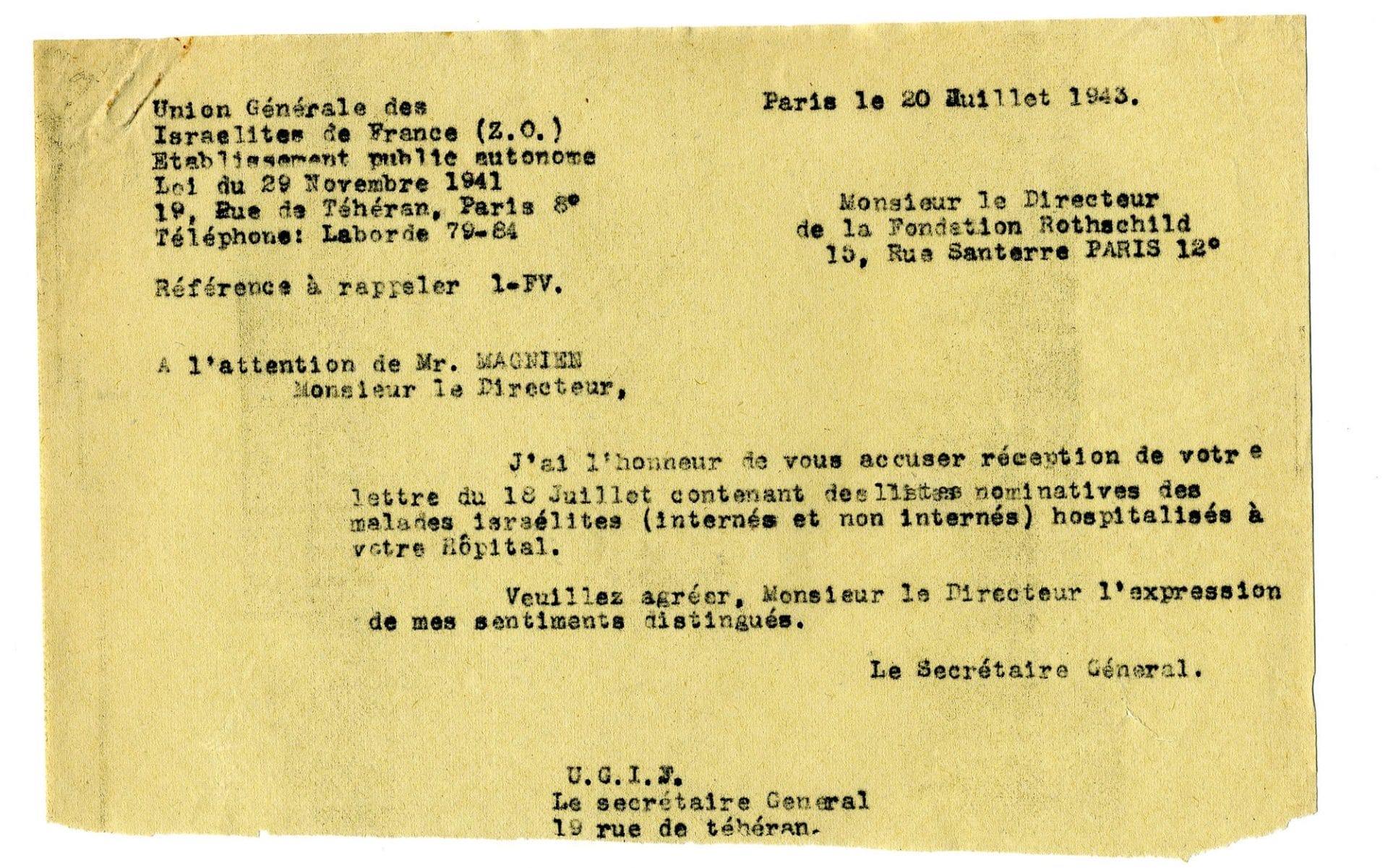

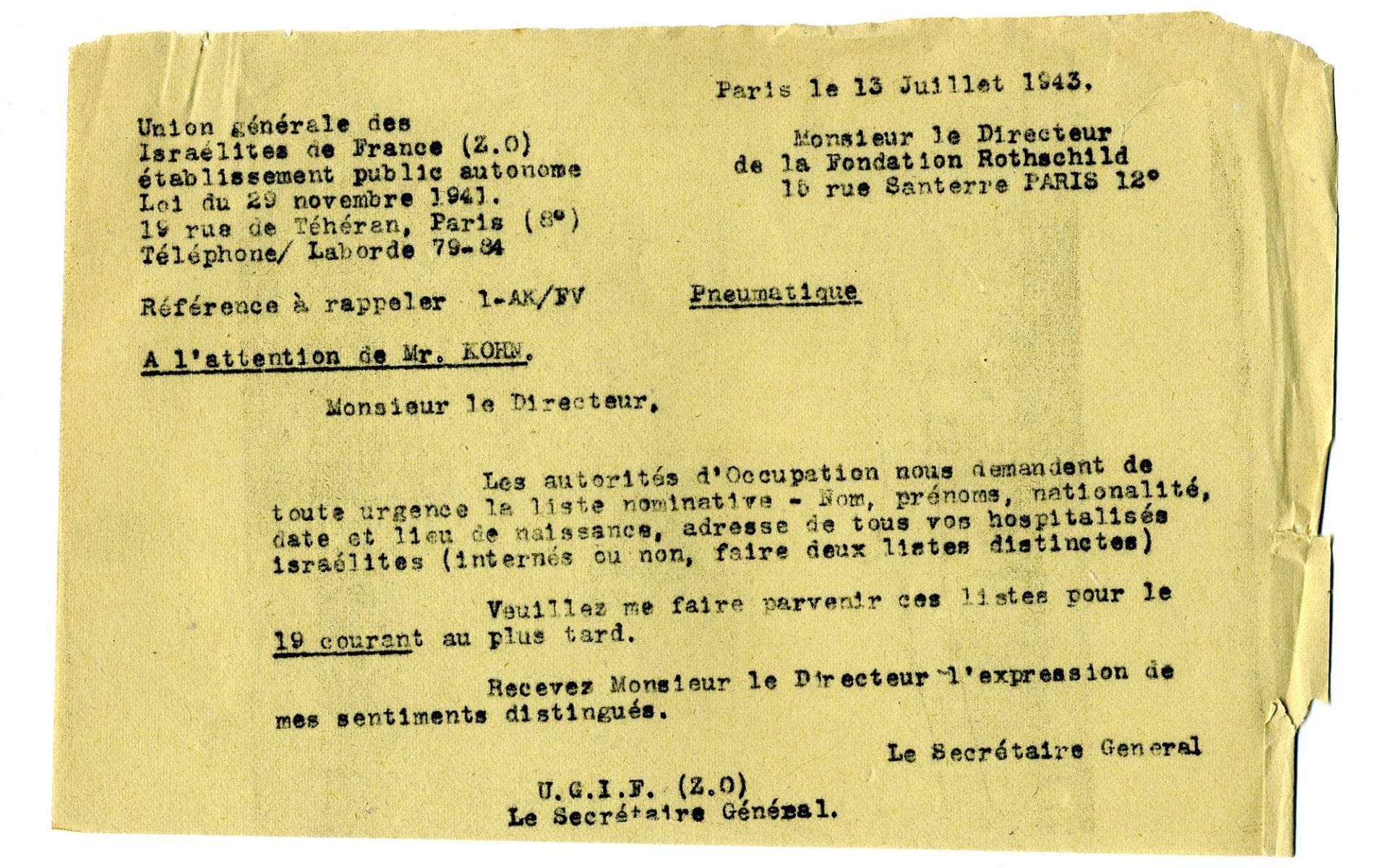

Depuis Drancy, les malades juifs, adultes et enfants, sont transférés à l’hôpital Rothschild avant leur déportation. Des soignants organisent des filières d’évasion pour les enfants hospitalisés. En représailles, des membres du personnel de cet hôpital seront déportés par les nazis.

Les actions de sauvetage sont très minoritaires, certes, mais dans la France entière, des groupes, des personnes, souvent anonymes, s’emploient à protéger des vies.

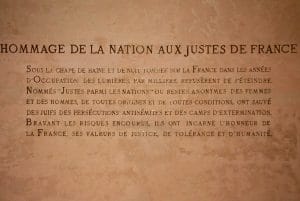

L’appui de la population se révèle indispensable aux sauveteurs pour déjouer les arrestations et cacher les enfants à la campagne. Ceux qu’on a appelés plus tard les Justes sont les Français non-juifs qui, au péril de leur vie, ont caché et sauvé des adultes et des enfants juifs, qu’il s’agisse de villages entiers ou d’initiatives individuelles ou familiales dans diverses régions du pays.

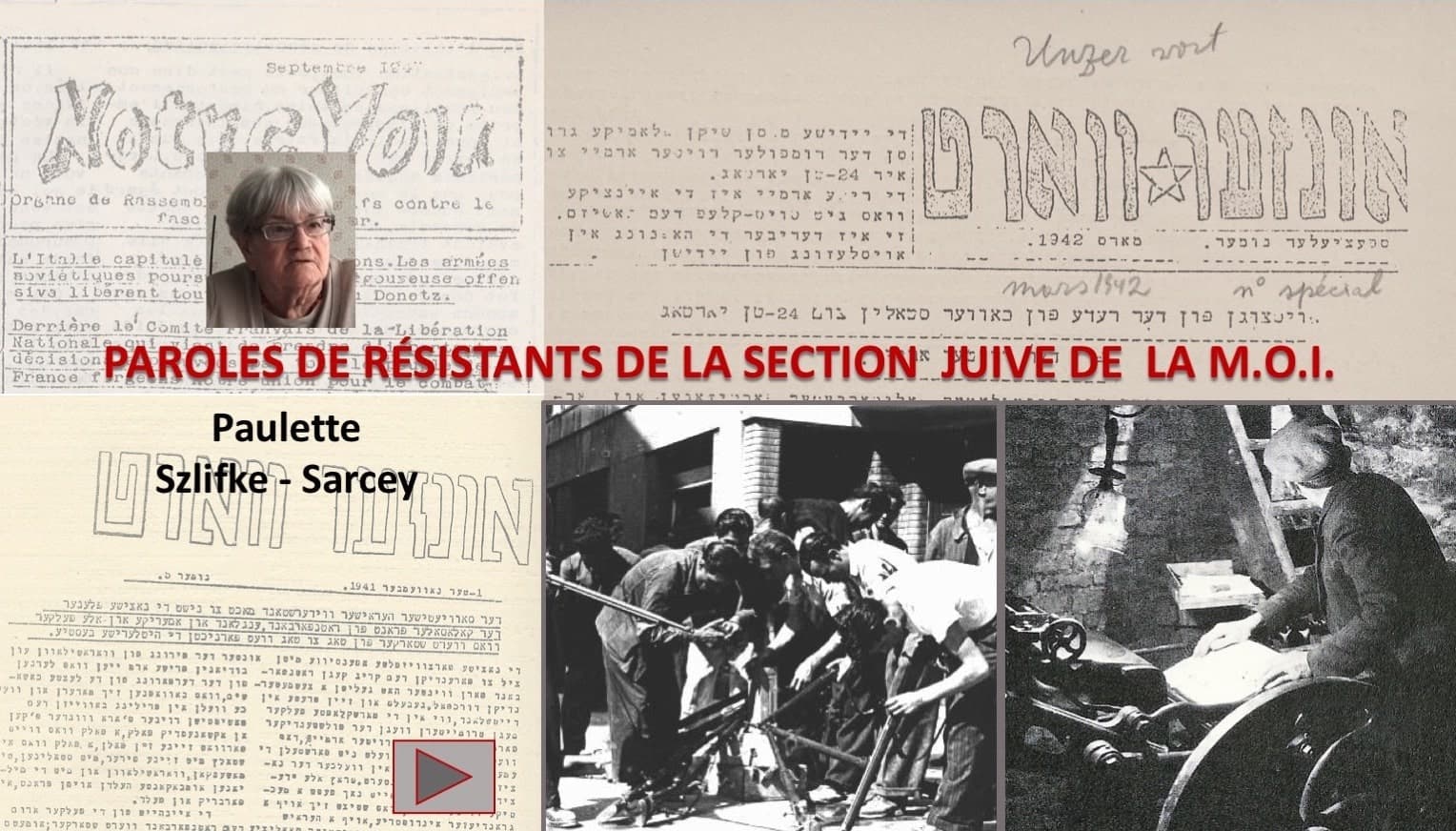

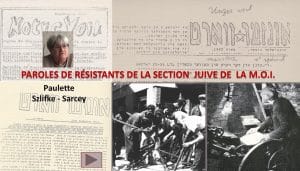

D’une manière générale, le MNCR et la section juive de la M.O.I. visent un triple objectif : protéger et sauver les enfants juifs, informer le pays de la barbarie nazie et libérer la France de l’occupant.

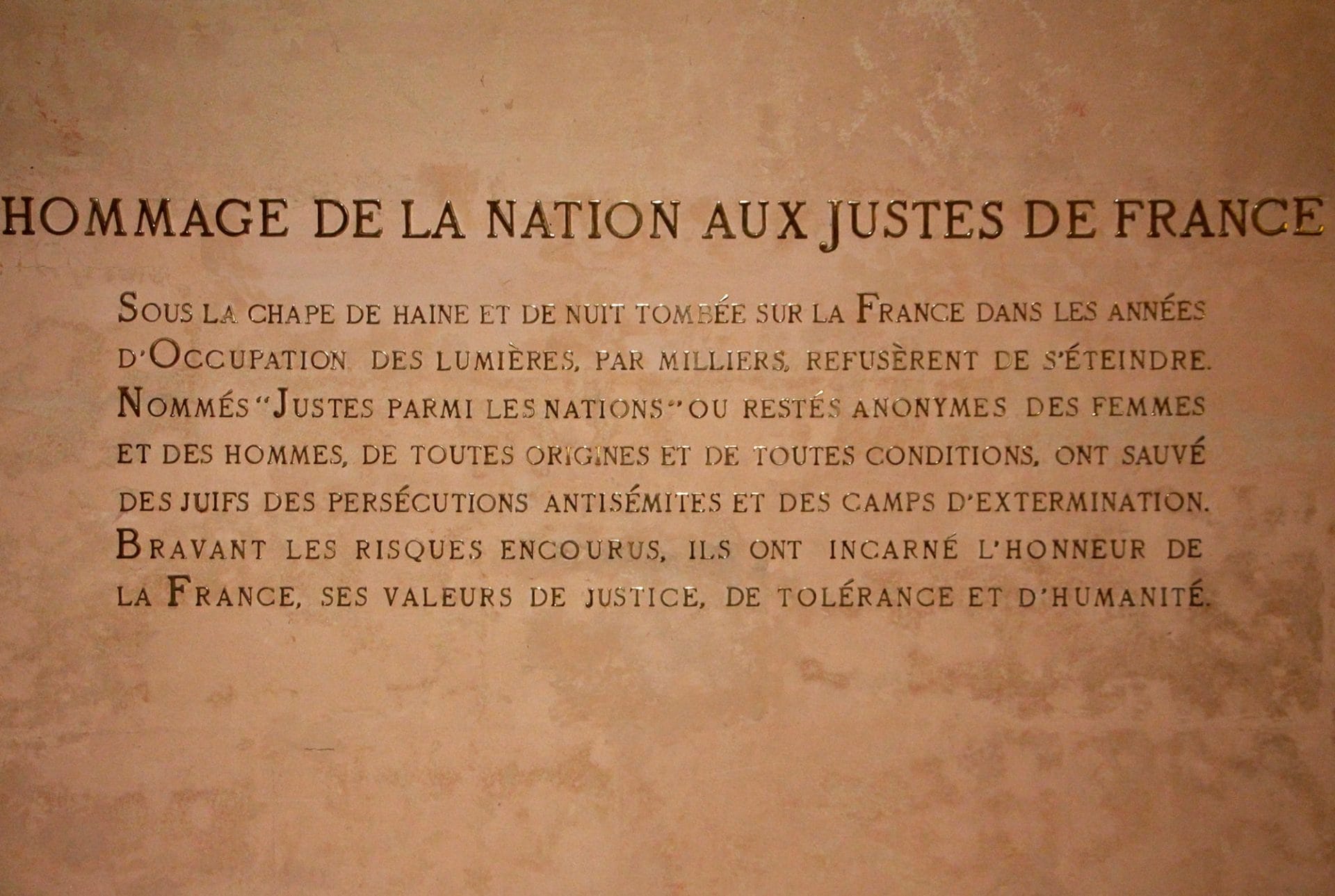

« Hommage de la Nation aux Justes de France », plaque apposée dans la crypte du Panthéon, le 18 janvier 2007.

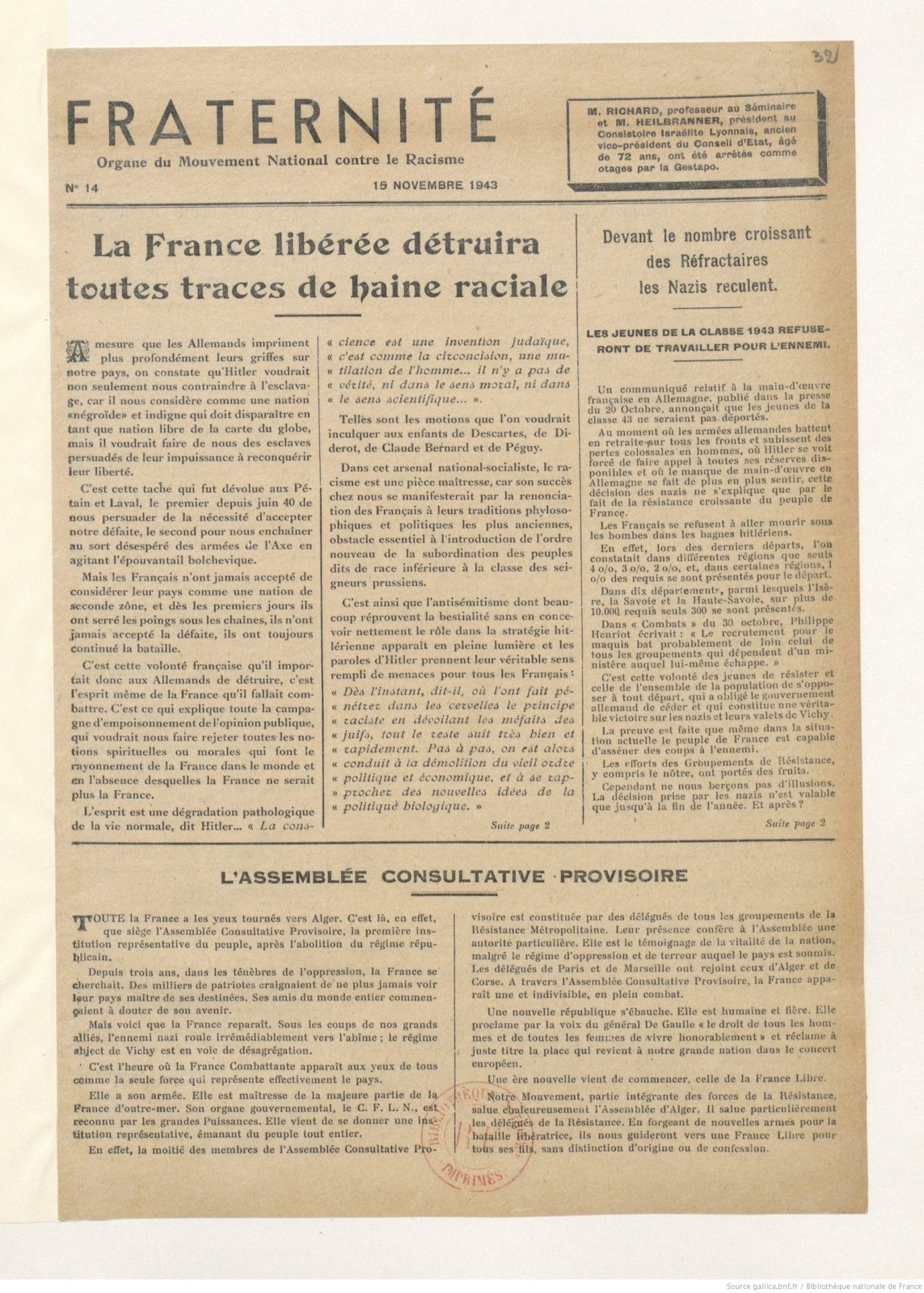

« La France libérée détruira toute trace de haine raciale », titre Fraternité, organe du Mouvement National contre le Racisme, du 15 novembre 1943.

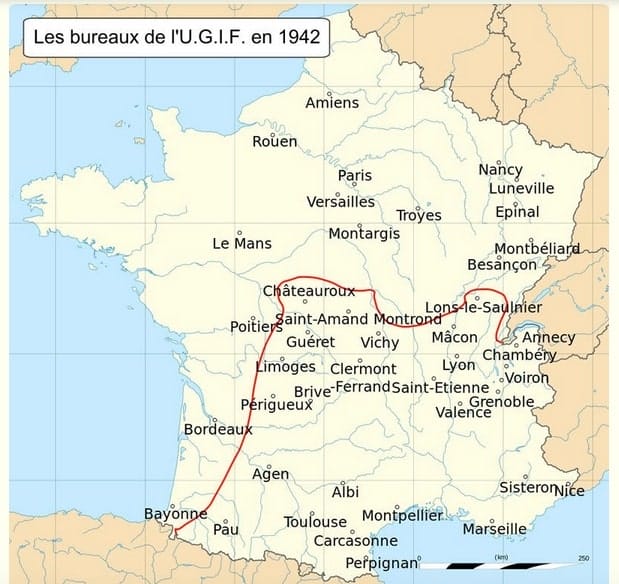

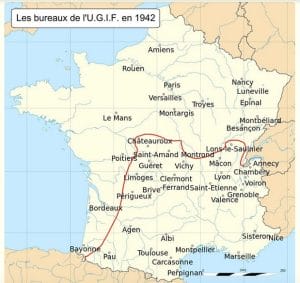

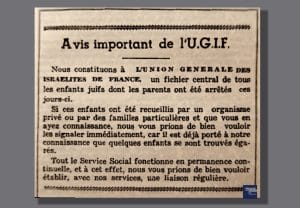

Après les rafles de l’été 1942, l’UGIF ouvre des centres pour enfants en banlieue et à Paris (dont le foyer de la rue Lamarck). Ces maisons sont sous le contrôle du CGQJ et de la Gestapo.

Carte des bureaux de l’UGIF en 1942.

Centre de l’UGIF à Louveciennes : le 22 juillet 1944, enfants et monitrices sont arrêtés ; 6 enfants seront déportés vers Bergen-Belsen et survivront, 34 autres vers Auschwitz dont 33 assassinés dès leur arrivée.

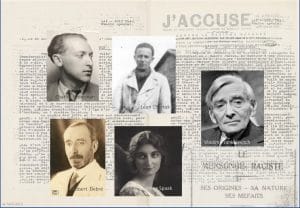

Certains des acteurs du MNCR engagés dans le sauvetage des enfants.

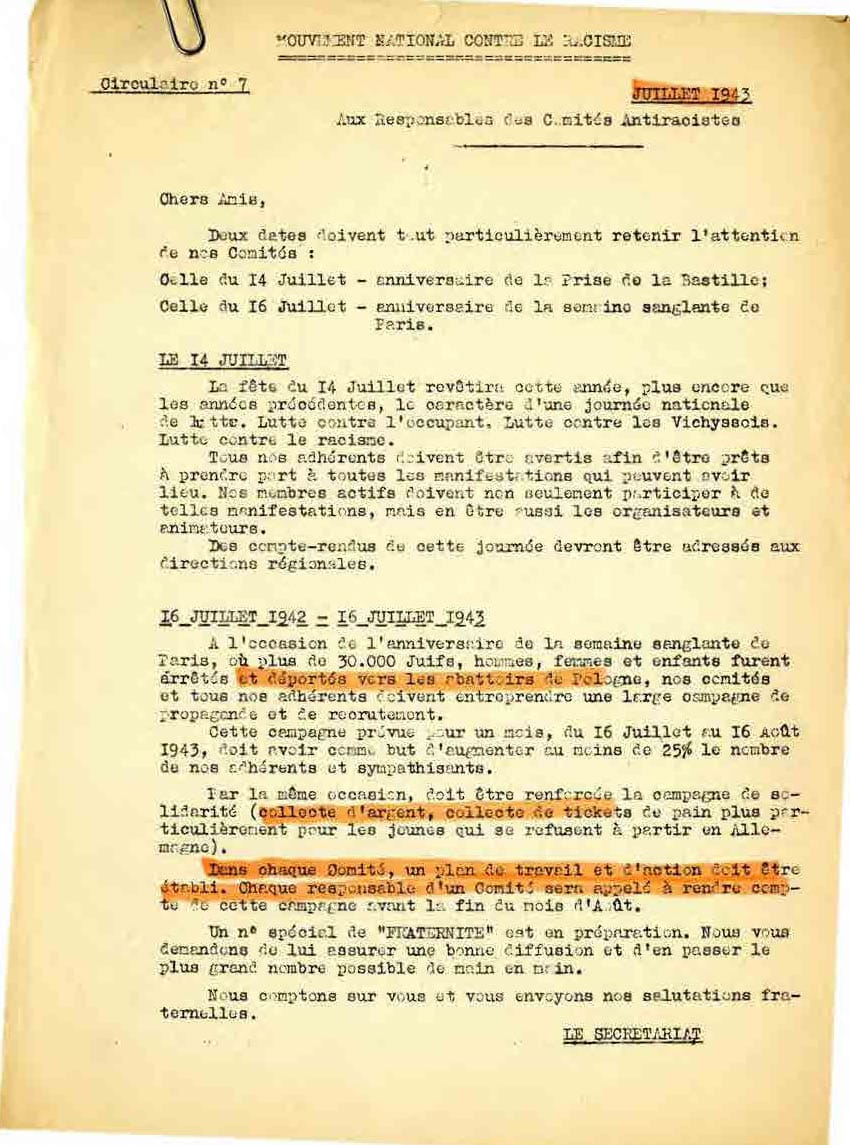

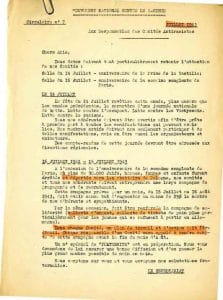

Circulaire du MNCR (juillet 1943) sur les actions à mener en juillet et août 1943, un an après la rafle du Vel’ d’Hiv.

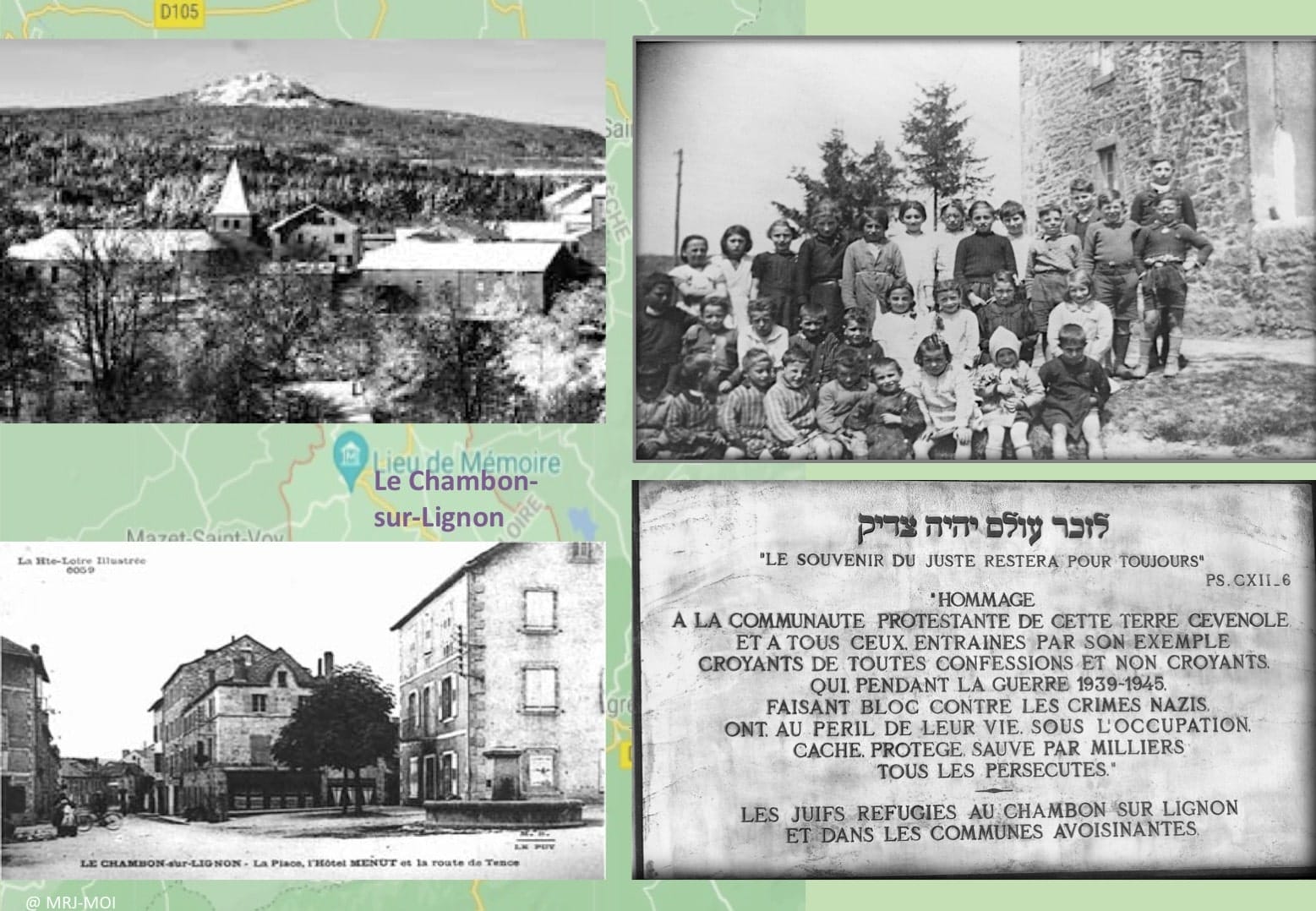

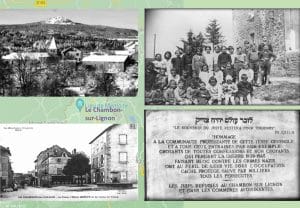

Enfants juifs cachés dans le home d’enfants La Maison des Roches, dirigé par le pasteur André Trocmé (dernier rang, au centre). Le Chambon-sur-Lignon, entre 1941 et 1943.

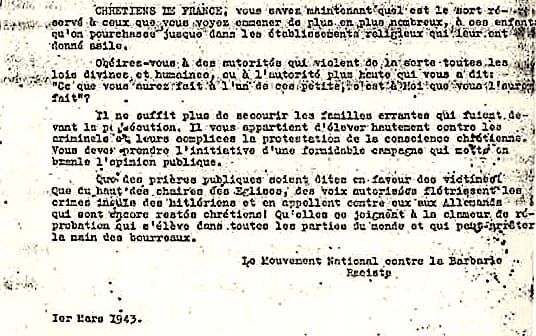

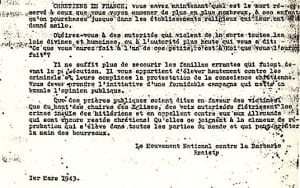

Extrait d’un tract du MNCR appelant les chrétiens « à prendre l’initiative d’une formidable campagne qui mette en branle l’opinion publique » (1 mars 1943).

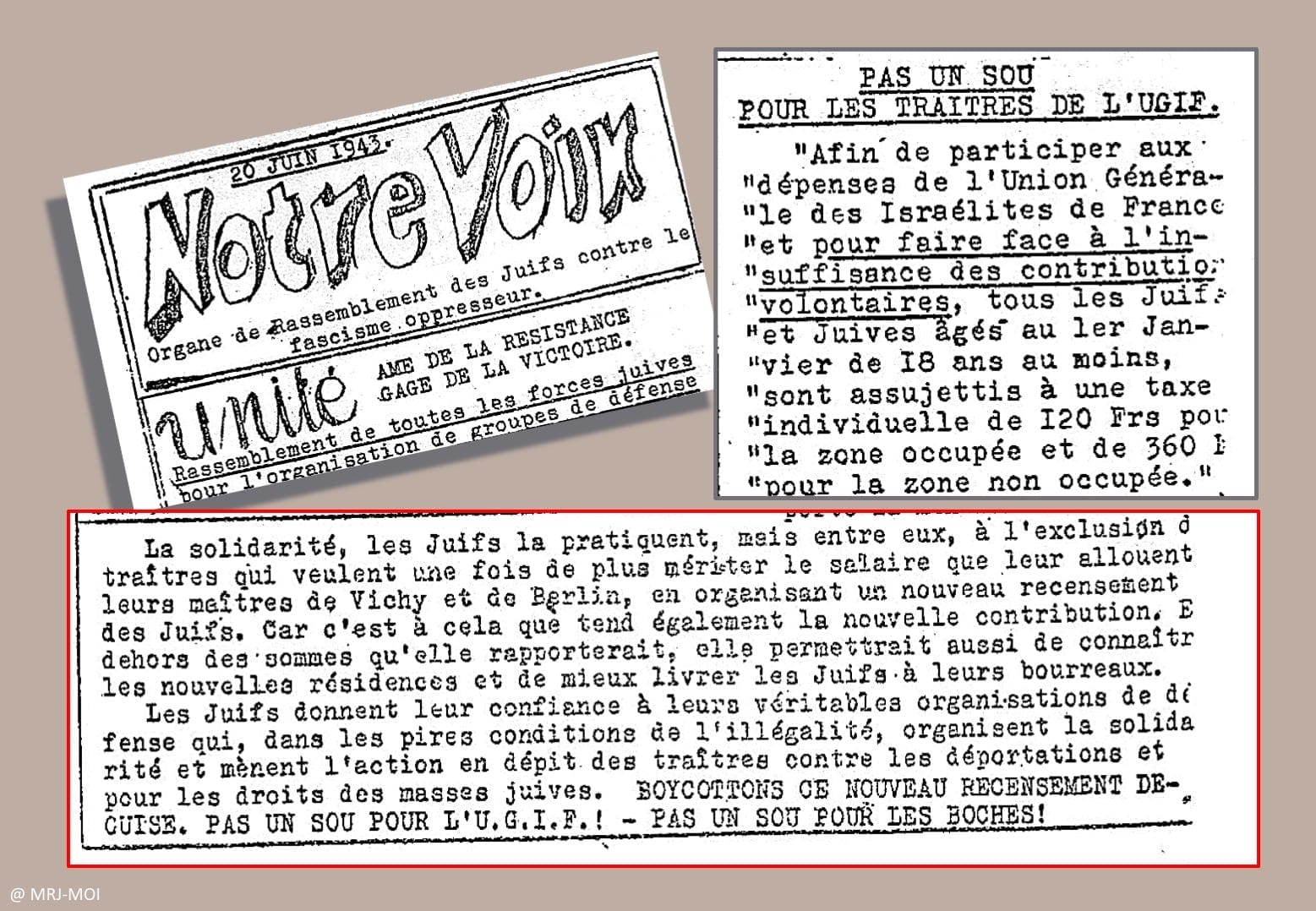

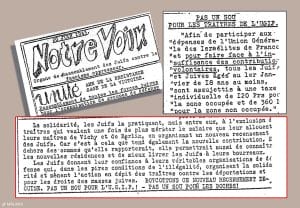

Extraits du journal Notre Voix du 20 juin 1943 dénonçant les « traîtres de l’UGIF ».

Hôpital Rothschild

Itinéraire d’un enfant caché : extrait du récit de Daniel Mandelbaum.

L’orphelinat « Beiss Yessoïmim » à Saint-Maur-des-Fossés ( la Varenne-Saint-Hilaire) : en mars 1943, les enfants sont évacués dans la Nièvre, pour y être cachés. Ils échapperont à la déportation.

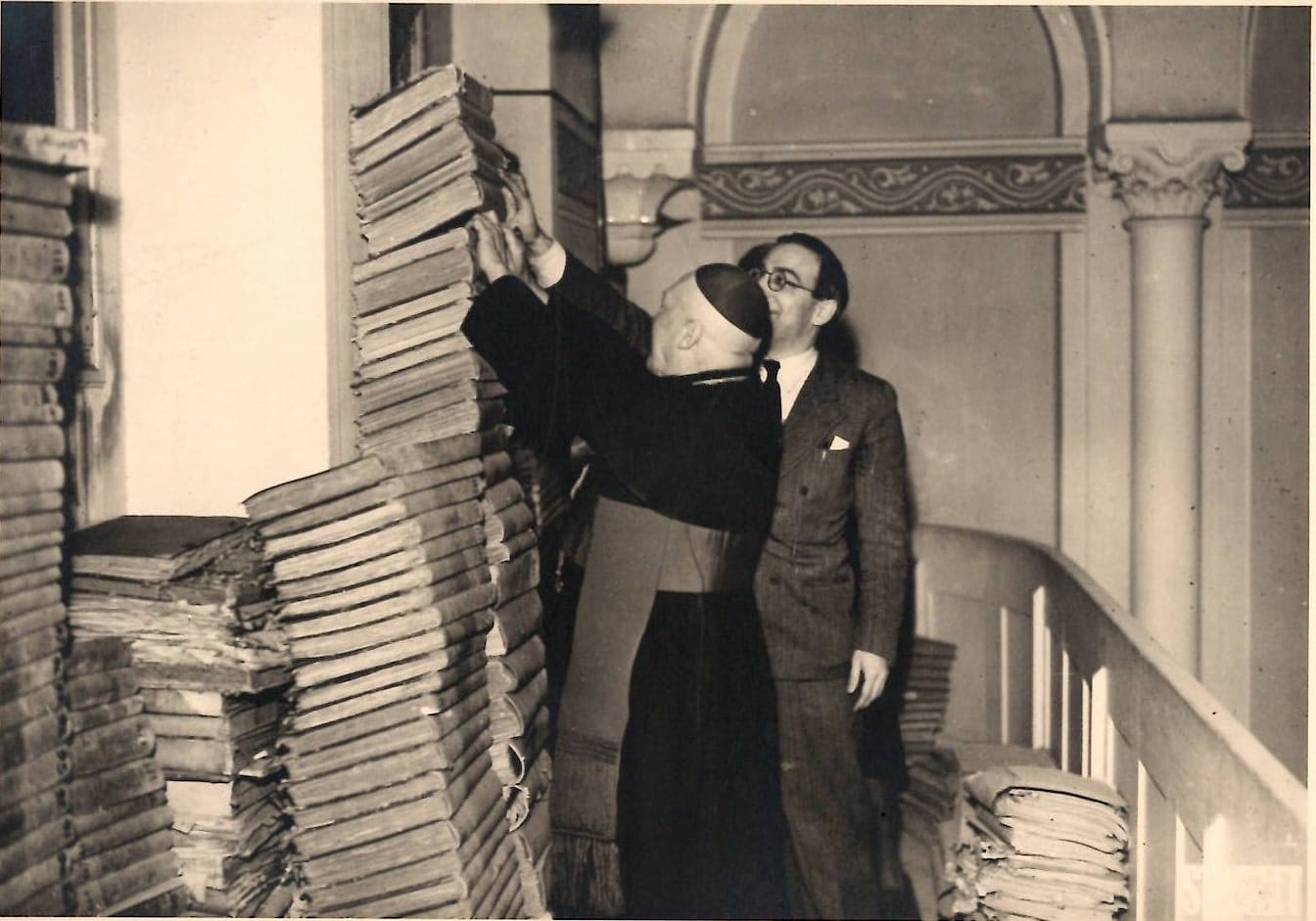

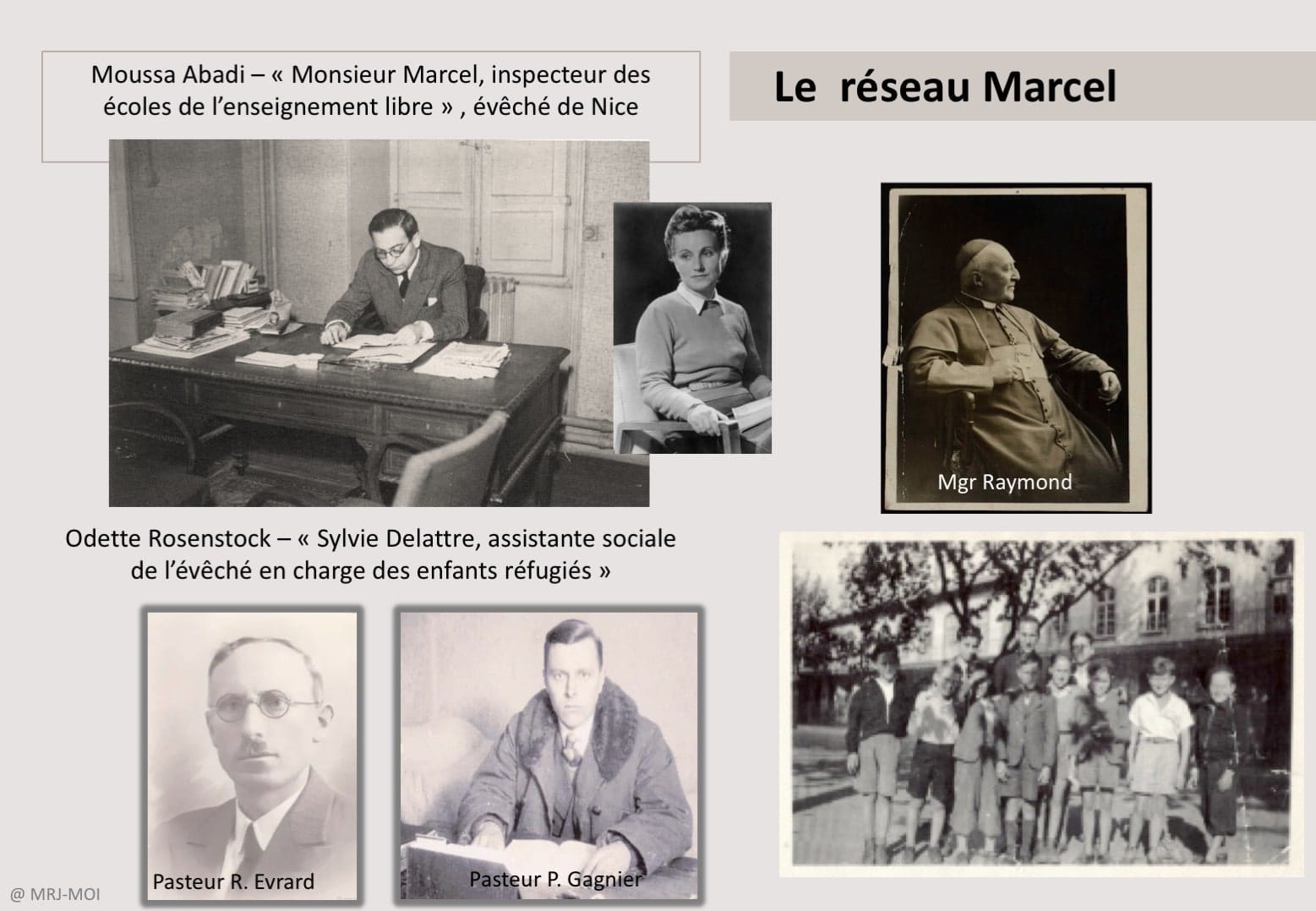

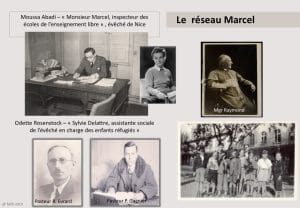

L’évêque de Nice, Mgr Rémond et Moussa Abadi (« Monsieur Marcel ») dissimulant entre les livres religieux les fiches d’enfants juifs cachés dans des couvents ou des familles. Nice 1943.

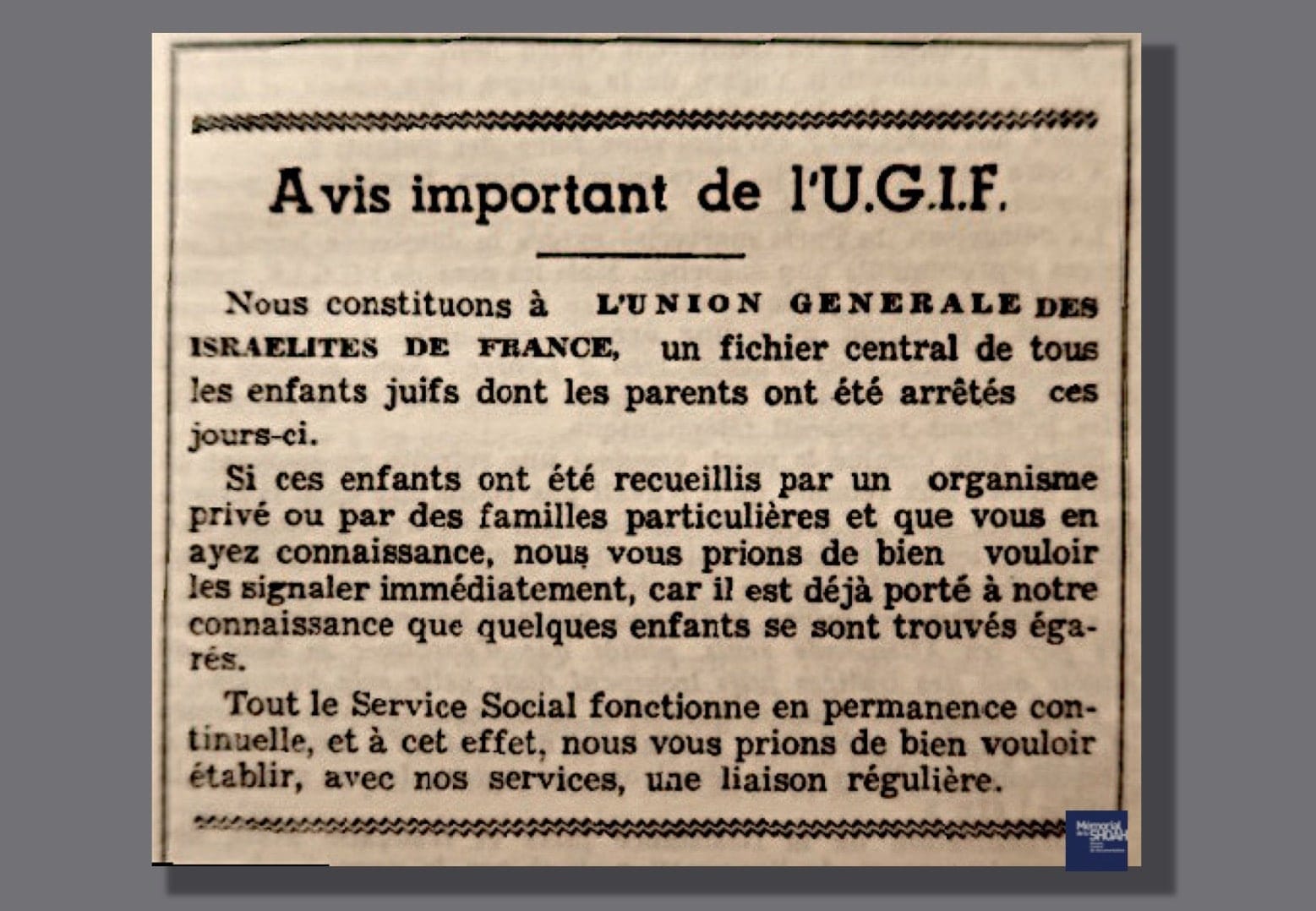

L’UGIF constitue un fichier des enfants juifs recueillis après l’arrestation de leurs parents (septembre 1942).

La Maison des enfants de Moissac, créée par les Éclaireurs israélites de France, accueille près de 500 enfants juifs, grâce à la complicité active de la population.

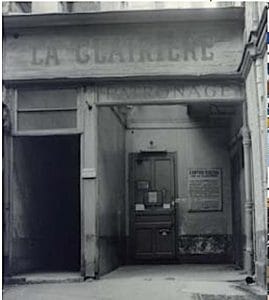

Larissa Wuzek-Gruszow, d’abord placée à l’UGIF, est ensuite cachée par Sophie Schwartz, de la section juive de la M.O.I., à La Clairière puis dans une famille à la campagne.

Le château de Chabannes, géré par l’OSE, héberge en 1942 plus de cent enfants juifs. En déc.1943, le château est fermé et les enfants confiés au réseau Garel.

Le pasteur André Trocmé (à gauche) a protégé un très grand nombre de Juifs contre le nazisme, notamment avec l’aide des habitants du Chambon-sur-Lignon.

Le village du Chambon-sur-Lignon dont la communauté protestante s’est illustrée pendant la l’occupation en cachant 2500 Juifs. Le village entier a été désigné « Juste parmi les nations » en 1990.

Les 10 et 11 fév. 1943, Paul Vergara et Madeleine Guillemot, membres de La Clairière, œuvre protestante à Paris, cachent 63 enfants juifs exfiltrés du centre UGIF de la rue Lamarck, avec l’aide de Suzanne Spaak et Sophie Schwartz.

Les Justes

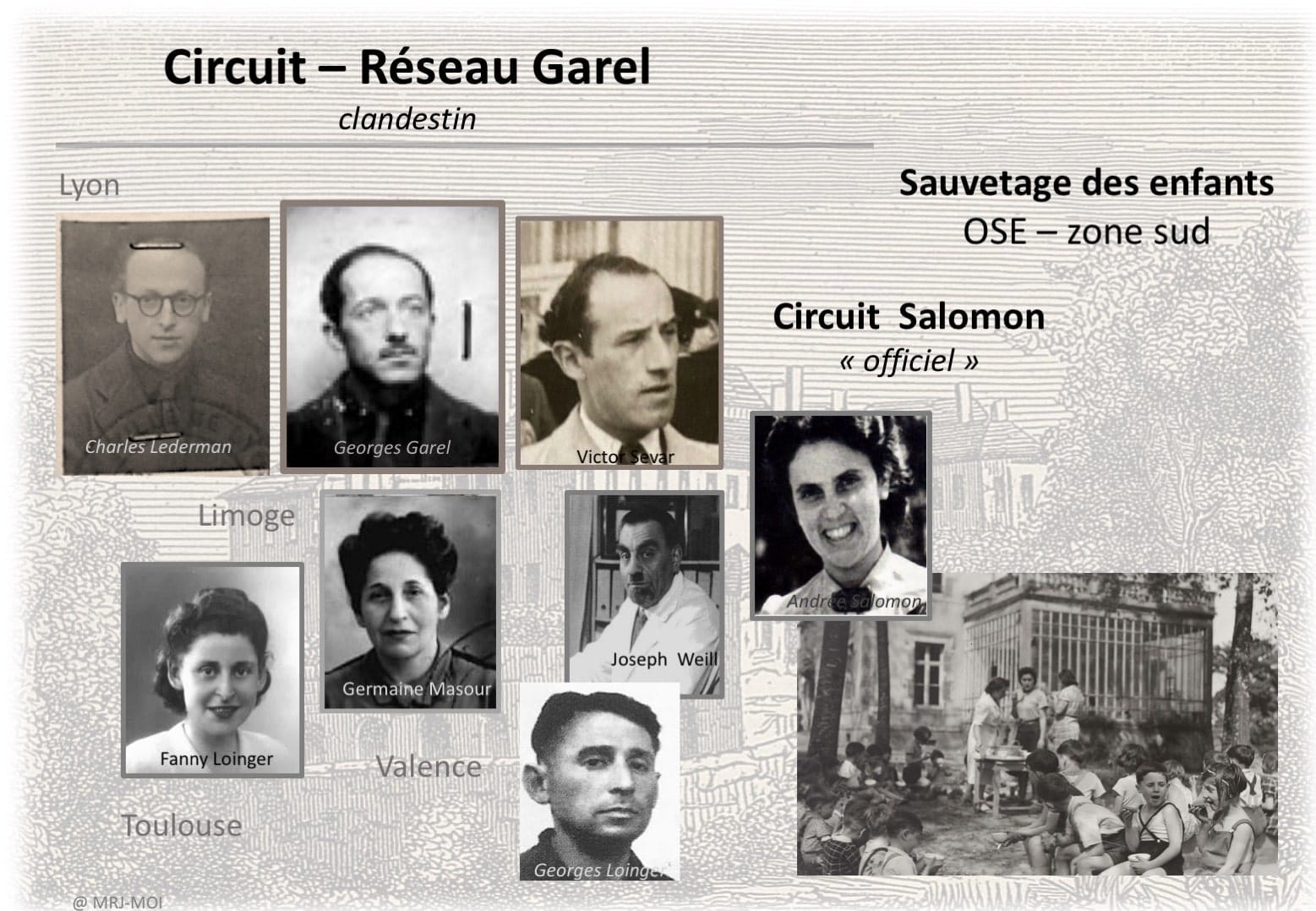

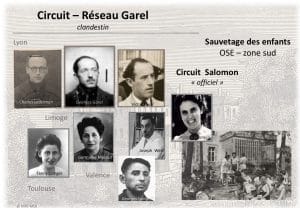

Les principaux responsables des réseaux Garel et Salomon qui ont permis le sauvetage de très nombreux enfants juifs.

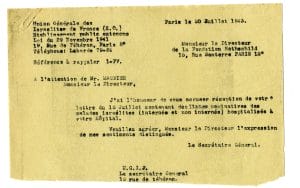

Lettre du 20 juillet 1943 de l’UGIF à la Fondation Rothschild accusant réception de la liste des hospitalisés juifs.

Odette Rosenstock et Moussa Abadi, créateurs du « réseau Marcel », à Nice en 1943. Ils sauveront 527 enfants juifs dans la région niçoise avec l’aide de l’évêché et de pasteurs protestants.

Paul Vergara

Paulette Sarcey (Slifke) dénonce le rôle néfaste de l’UGIF.

Pneumatique du 13 juillet 1943 de l’UGIF à la Fondation Rothschild, demandant la liste de tous les hospitalisés juifs pour transmission aux Allemands.

Réseau André (ou Service André)

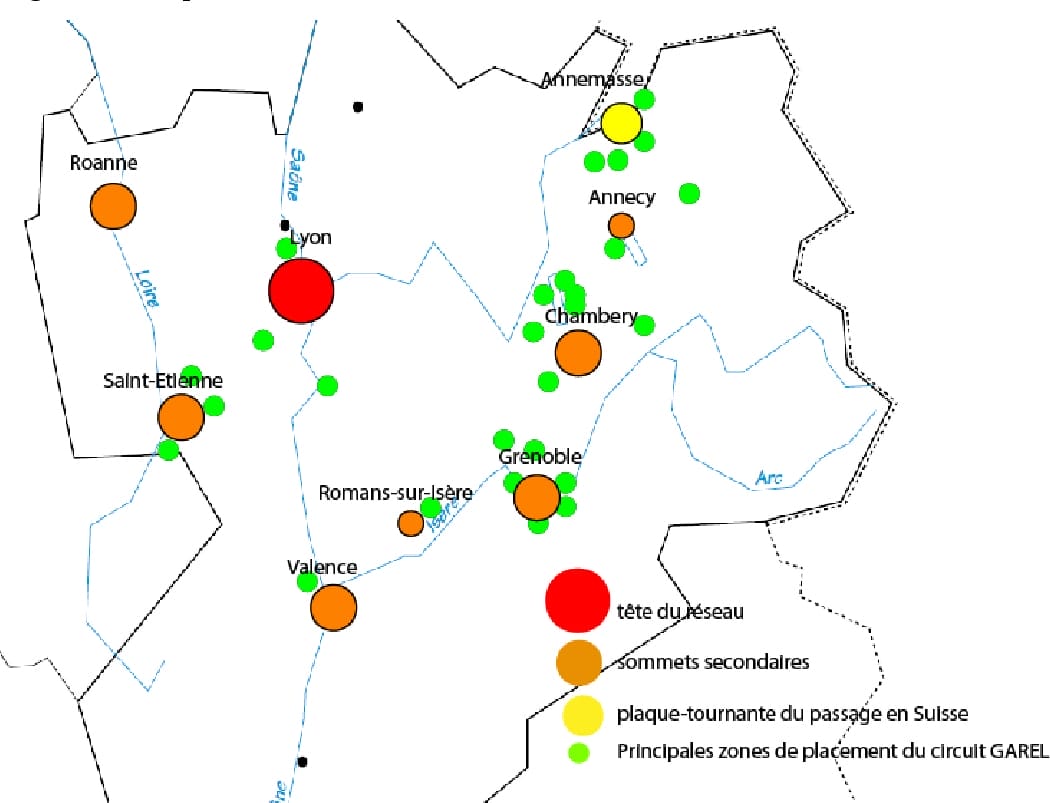

Réseau Garel

Réseau Marcel (ou Réseau Abadi)

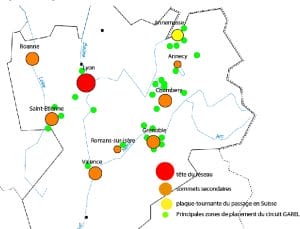

Schéma du Réseau Garel, réseau de Résistance créé par Georges Garel à Lyon, dans le cadre de l’Œuvre de secours aux enfants (OSE), pour sauver des enfants juifs de la déportation.

Sophie Schwartz

Suzanne Spaak

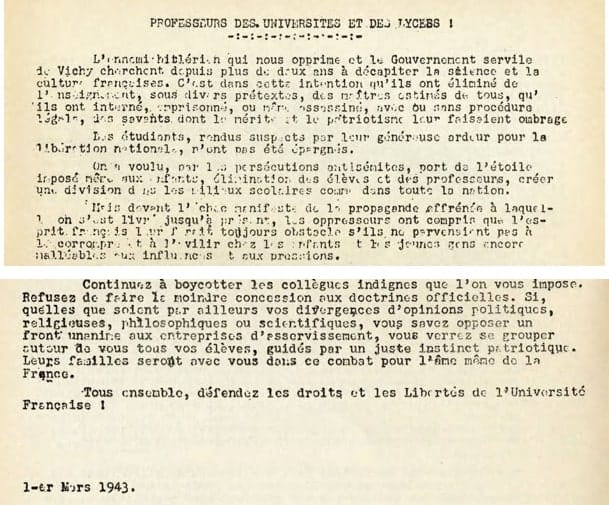

Tract du Mouvement National contre le Racisme destiné aux universitaires et dénonçant les cours pseudo-scientifiques de racisme et d’antisémitisme (1er mars 1943).