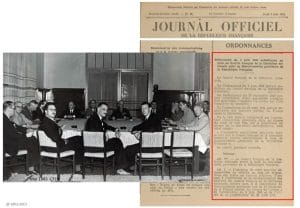

Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) est fondé le 3 juin 1944 et Charles de Gaulle en prend la direction. La Résistance extérieure et la Résistance intérieure sont unies.

Le débarquement allié a lieu le 6 juin 1944. De nombreux soldats représentant diverses nationalités, (américaine, canadienne, australienne, norvégienne…) se dirigent vers les plages normandes pour affronter l’armée hitlérienne et libérer progressivement le territoire. Les Forces françaises libres (les FFL), reliées à la France Libre depuis 1940, s’unissent aux forces alliées.

Grâce à l’action de l’ensemble des maquis, les renforts de troupes allemandes vers la Normandie sont contenus.

Le 15 août 1944 a lieu le débarquement en Provence. Les troupes coloniales (notamment les tirailleurs africains) y jouent un rôle majeur.

Les nazis, sentant leur fin proche, s’acharnent à semer la terreur. En Haute-Vienne, par exemple, 4 jours après le débarquement allié en Normandie, ils massacrent 642 habitants du village d’Oradour-sur-Glane, hommes, femmes et enfants, en représailles contre les activités de Résistance dans la région.

À Lyon, Klaus Barbie, chef de la Gestapo, tortionnaire responsable de l’exécution de nombreux otages résistants, ne cesse d’envoyer des milliers de Juifs, adultes et enfants, vers une mort programmée.

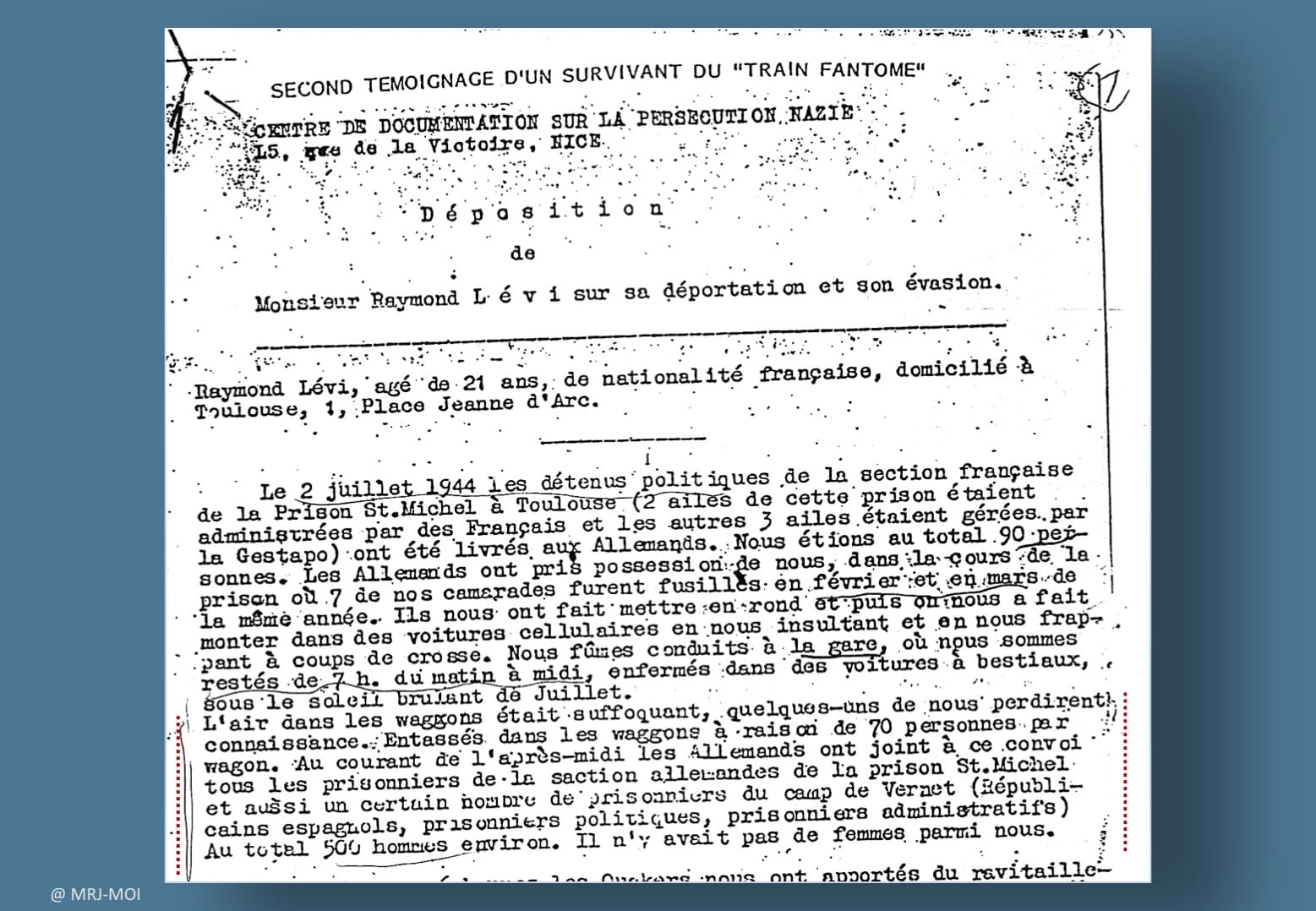

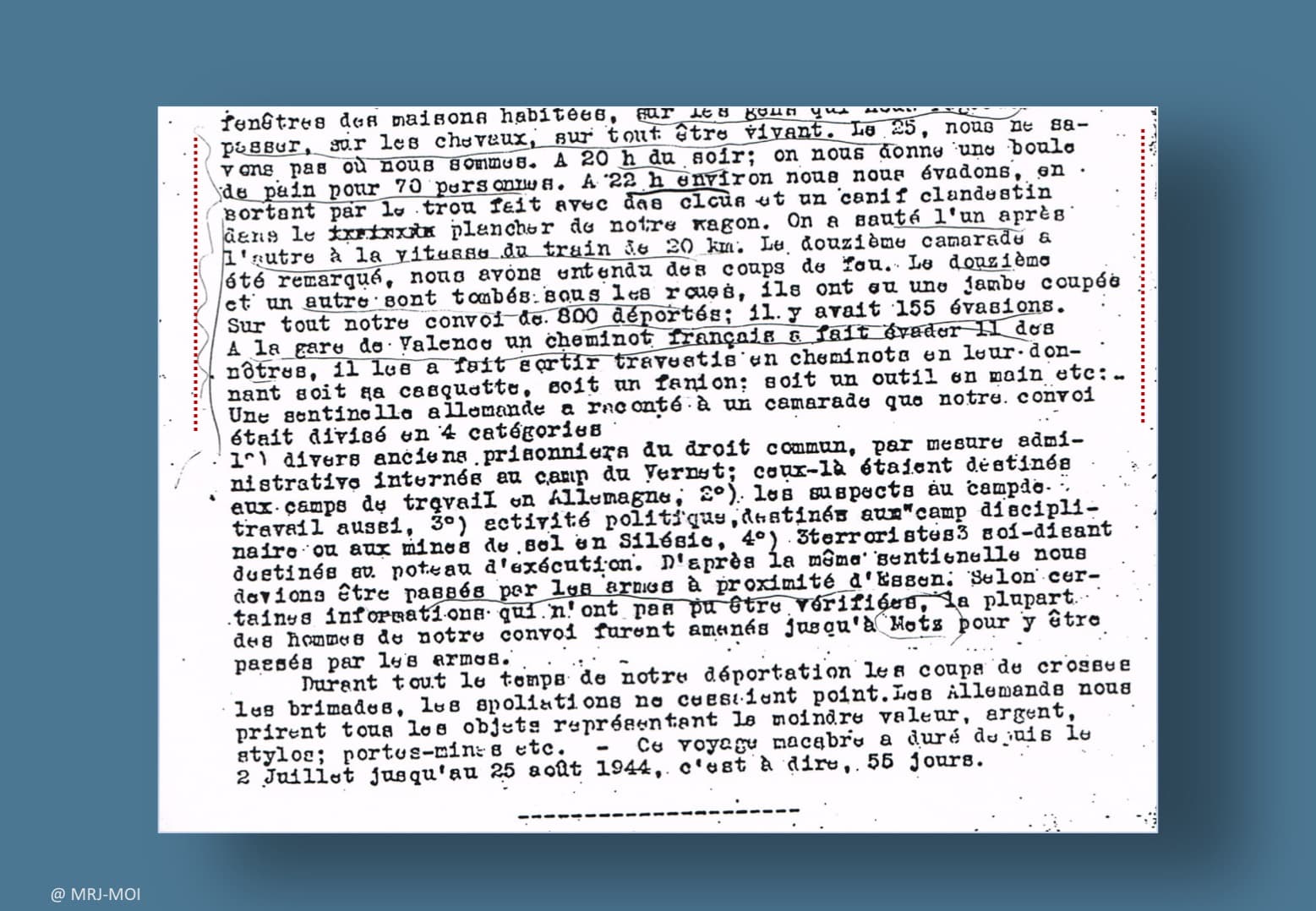

Les convois de déportés continuent de partir de France vers les camps d’extermination. Il y aura environ 79 convois (certains convois n’ont pas été numérotés) de 1942 à 1944. Les conditions des déportés, dans ces trains, sont effroyables. En juillet 1944, un convoi part de Toulouse surnommé plus tard le « train fantôme ». Ce train transporte, pendant près de deux mois, un millier de déportés en direction du camp de Dachau, en Allemagne. Quand les rares survivants du « train fantôme » arrivent à Dachau, le 28 août, c’est le jour même de la libération de Bordeaux…

Le 17 août 1944, alors que la libération de Paris est imminente, Aloïs Brunner, chef nazi du camp d’internement de Drancy, quitte la France… avec un ultime convoi.

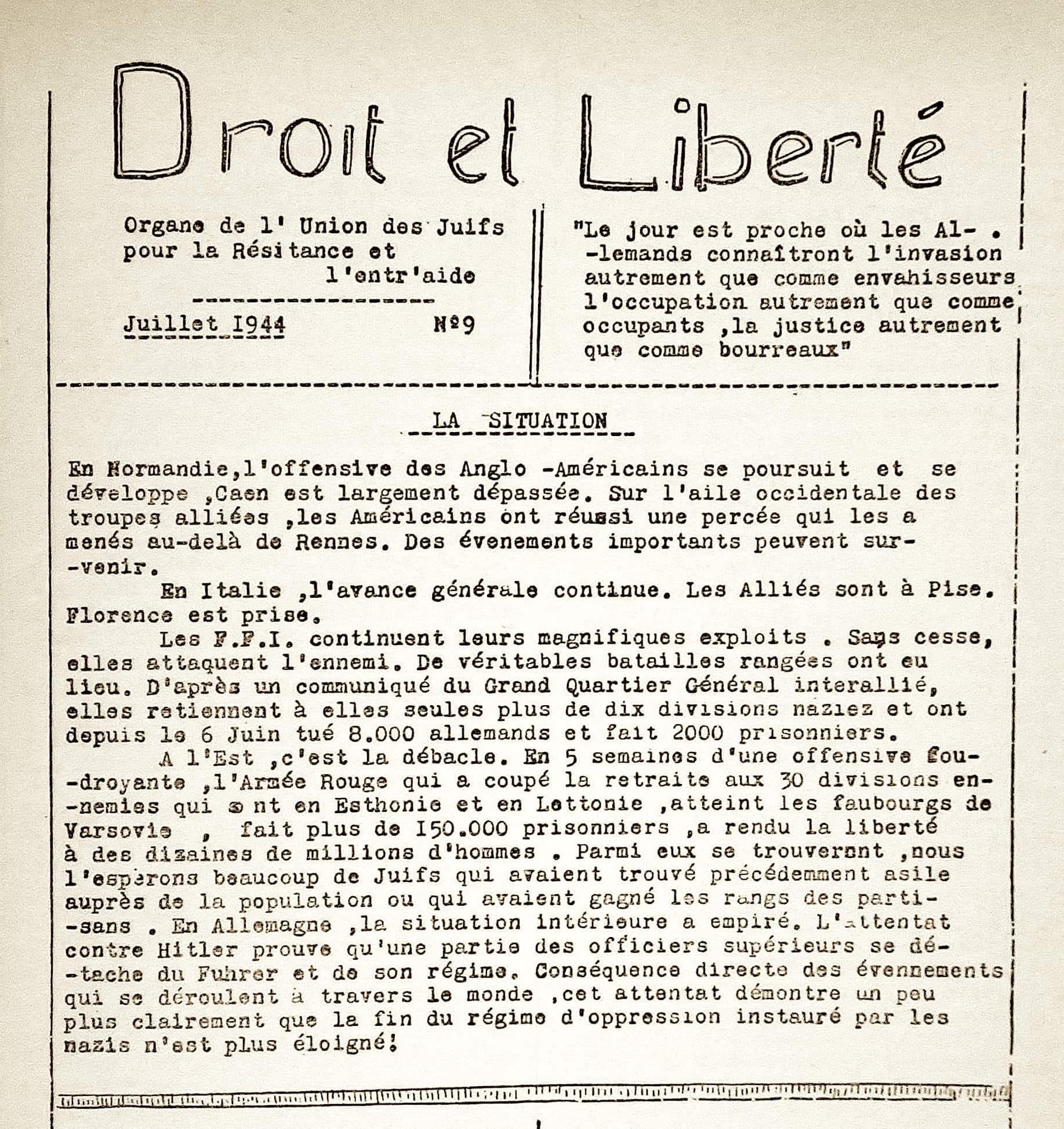

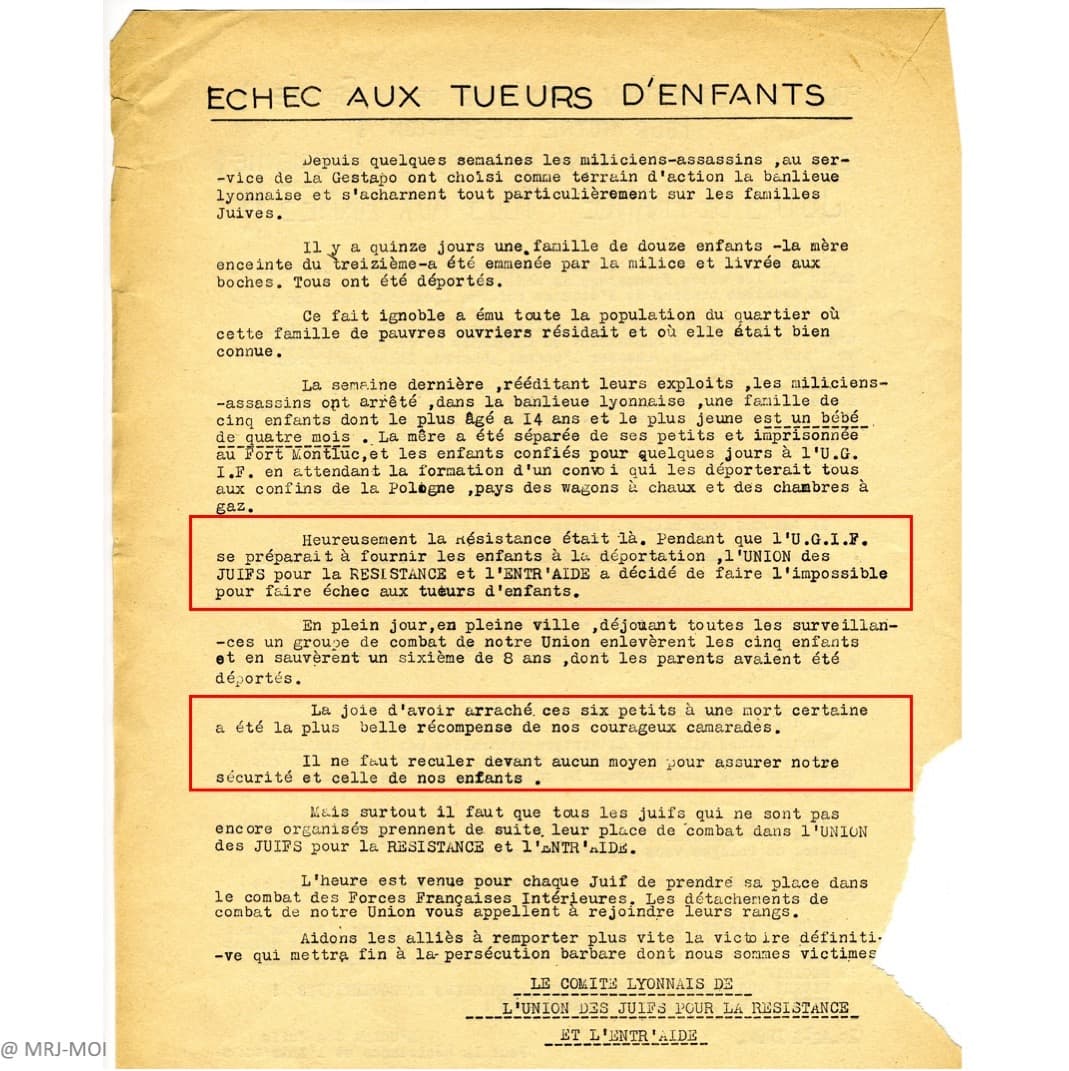

En démultipliant les actions et en les intensifiant, la Résistance continue en 1944 de déstabiliser les occupants par la lutte armée et civile. L’information est diffusée, une fois de plus, par tracts, activité dangereuse, et le sauvetage des enfants juifs, qu’il faut continuer à cacher, reste une priorité.

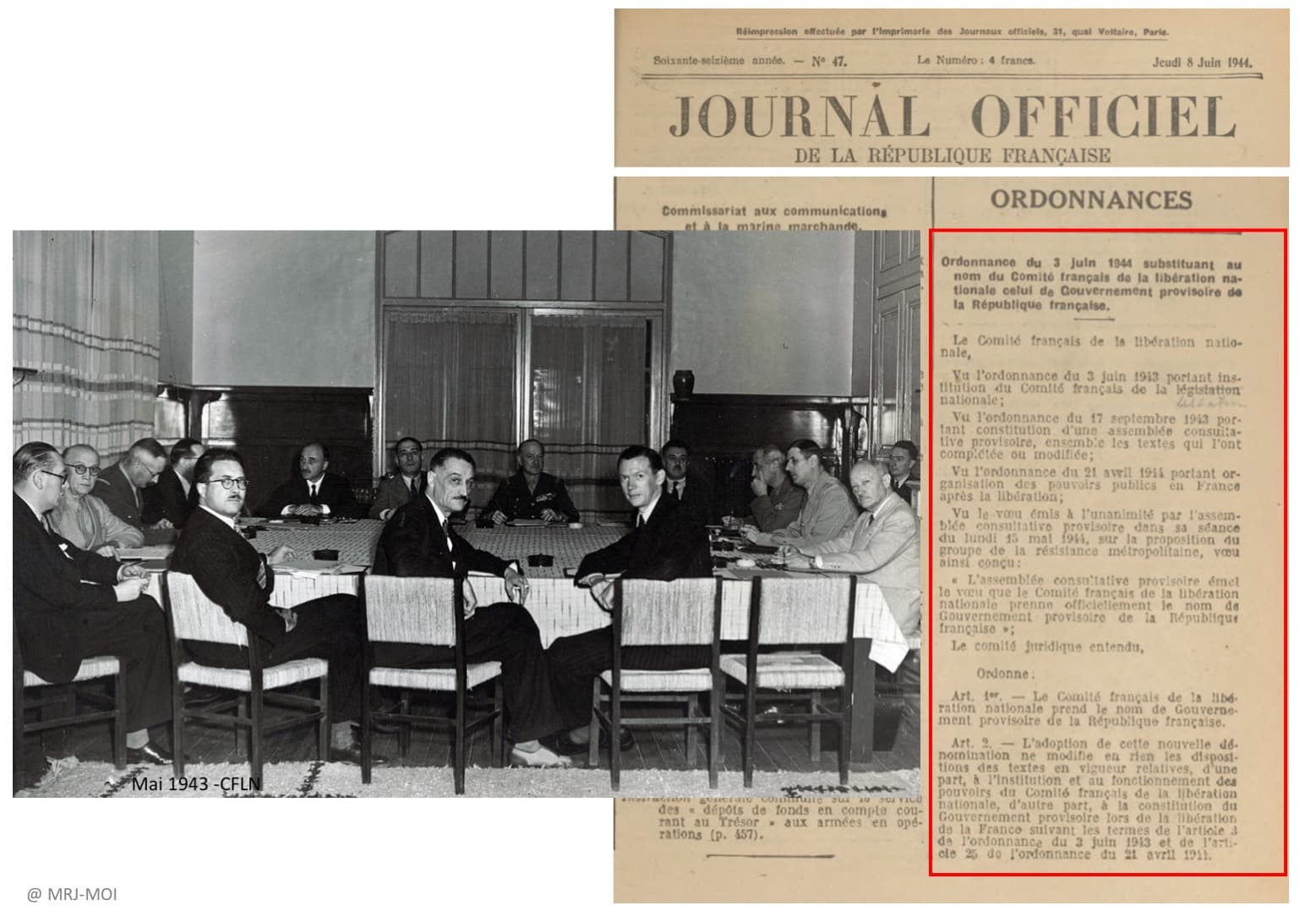

Le 3 juin 1944, à Alger, le Comité français de la libération nationale devient le Gouvernement provisoire de la République française (JO du 8 juin 1944).

Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF)

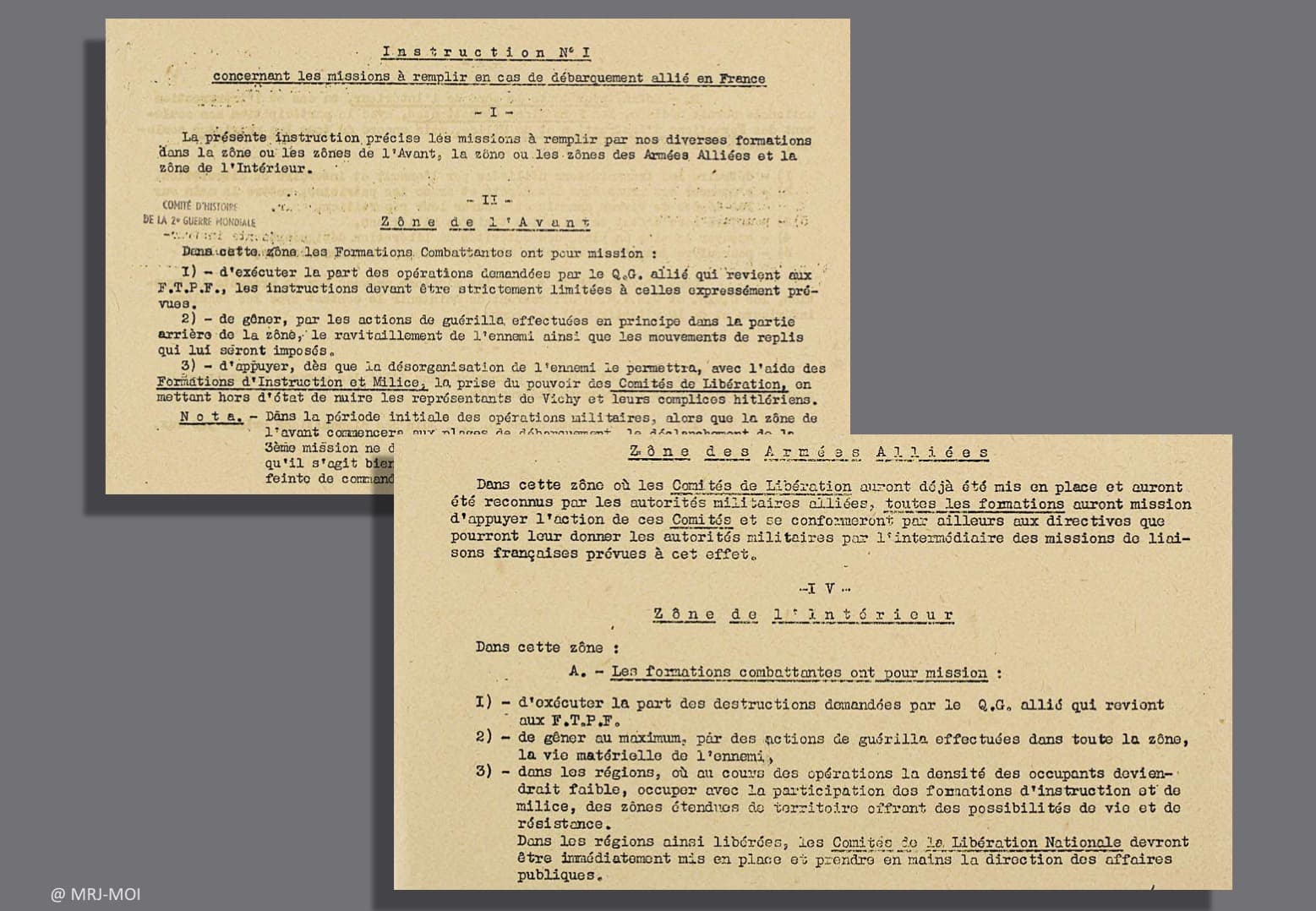

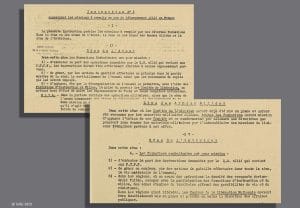

Instructions aux « formations combattantes » des FTPF pour la lutte armée au moment du débarquement des Alliés (printemps 1944).

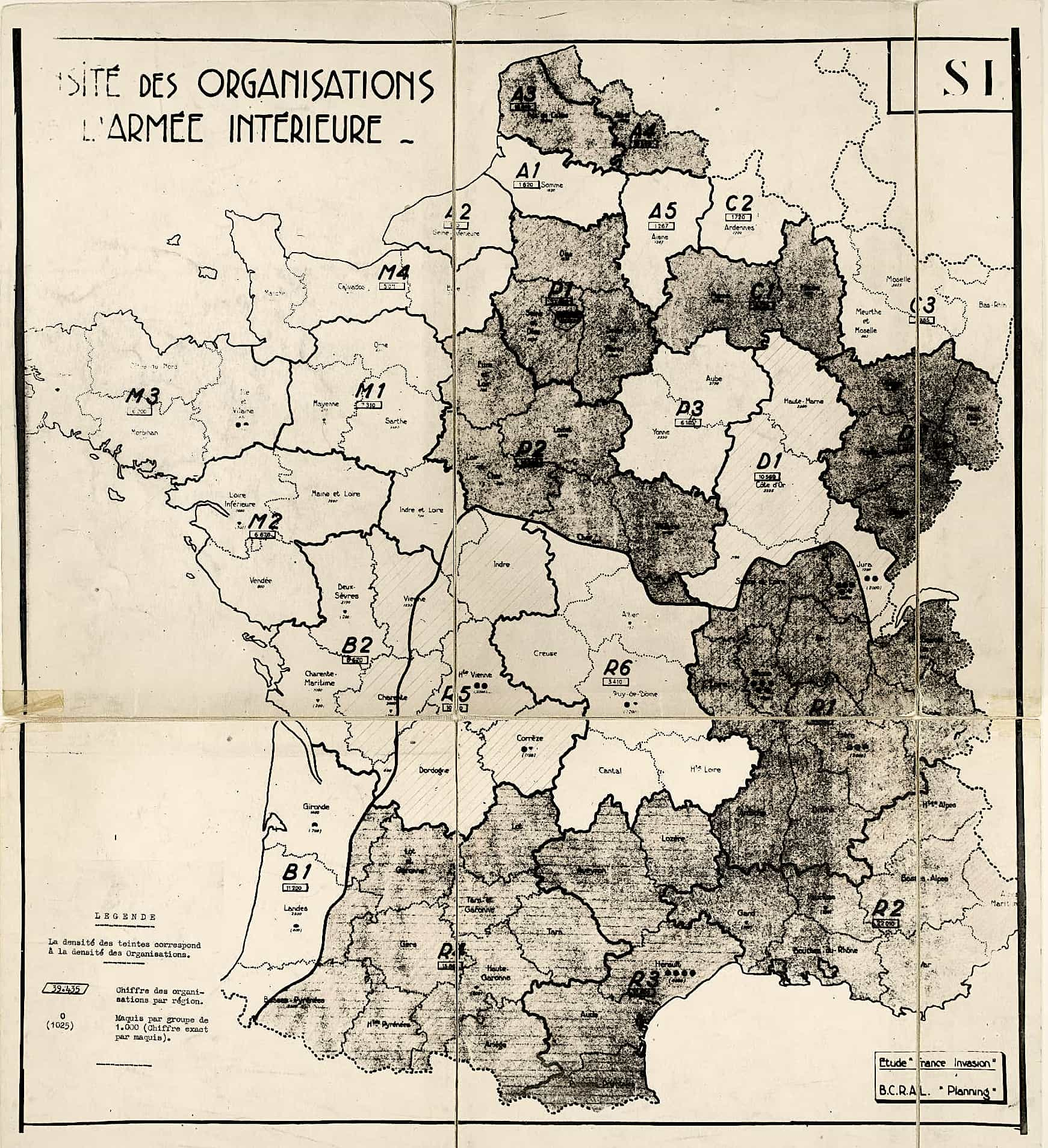

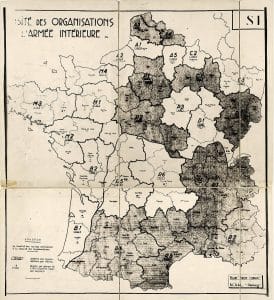

Carte indiquant la densité des organisations de l’armée intérieure.

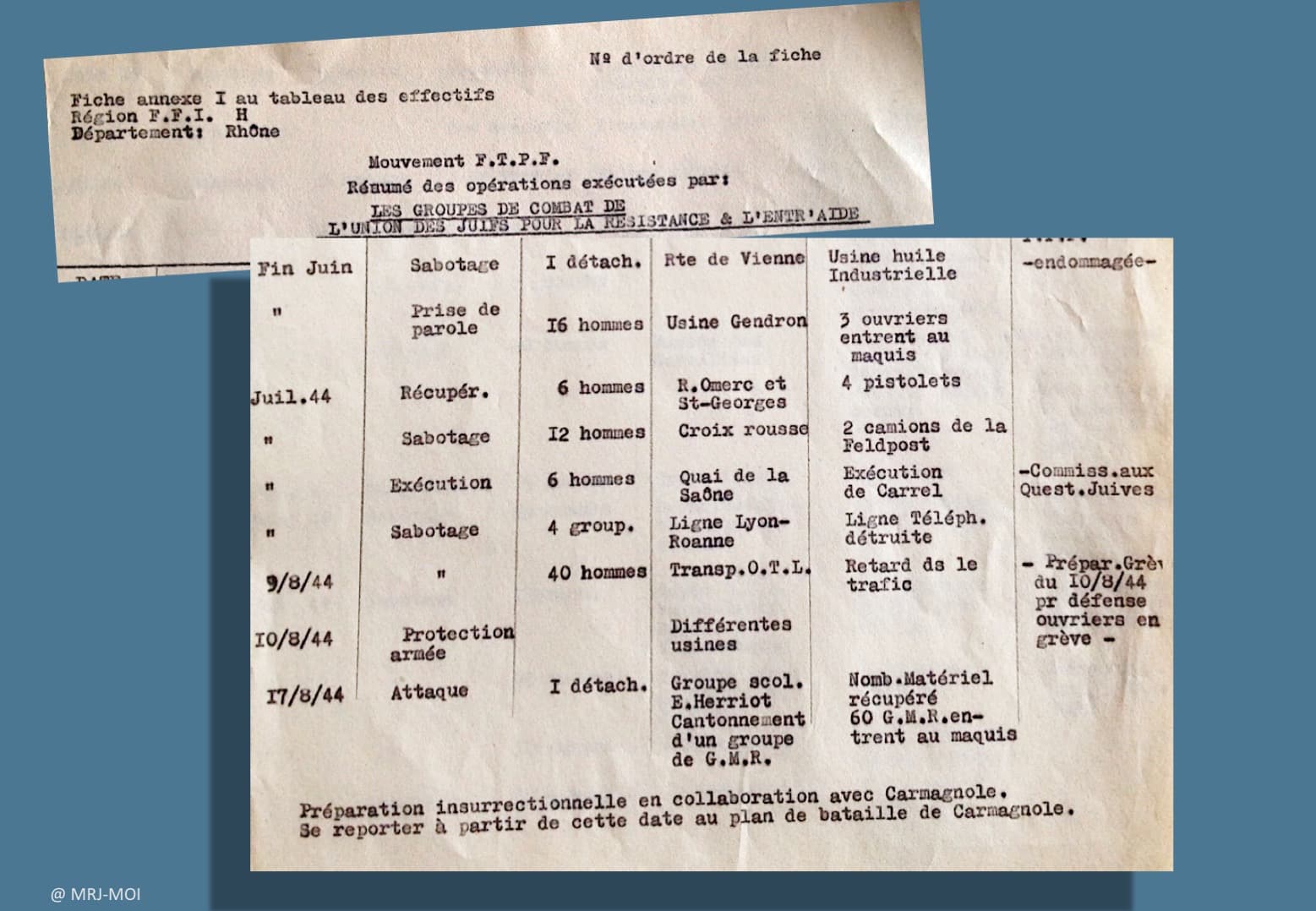

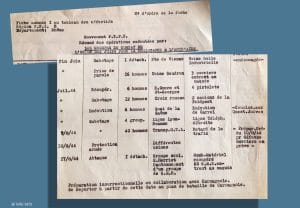

Liste des actions armées menées par les groupes de combat de l’UJRE dans la région lyonnaise de juin à août 1944.

Débarquement de Normandie

Le débarquement des forces alliées en Normandie : la plage d’Omaha Beach, 6 juin 1944.

Commandos britanniques débarquant sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer (Juno), le 6 juin 1944.

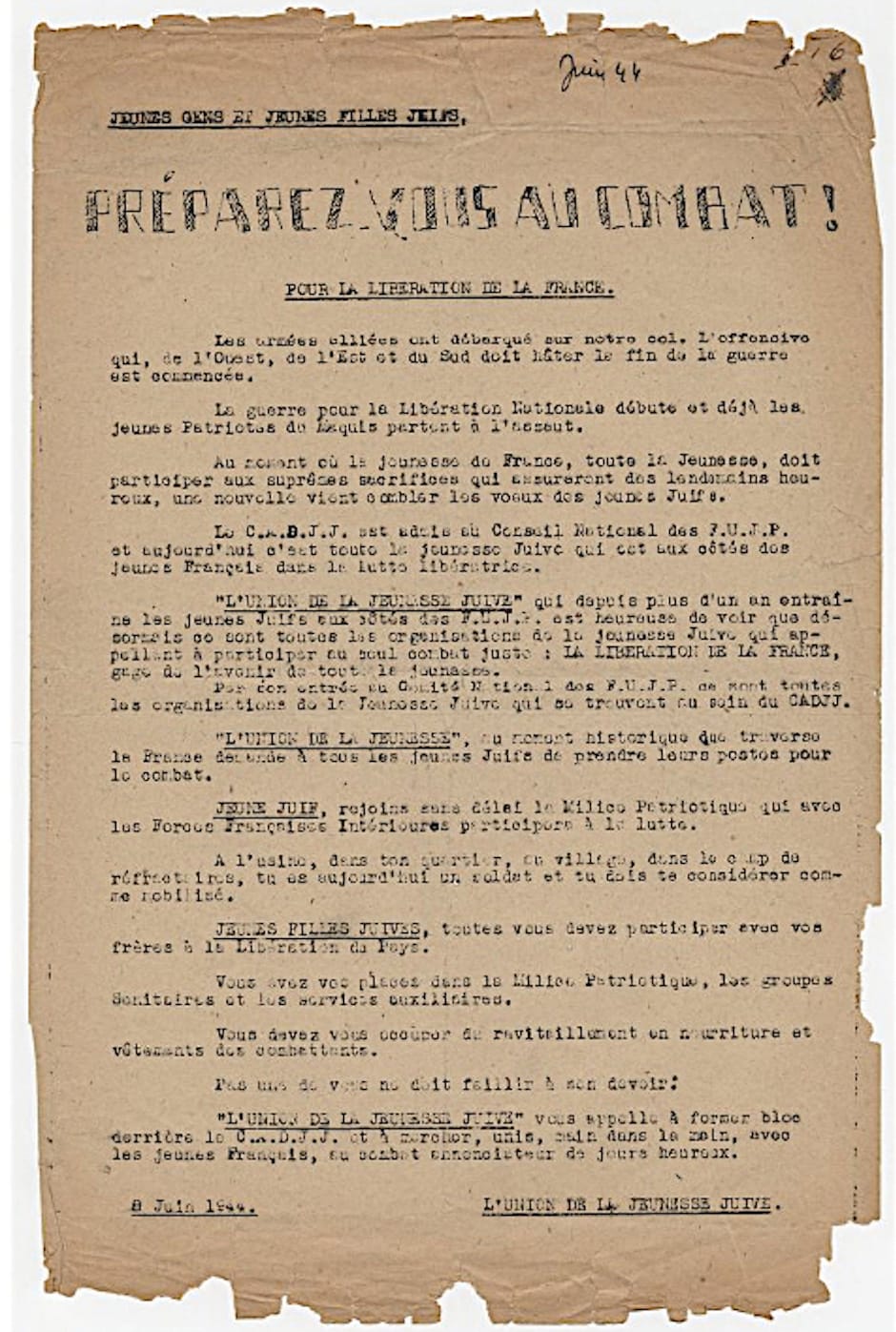

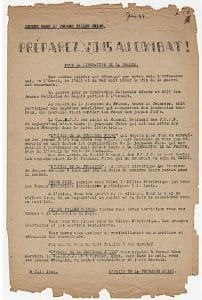

Tract de l’UJJ appelant la jeunesse juive, au lendemain du débarquement de Normandie, à rejoindre les Milices patriotiques.

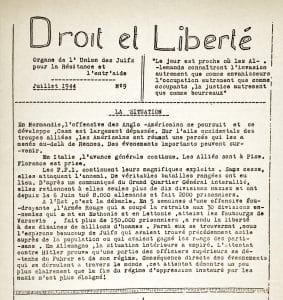

Droit et Liberté n°9, publication de l’UJRE, annonce la prochaine défaite du IIIe Reich (juillet 1944).

Massacre d’Oradour-sur-Glane

Le village d’Oradour-sur-Glane : le 10 juin 1944, des soldats de la 2e SS-Panzer-Division Das Reich détruisent le village et massacrent sa population (643 personnes).

Soldats de la division SS Das Reich arrivant dans un village.

À Montluçon, le 14 août 1944, 42 otages sont fusillés à la carrière des Grises.

La flotte alliée pendant l’Opération Dragoon (le débarquement sur les côtes méditerranéennes, autour de St-Tropez, 15 août 1944).

Train fantôme

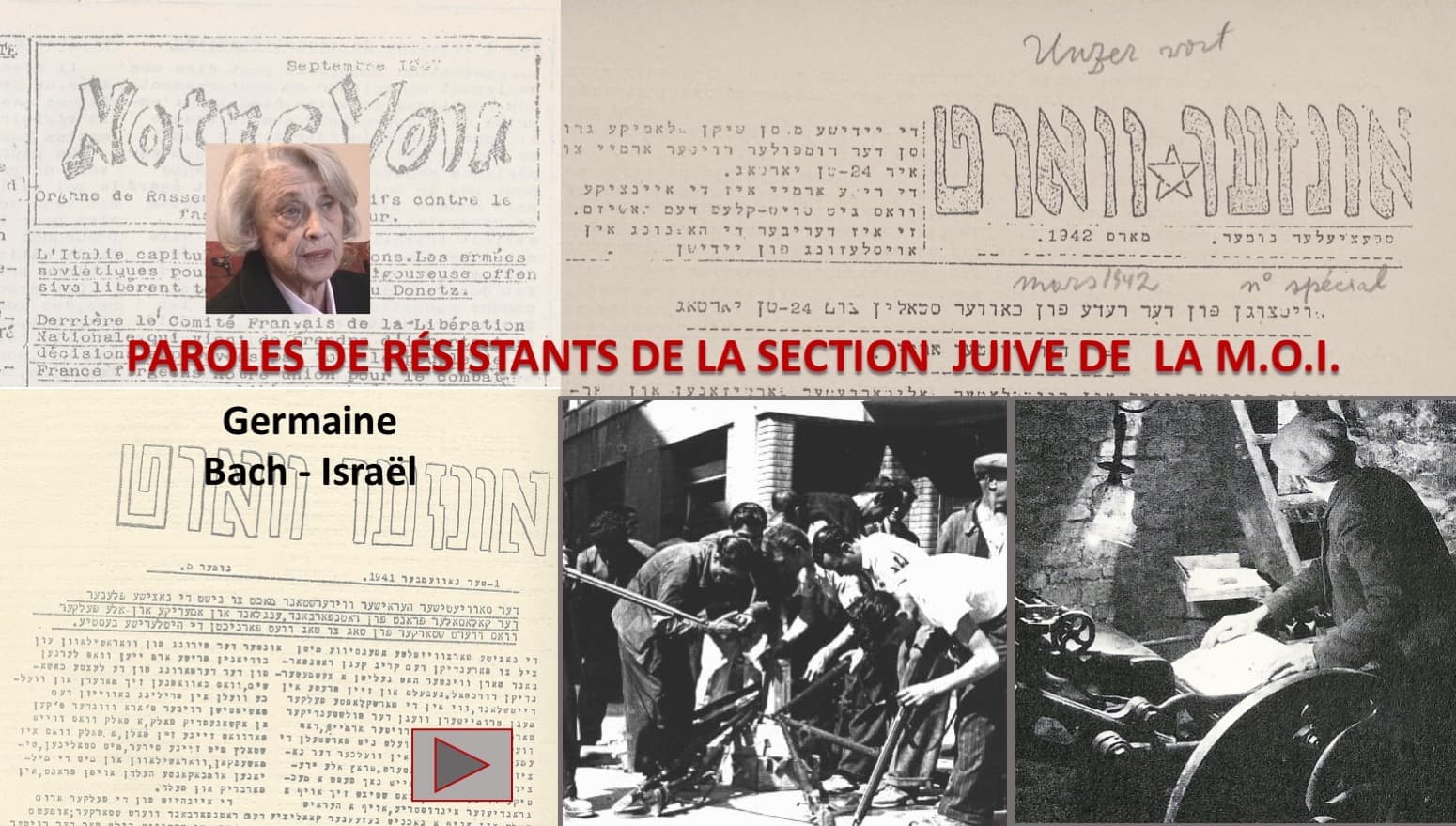

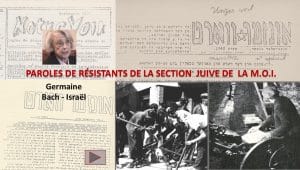

L’arrivée à Auschwitz-Birkenau. Récit de Germaine Bach-Israël.

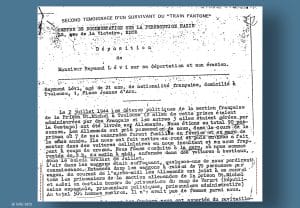

Témoignage de Raymond Lévy, survivant du « train fantôme » , trajet : Toulouse 3 juillet – Dachau 28 août 1944.-Extrait

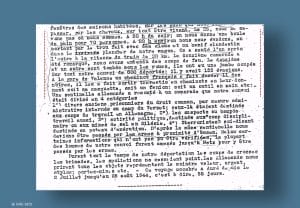

Témoignage de Raymond Lévy, survivant du « train fantôme ». Les 750 déportés ont subi 54 jours de trajet (Toulouse 3 juillet-Dachau 28 août 1944). Extrait

Schéma illustrant le trajet du « train fantôme » (3 juillet au 28 août 1944).

Camp de Dachau

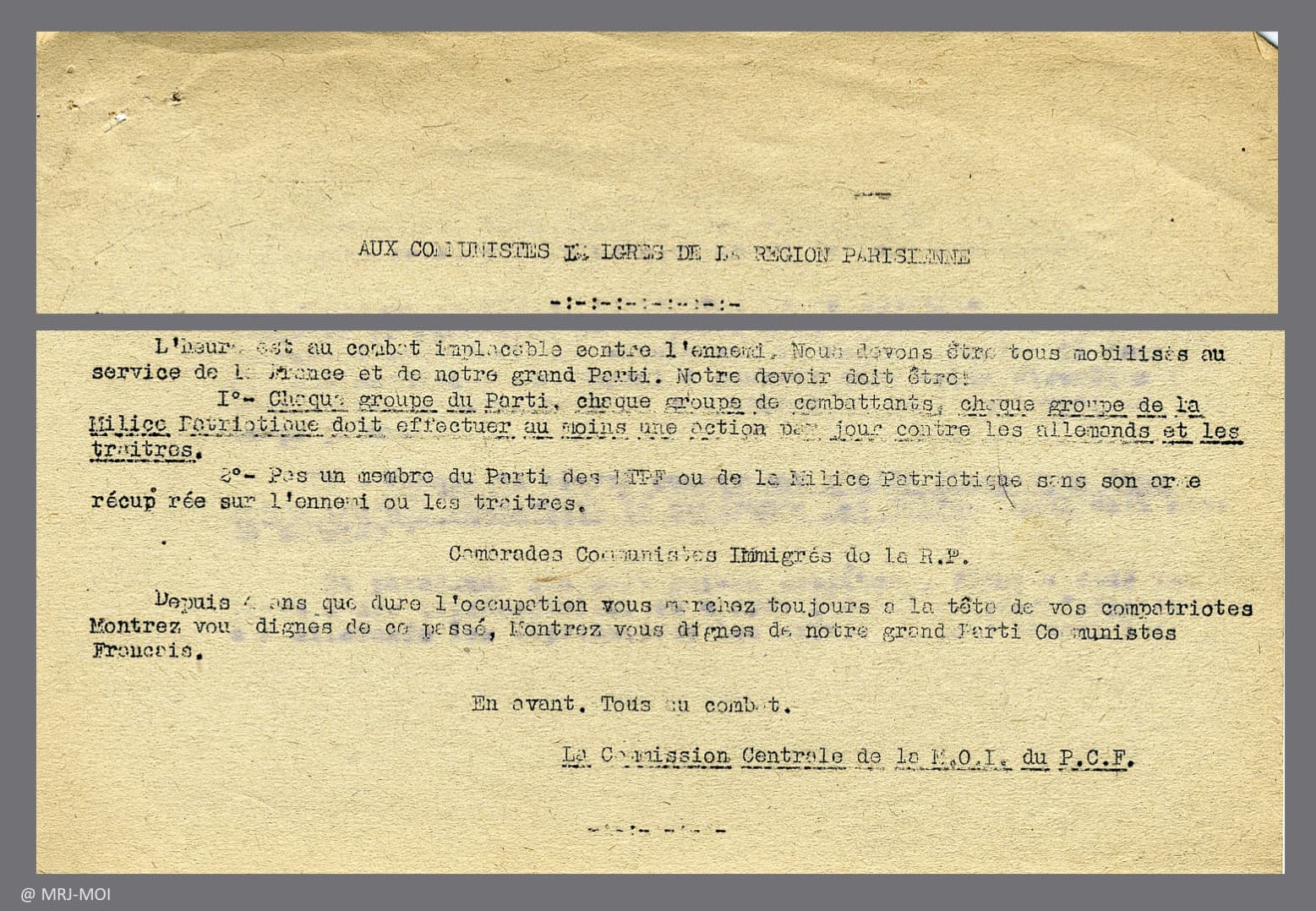

La direction de la M.O.I. de la région parisienne appelle les « camarades communistes immigrés » au « combat implacable » contre l’ennemi (été 1944).

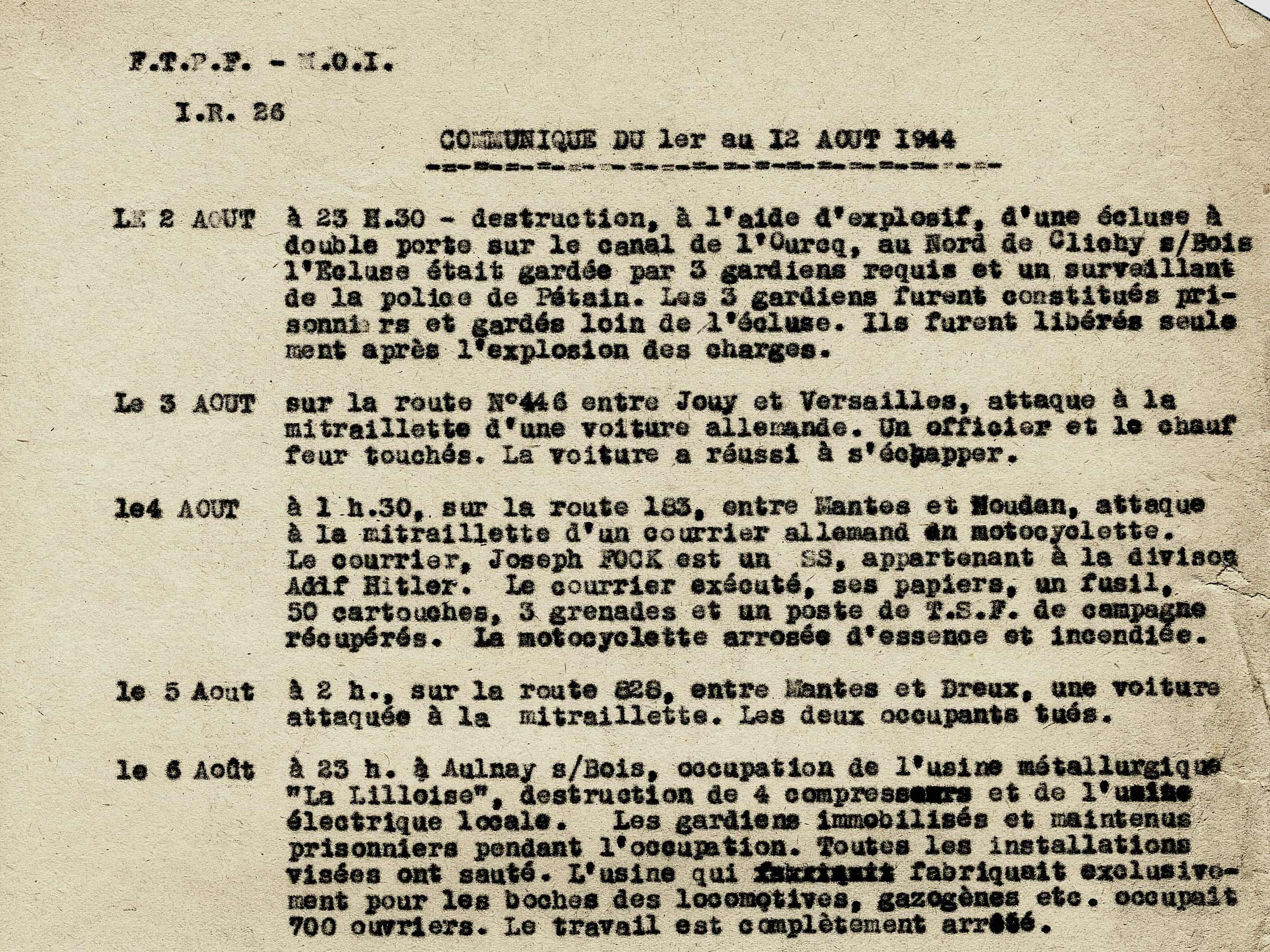

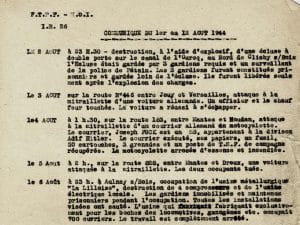

Rapport d’activité d’un groupe FTP-M.O.I. de la région parisienne pour la période du 2 au 6 août 1944.

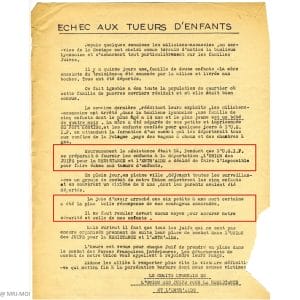

« Échec aux tueurs d’enfants » : tract de l’UJRE de Lyon dénonçant la collaboration de l’UGIF dans la déportation des enfants juifs.

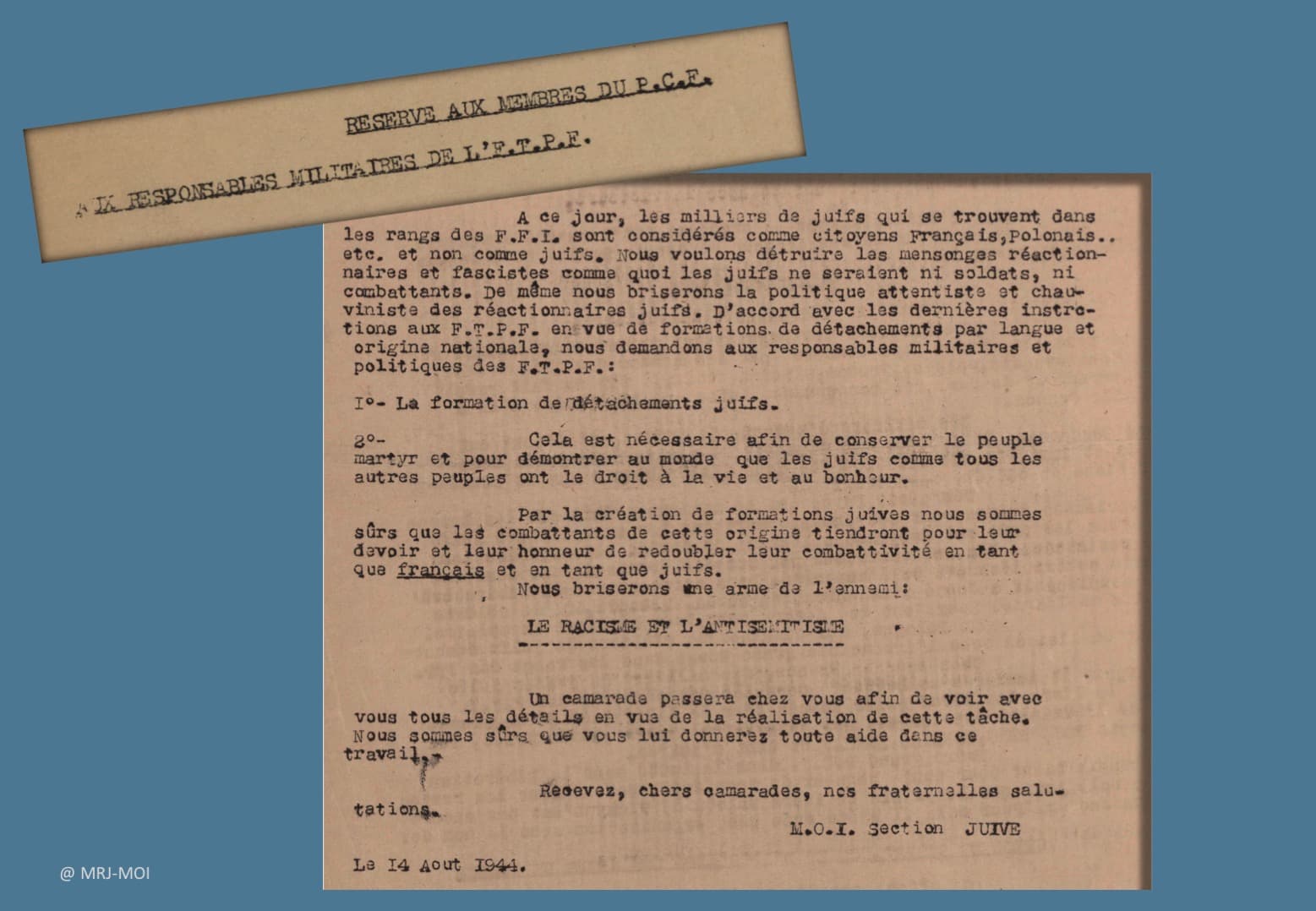

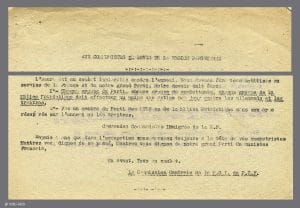

Consignes du PCF (M.O.I.) pour la constitution de formations juives combattantes (14 août 1944).