————————

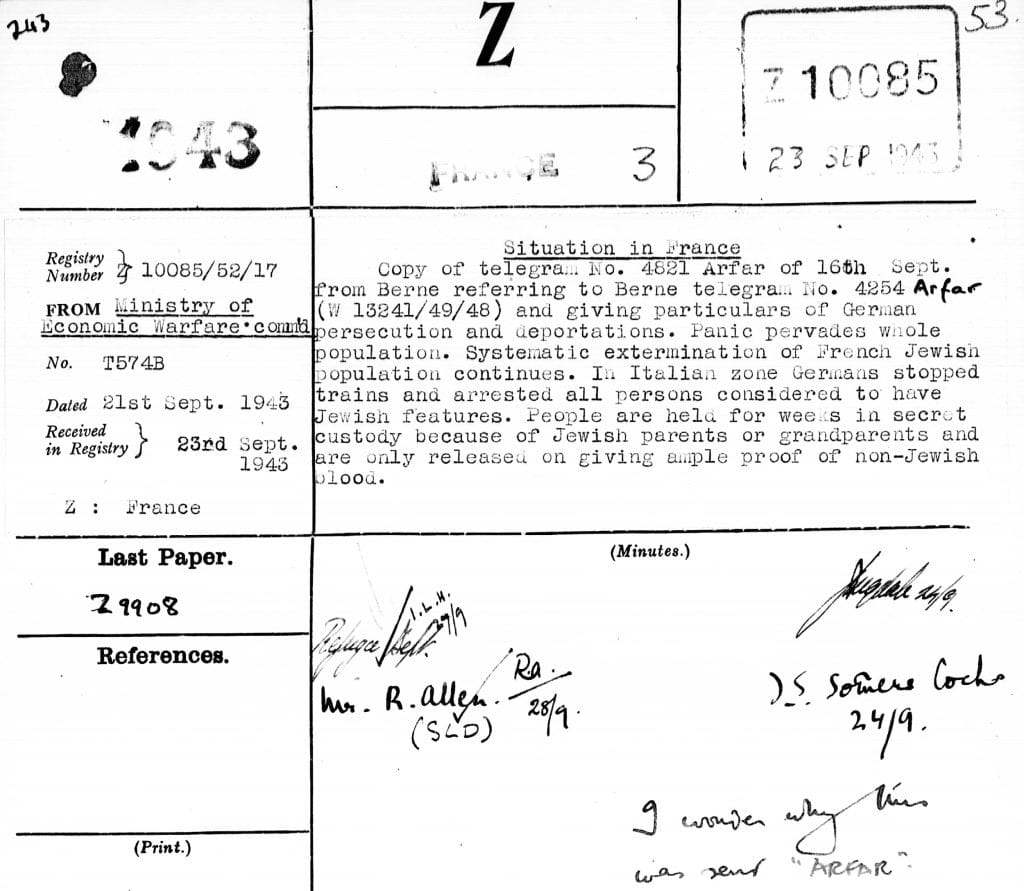

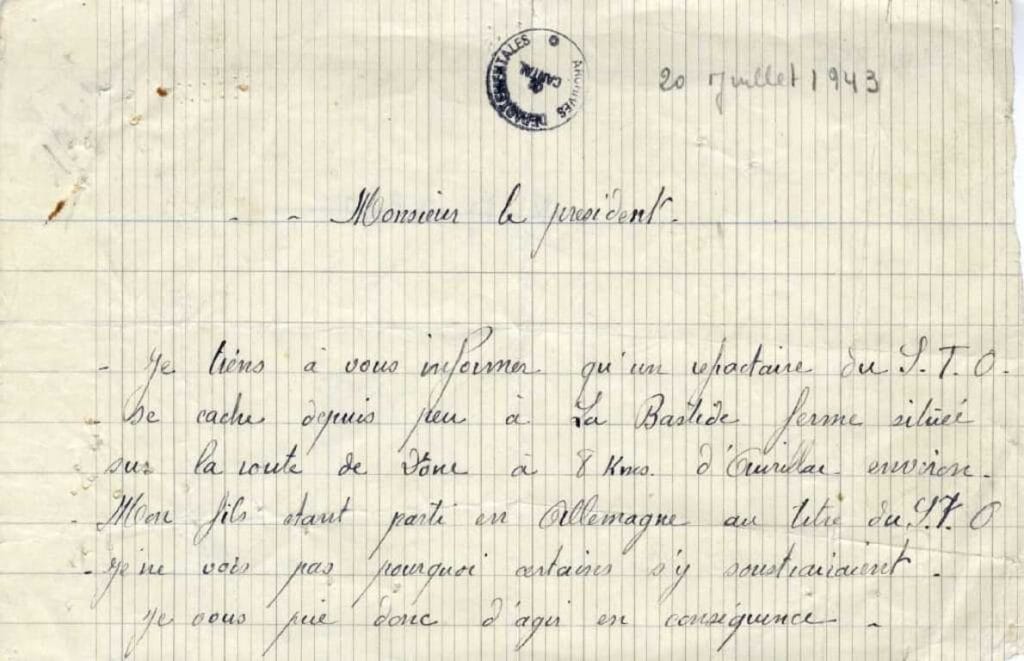

Consciente que la déportation menaçait tous les Juifs, français ou immigrés, communiste ou non, l’UJRE s’était adressée à plusieurs reprises – sans succès – aux divers courants de la Résistance juive. Mais, en été 1943, une rencontre a lieu à Grenoble entre la Résistance communiste juive et les autres structures juives de Résistance.

Malgré un désaccord lié à l’organisation commune de la lutte armée, l’unité se fait sur tout ce qui touche à l’aide et à la protection des Juifs. Un compromis aboutit à la création d’un Comité juif unique de défense puis d’un Comité général de défense, dirigé par Léo Glaeser et Henri Adam, qui se fixe pour objectif la défense des Juifs de France et la résistance aux déportations.

Le Consistoire (instance religieuse) légaliste, demeure à l’écart du CGD. Ce n’est qu’en décembre 1943, après l’arrestation de son président, qu’il accepte de rencontrer les représentants du CGD, composé essentiellement de Juifs d’Europe de l’Est.

Le Consistoire entre alors dans le CGD, organisme commun de la Résistance juive. Devenu emblématique de la communauté juive de France, il prendra le nom de Conseil représentatif des Israélites de France puis de Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF).

Références :

– Rayski Adam, 1992, Le Choix des Juifs sous Vichy. Ed. La Découverte.

– Adler Jacques, 1985, Face à la persécution. Les organisations juives à Paris de 1940 à 1944. Ed. Calmann-Lévy