Israélite : Juif français de longue date. Le terme est utilisé après l’émancipation des Juifs par l’Assemblée constituante issue de la Révolution française, le 27 septembre 1791.

————————

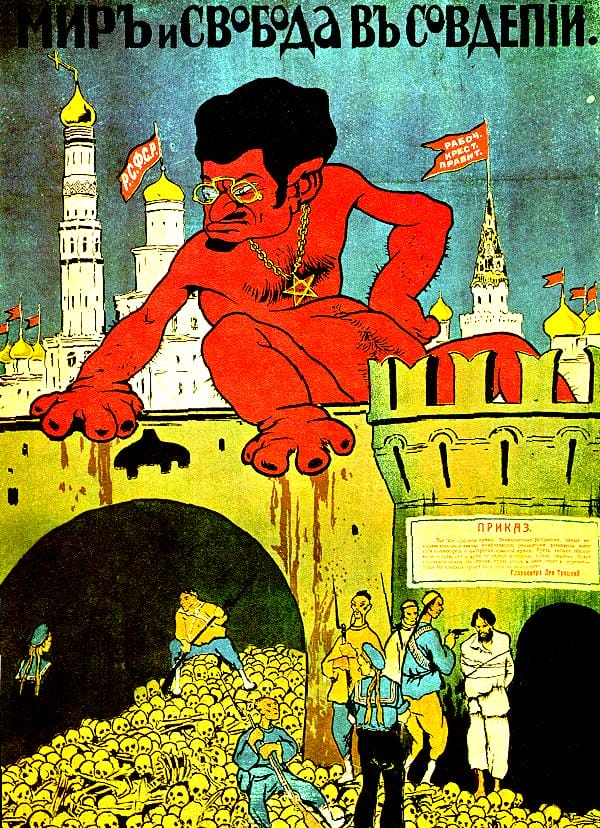

Le langage usuel utilise, lui, le mot « Juif » qui désigne les adeptes du judaïsme regroupés en communautés discriminées.

La Révolution française accorde la citoyenneté active aux Juifs et va contribuer à leur intégration rapide dans le tissu social.

Substantif ou adjectif, au 19ème et au début du 20ème siècle, le terme « Israélite » resurgit et désigne le Juif émancipé et citoyen. Il est alors adopté dans le vocabulaire courant et dans les institutions françaises (religieuses ou sociales) comme, par exemple, « l’Alliance Israélite Universelle » ou « Les Éclaireurs Israélites de France ». Ce terme « Israélite » se veut dégagé de la connotation négative attachée au mot « Juif » par des siècles de préjugés et de stigmatisation.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un virage sémantique s’opère lors de la promulgation des lois anti-juives génocidaires qui visent à la fois les « Juifs » d’origine française (les « Israélites ») et les « Juifs » d’origine étrangère. Selon Robert Badinter, « le statut de 1940 a fait une victime conceptuelle : il a tué l’Israélite français, le Juif a pris sa place ».

Bien qu’il soit encore lié à certaines institutions, le terme « Israélite » est tombé en désuétude.

C’est, désormais, le mot « Juif » qui prévaut, que la personne désignée soit d’origine française ou non.

Référence :

– Cabanel Patrick, Bordes-Benayoun Chantal, 2005, Un modèle d’intégration : Juifs et Israélites en France et en Europe, (XIXe-XXe siècles), Berg-International.

– Rayski Adam, (1992), Le Choix des Juifs sous Vichy, La Découverte.