Dans un contexte de difficultés économiques et d’attaques violentes de l’extrême droite, le Front populaire français se disloque en 1938 et la République espagnole est vaincue en 1939. La politique nazie anti-juive sévit dans le IIIème Reich. La puissance militaire de l’Allemagne hitlérienne et sa soif de conquêtes territoriales inquiètent. Les accords de Munich, censés sauver la paix, permettent le démantèlement de la Tchécoslovaquie et ouvrent les portes de l’Europe à Hitler.

L’imminence d’une guerre est ressentie par beaucoup mais la surprise va être foudroyante : le 23 août 1939, est signé à Moscou, un pacte militaire et diplomatique de non-agression entre l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler et l’URSS (l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques) de Joseph Staline. Désormais, Hitler a les mains libres à l’Est. C’est la stupeur dans le monde entier car l’URSS apparaissait comme le rempart le plus résolu contre le nazisme.

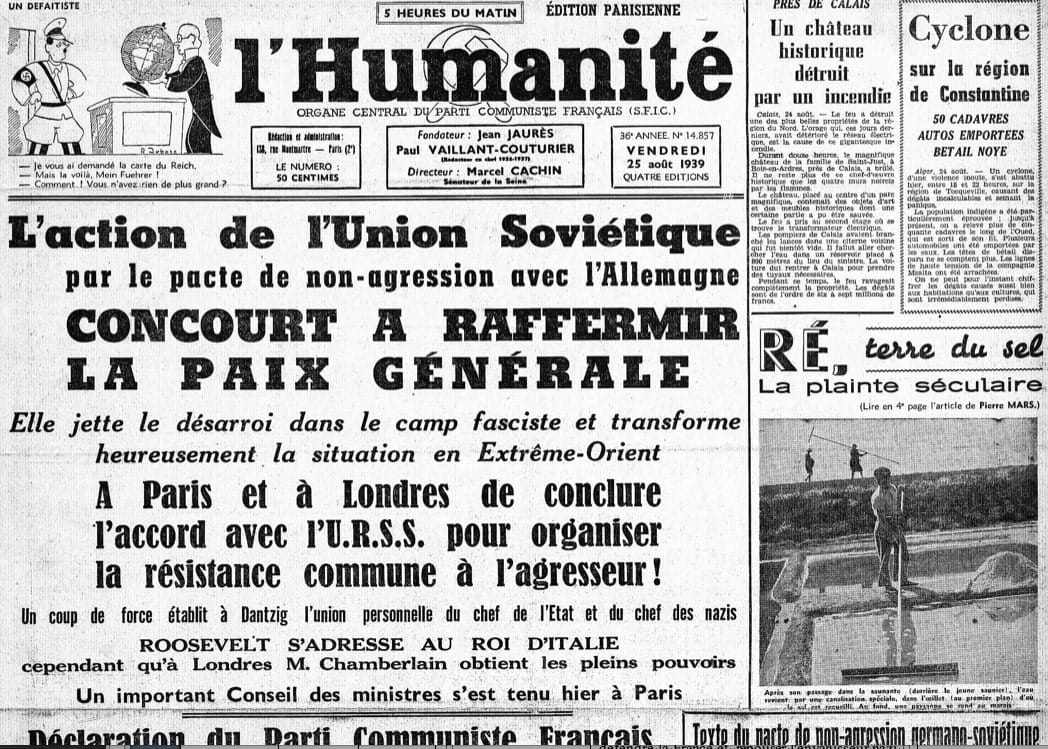

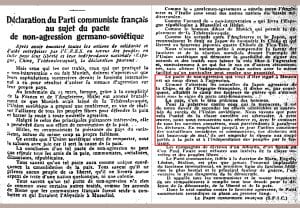

Le Parti communiste français(PCF) suit la ligne politique de l’URSS : le pacte est supposé éviter une guerre généralisée.

L’anticommunisme et l’antisoviétisme se déchaînent, notamment en France. Une crise interne, très violente, ébranle le PCF et ses membres. Les militants de la M.O.I., viscéralement antifascistes, sont, pour la plupart, en état de choc.

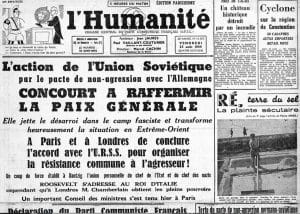

À la suite du pacte, les publications communistes, dont le quotidien L’Humanité, sont interdites le 26 août par le gouvernement français dirigé par Édouard Daladier.

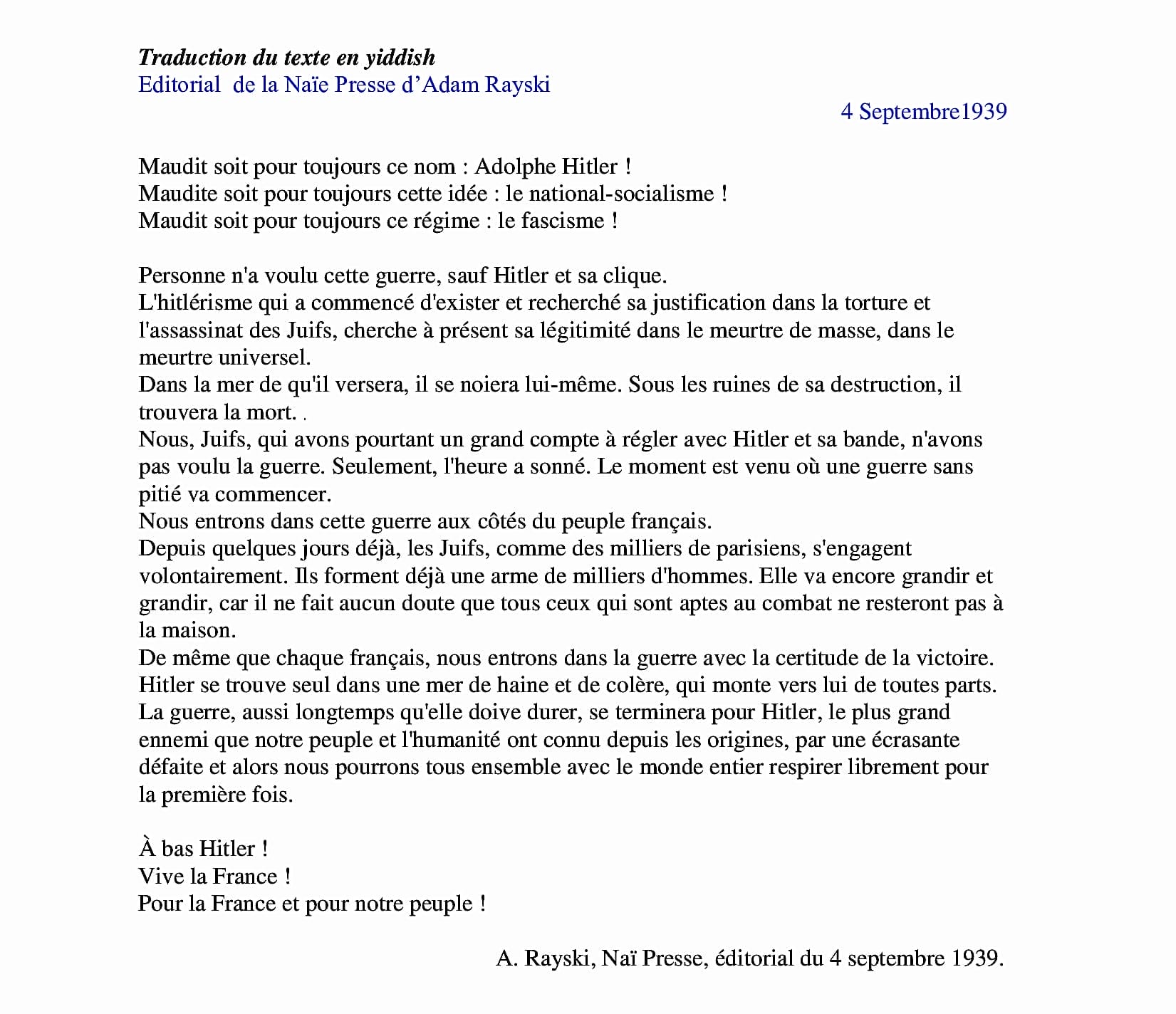

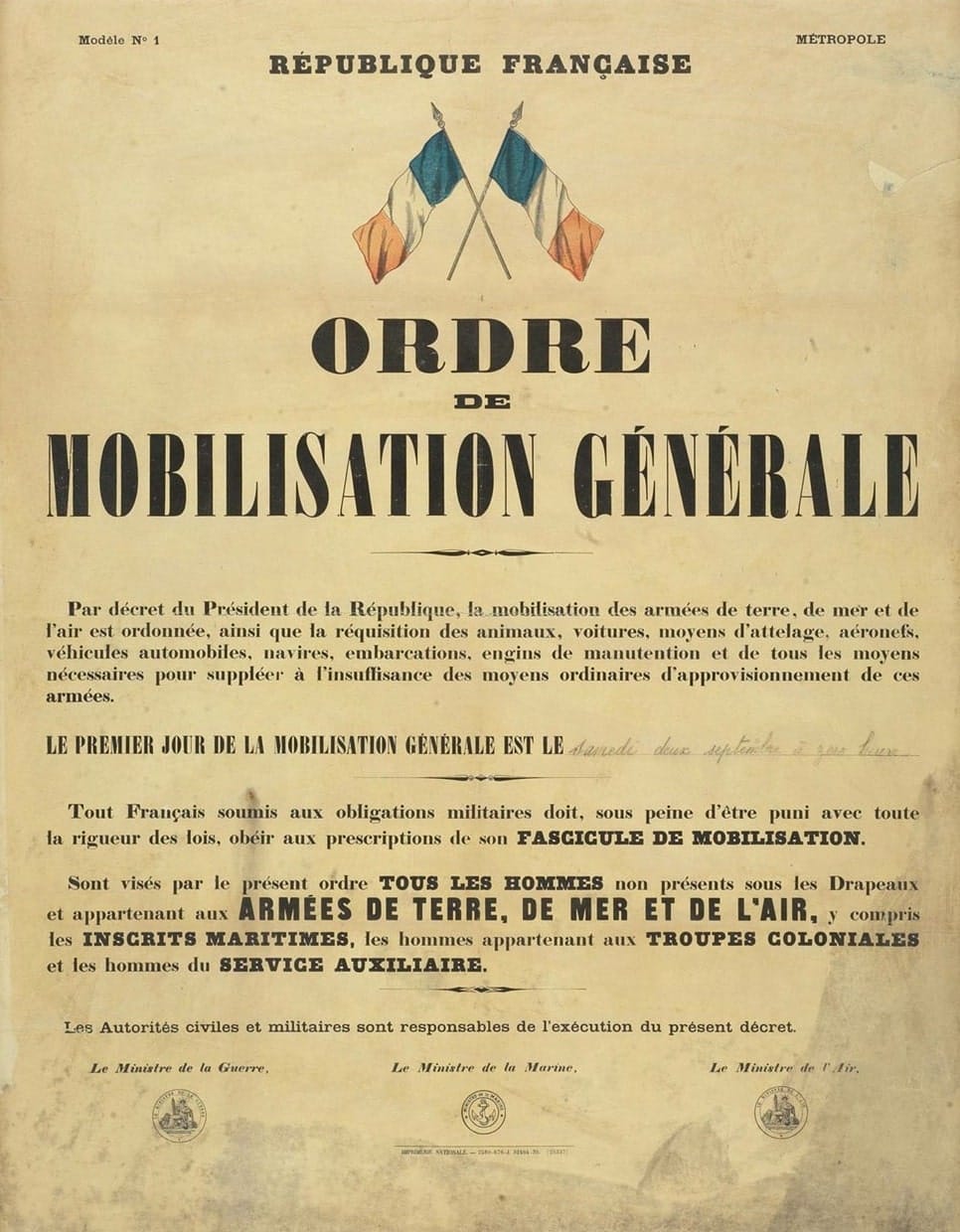

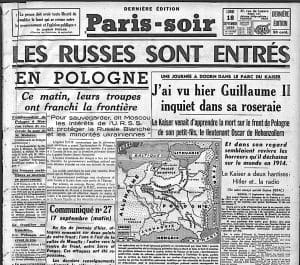

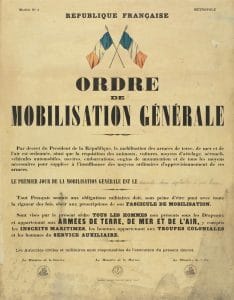

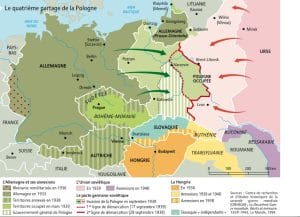

Le 1er septembre 1939, les troupes d’Hitler envahissent la Pologne. Les Français sont mobilisés. Le 3 septembre 1939, à la suite de cette invasion, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne. La Naïe Presse affirme la détermination des Juifs immigrés progressistes à s’engager aux côtés du peuple français.

Neuf mois plus tard, à la suite de l’armistice signé entre la France et l’Allemagne, une ligne de démarcation scindera la France en deux grandes zones.

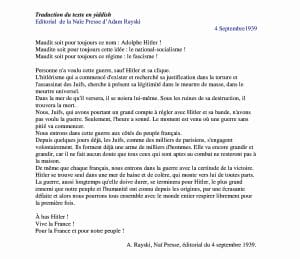

Face au conflit, le Parti communiste français se montre favorable à la défense nationale et les députés communistes votent les crédits militaires. Parallèlement, le 4 septembre 1939, La Naïe Presse publie un éditorial signé Adam Rayski qui appelle clairement à la lutte implacable contre le fascisme et les nazis.

Le 17 septembre, après l’armée allemande, l’armée soviétique entre à son tour en Pologne. Rapidement, le Parti opère un virage stratégique : il approuve l’agression soviétique et adopte la nouvelle position de l’URSS et de l’Internationale communiste. Le conflit est alors présenté comme une guerre entre pays capitalistes (la France et la Grande Bretagne ainsi que leur adversaire, l’Allemagne, sont renvoyées dos à dos). Une guerre qualifiée aussi de guerre impérialiste.

Ce tournant dans l’orientation de l’Union soviétique et du PCF crée le trouble chez nombre de communistes et, en particulier, chez les membres de la M.O.I.

L’Œuvre du 24 août 1939 annonce la signature du Pacte germano-soviétique.

L‘Humanité du 30 septembre 1938 rend compte de la conférence de Munich et souligne que la Tchécoslovaquie et l’URSS n’ont pas été invitées.

L’Excelsior du 2 septembre 1939 relate l’invasion de la Pologne par le IIIe Reich et annonce la mobilisation générale en France.

L’Humanité du 25 août 1939 approuve le pacte germano-soviétique.

L’Humanité du 26 août 1939, numéro saisi et interdit, revendique l’ « union de la nation française contre l’agresseur hitlérien ».

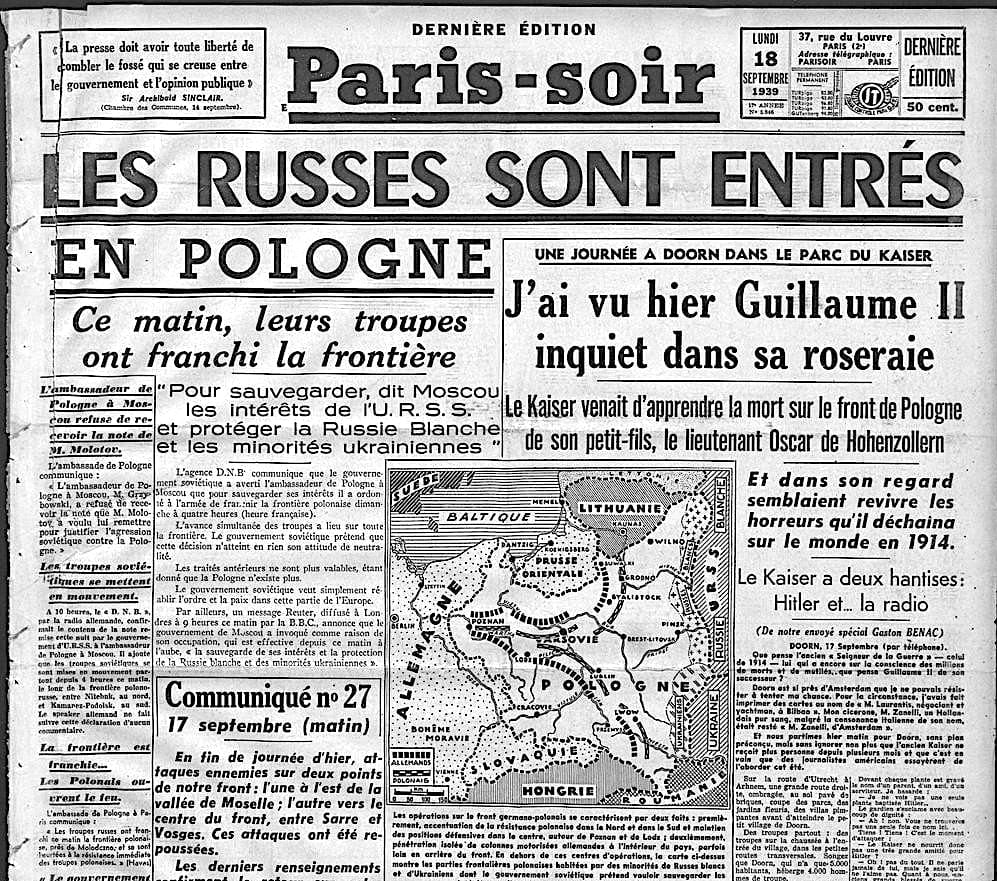

Paris-Soir du 18 septembre 1939 : l’URSS occupe la partie orientale de la Pologne.

Accords de Munich

Affiche présentant l’ordre de Mobilisation générale du 2 septembre 1939.

Conférence de Munich, le 29 septembre 1938 : Chamberlain, Daladier, Hitler et Mussolini s’accordent sur le démantèlement de la Tchécoslovaquie.

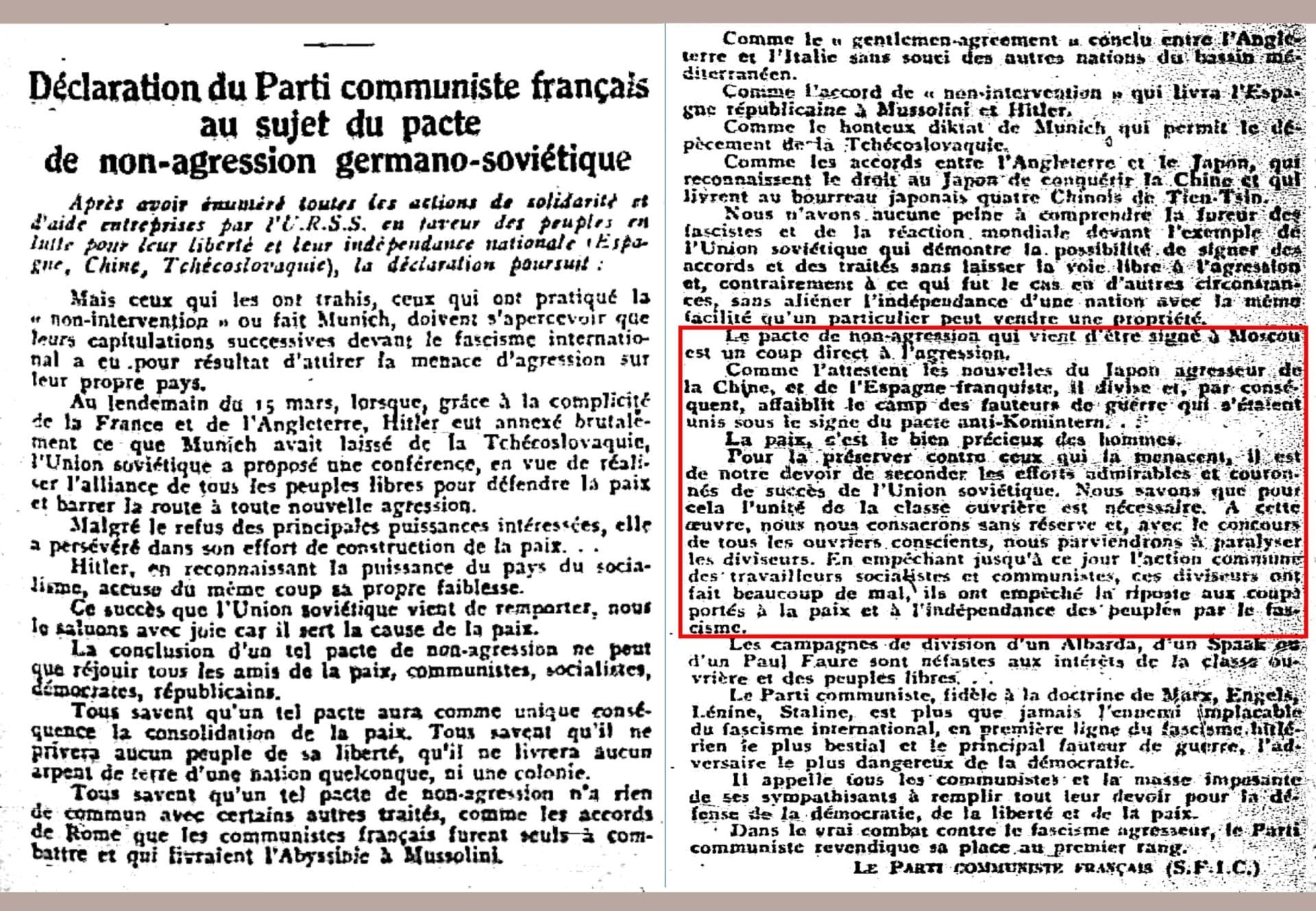

Déclaration du Parti communiste français le 26 août à la suite de la signature du Pacte de non-agression germano-soviétique.

Des soldats allemands arrachent une barrière à la frontière polonaise près de Dantzig le 1er septembre 1939.

Edouard Daladier

Guerre Impérialiste

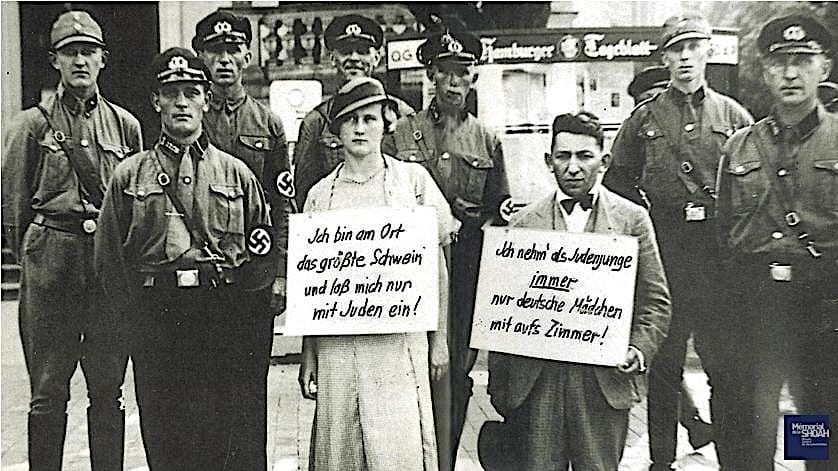

Humiliation d’un couple « mixte » : « Je suis la plus grosse truie et ne fréquente que des Juifs ! » et « Garçon juif, je n’emmène dans ma chambre que des filles allemandes ! » Allemagne, 1935.

Internationale Communiste (IC)

Joseph Staline

L’Europe après la Conférence de Munich et le Pacte germano-soviétique.

La synagogue de la Boerneplatz à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) en flammes après le pogrom de la Nuit de Cristal, le 10 novembre 1938.

Lecture en yiddish de l’éditorial d’Adam Rayski dans la Naïe Presse du 4 septembre 1939.

Molotov signant salle-2-1 du 23 août 1939, en présence de Ribbentrop (à gauche) et de Staline.

Nazis de la Section d’Assaut (SA) apposant sur la vitrine d’un commerce juif en Allemagne une pancarte : « Allemands, défendez-vous. N’achetez pas chez les Juifs ! » 1938.

Nazisme

Pacte germano-soviétique

Parti communiste français (PCF)

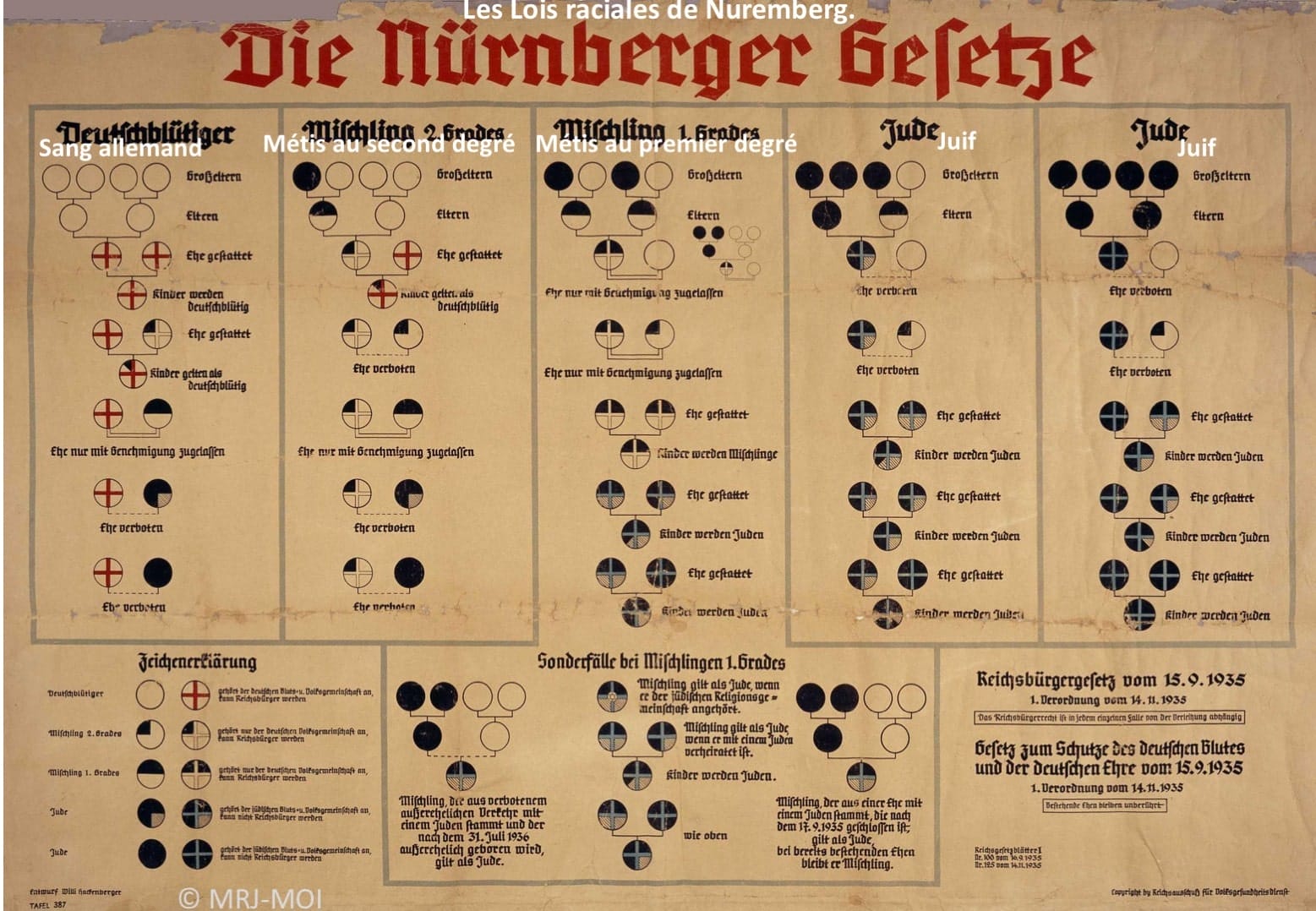

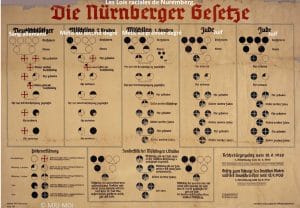

Tableau reprenant les définitions raciales découlant des lois de Nuremberg du 15 septembre 1935.

Traduction de l’éditorial d’Adam Rayski dans la Naïe Presse du 4 septembre 1939.

Troisième Reich

Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS)