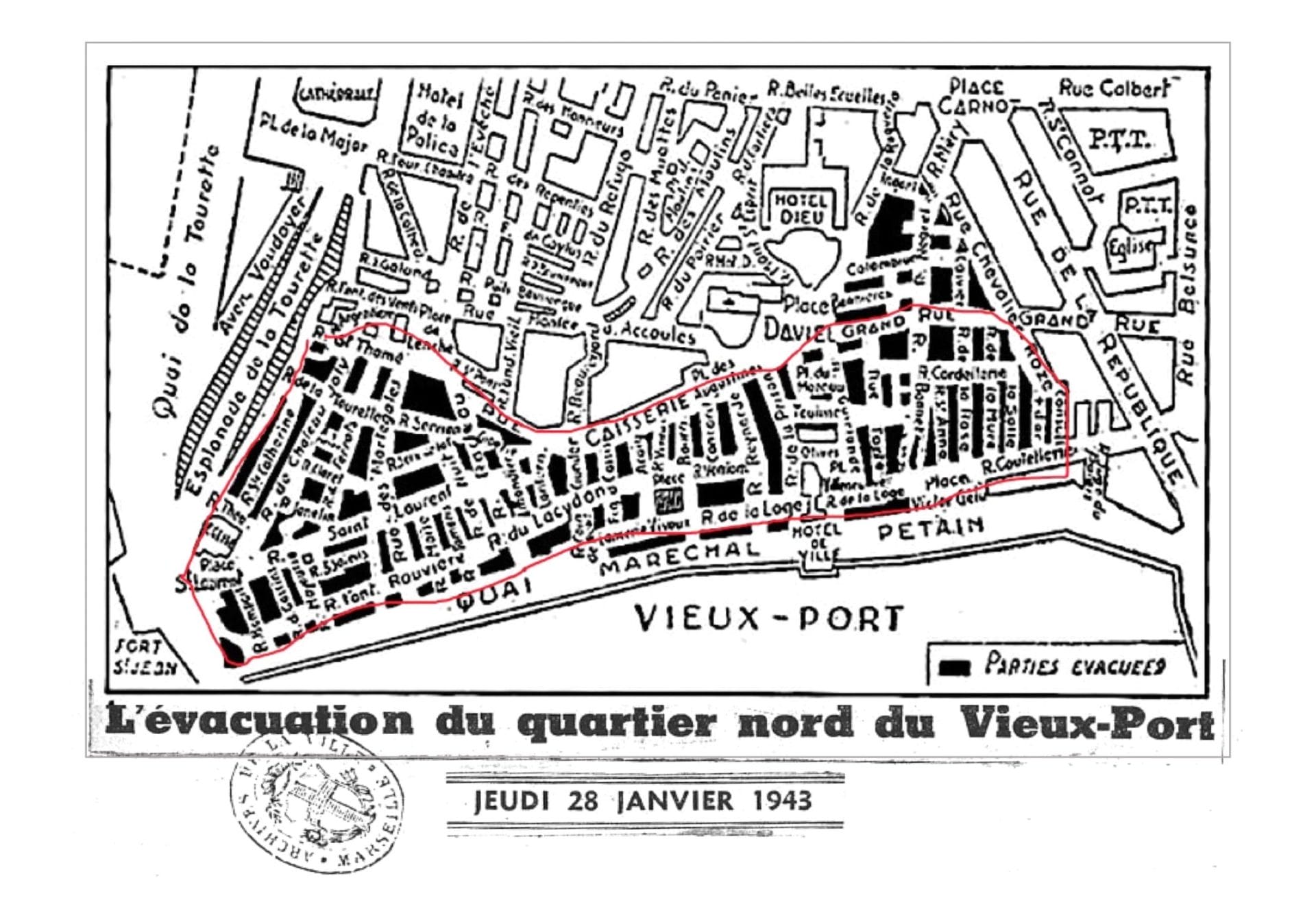

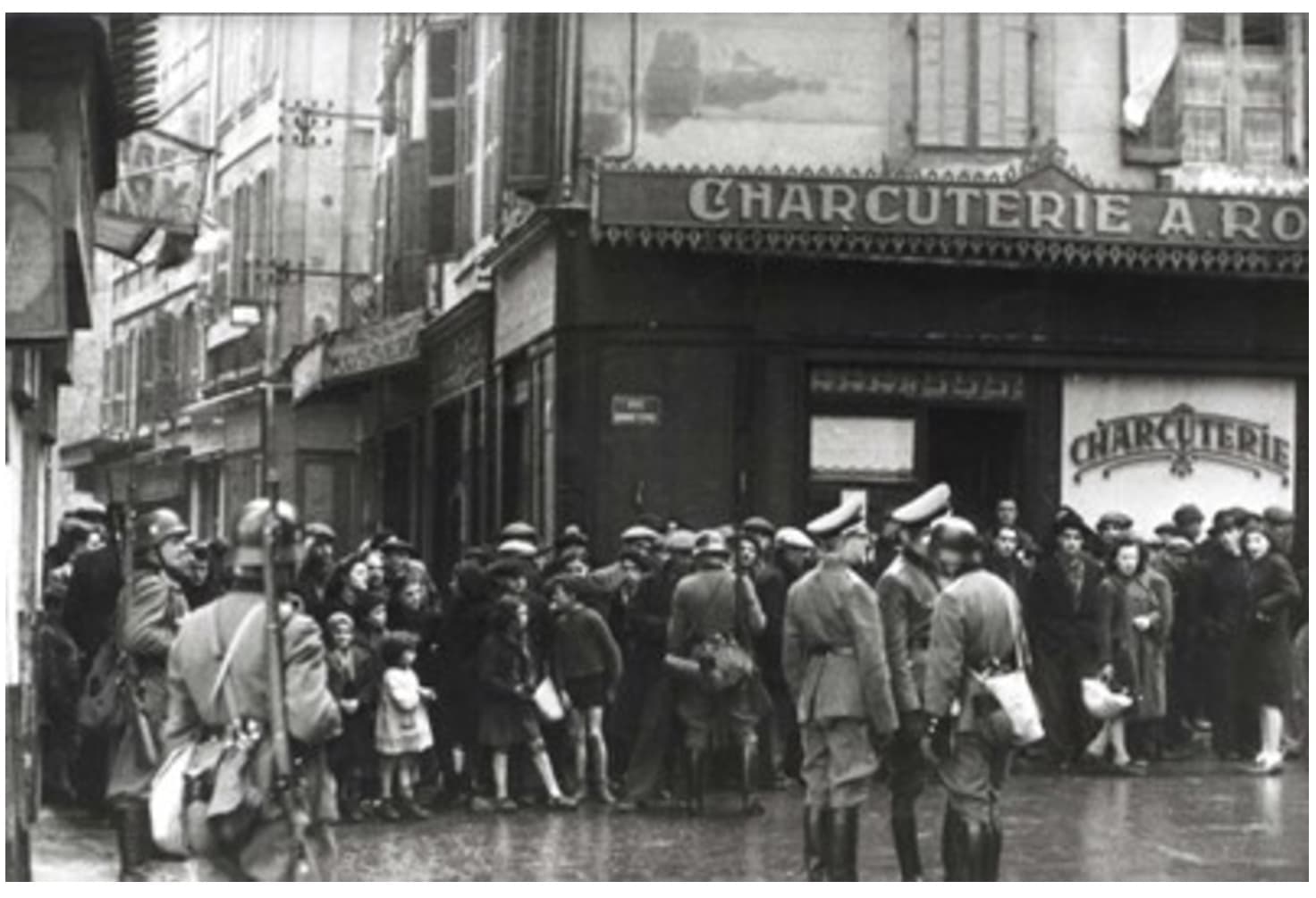

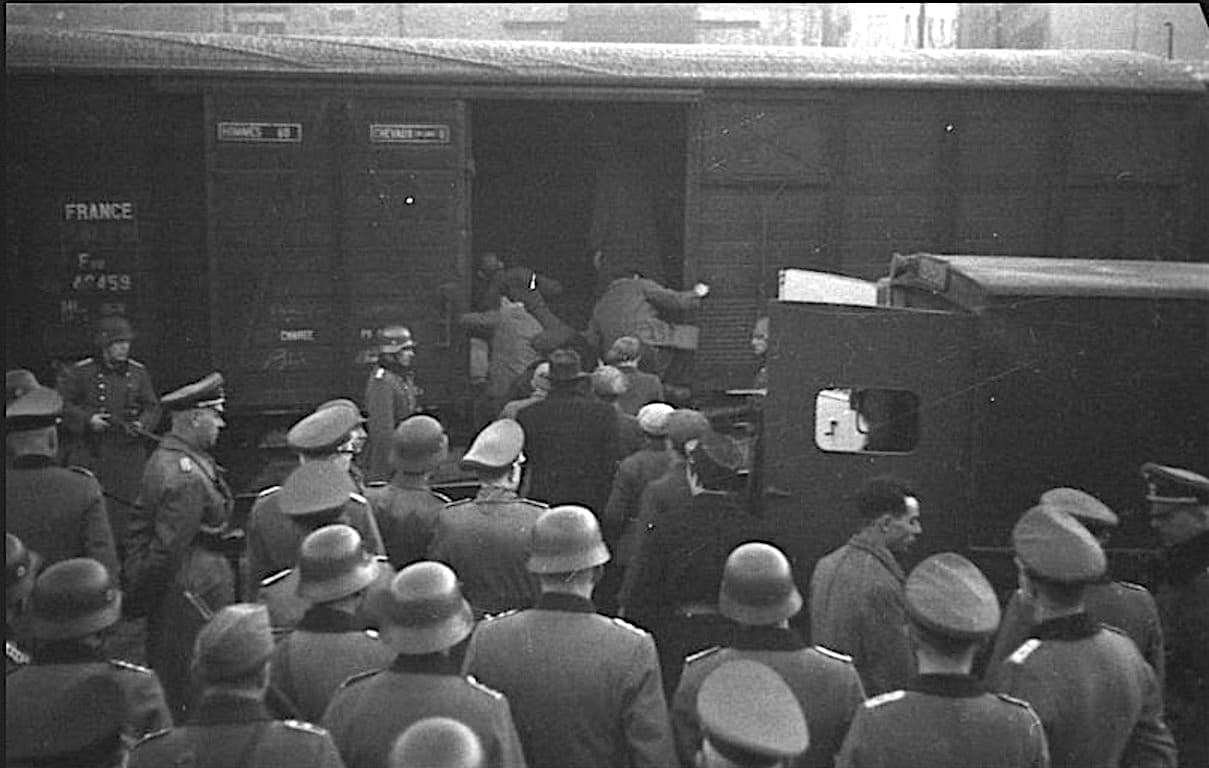

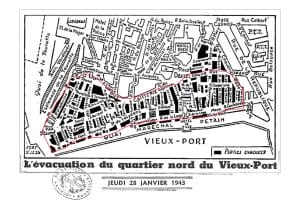

À la suite de plusieurs attentats qui frappent des soldats allemands, des opérations de représailles sont planifiées avec la participation de la police française. Du 22 au 24 janvier 1943, les autorités nazies et René Bousquet, Secrétaire général de la police de Vichy, organisent à Marseille une grande rafle. 8000 personnes environ sont arrêtées. 782 Juifs sont envoyés au camp de Compiègne, puis déportés dans le centre de mise à mort de Sobibor. Aucun n’en reviendra. La destruction du « quartier criminel » est décidée : les Allemands dynamitent et rasent le secteur nord du Vieux-Port.

D’autres villes sont touchées par la chasse aux Juifs (Aix-en-Provence, Nîmes, Carpentras, Avignon, Arles, Clermont-Ferrand…).

La violence continue de l’occupant et du gouvernement collaborationniste vichyste n’entame pas la détermination de la Résistance. La perspective de la victoire et de la Libération pousse le Parti communiste à prôner, dès le début 1943, une stratégie d’unité nationale. Il appelle au regroupement de tous les Français qui s’opposent à Hitler. Ce rassemblement a lieu au sein du Front National de lutte pour la libération et l’indépendance de la France conçu par le Parti en 1941. L’action contre les nazis et leurs collaborateurs redouble d’intensité.

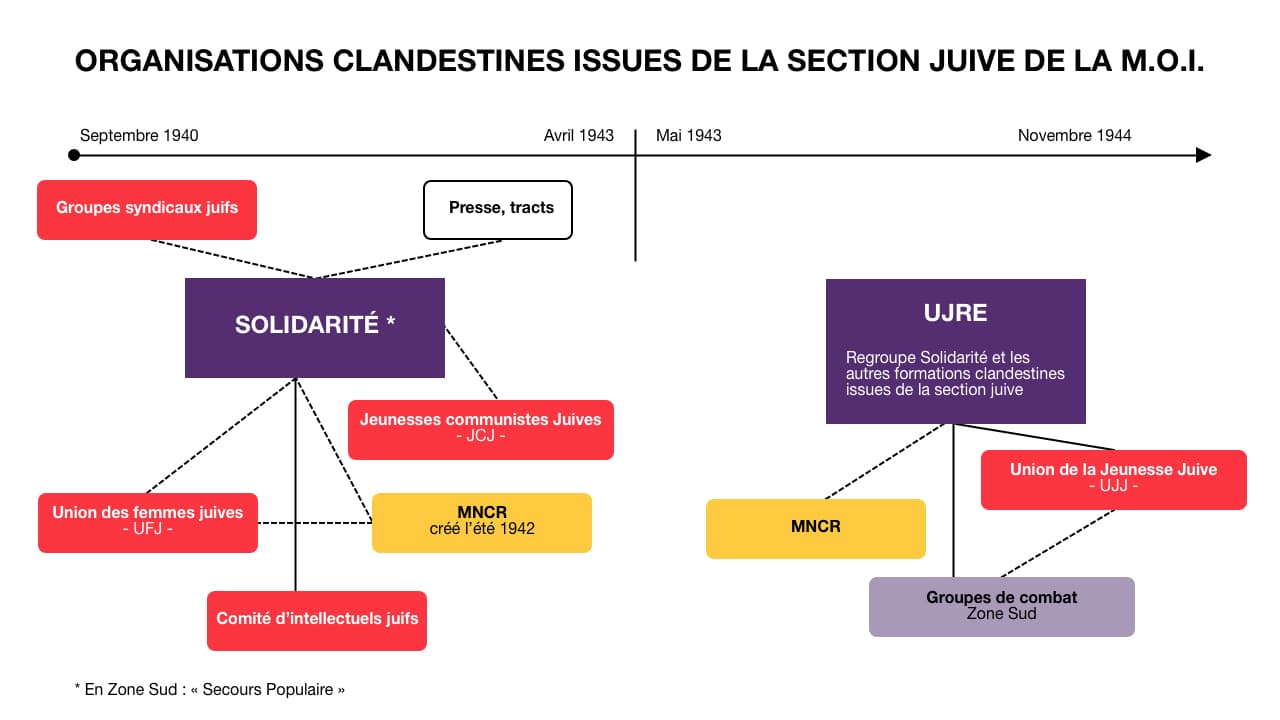

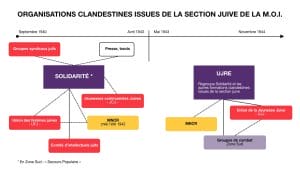

La section juive de la M.O.I., clandestine, entreprend aussi d’élargir son assise et recherche l’union avec les autres organisations juives et toutes les composantes de la Résistance. L’action de l’organisation clandestine « Solidarité », prend de l’ampleur, au Sud comme au Nord.

Pour les dirigeants de la section juive, il faut rassembler, former et entraîner les Juifs, traqués de toutes parts, à la lutte militaire ou civile. Au printemps 1943, la résistance juive communiste des zones Nord et Sud se regroupe en un organisme.

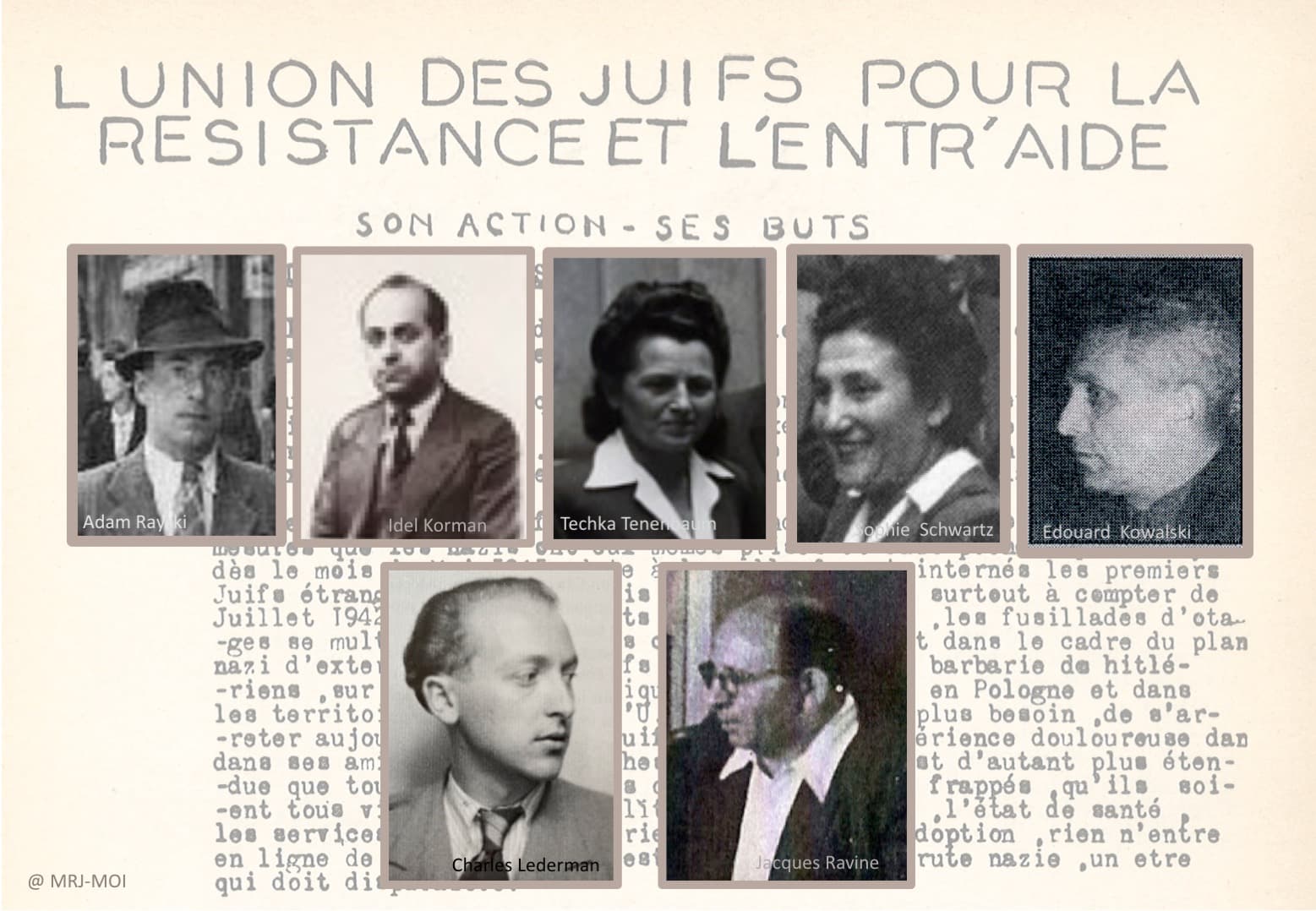

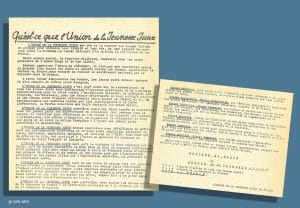

C’est une étape décisive : l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE) est née. Elle est créée par sept résistants : Idel Korman, Edouard Kowalski, Adam Rayski, Sophie Schwartz et Techka Tenenbaum représentent la direction parisienne. Charles Lederman et Jacques Ravine sont les représentants de la direction du Sud. L’UJRE sera opérationnelle dès mai 1943.

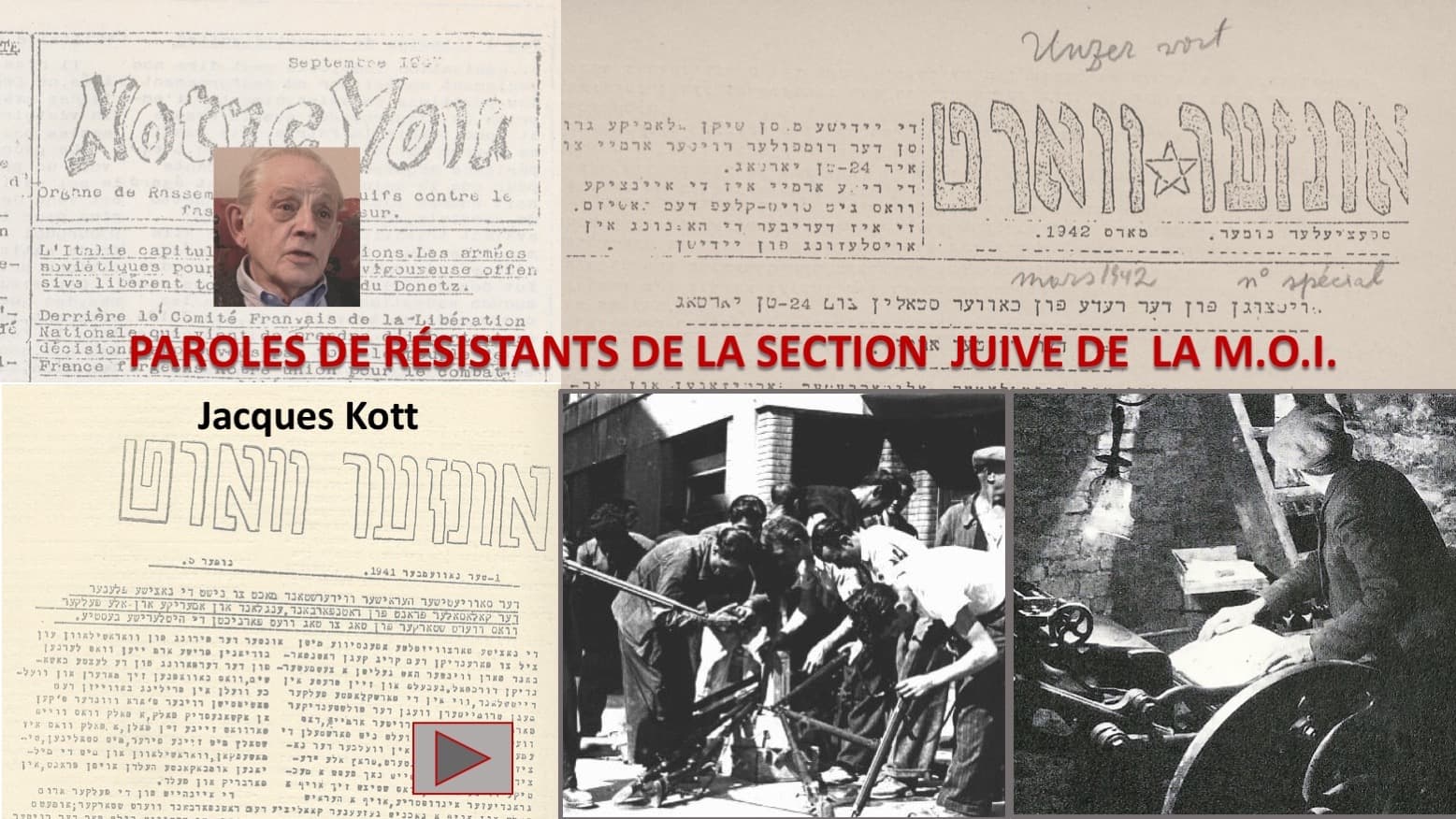

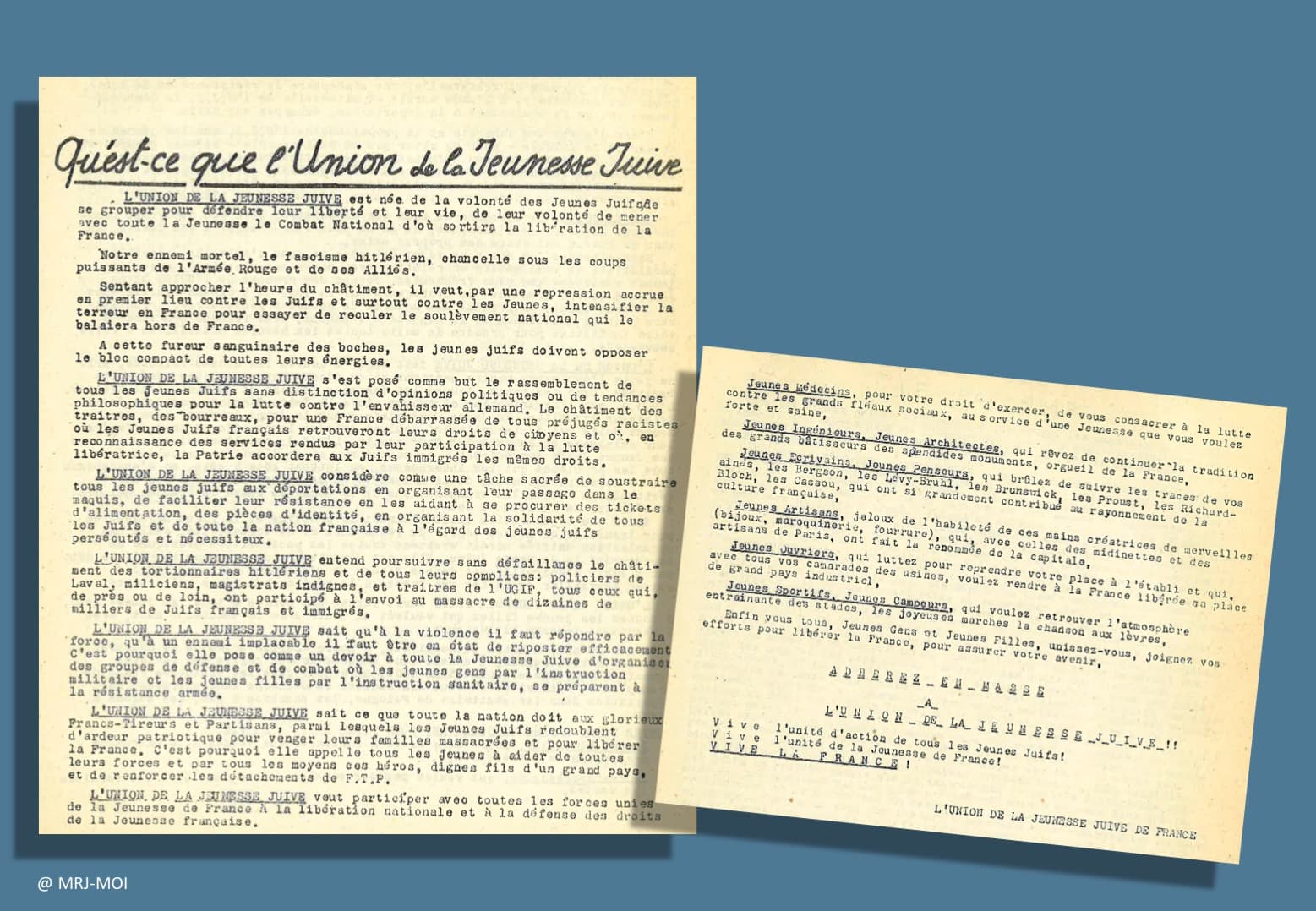

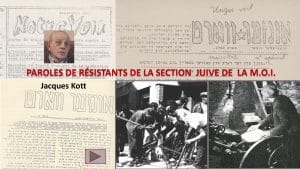

Simultanément, la section juive de la M.O.I. fonde l’Union de la jeunesse juive (UJJ), animée à Lyon par Jacques Kott et à Paris, par Robert Endewelt. Les jeunes juifs communistes, qui participent déjà au sauvetage des enfants juifs, rejoignent l’UJJ. La nouvelle organisation vise une union très large des forces démocratiques de la jeunesse juive sur tout le territoire. En juin 1943, la publication Jeune Combat devient l’organe principal de l’UJJ.

Tout comme l’UJJ, dont elle a favorisé la création, l’UJRE est une organisation clandestine visant l’union pour la Libération du pays et l’amélioration du sort des Juifs. Elle va fédérer toutes les organisations clandestines résistantes issues de la section juive, notamment l’Union des femmes juives (UFJ) et l’UJJ auxquelles se joignent les Juifs engagés dans les FTP-M.O.I.

Malgré les conditions de la clandestinité, l’UJRE mobilise ses militants et, surtout, en recrute des centaines de nouveaux. Elle se rapproche également des autres organisations juives comme les EIF ou l’OSE.

Au sud (à Lyon puis à Toulouse, Marseille et Grenoble), des groupes de combat composés, entre autres, des jeunes Juifs de l’UJJ, prennent le nom de groupes de combat de l’UJRE, dont un dixième rejoindra les FTP-M.O.I.

Les groupes de combat de l’UJRE s’entraînent assidûment et passent progressivement du sabotage à l’action militaire. Cependant, contrairement aux FTP-M.O.I., les membres de ces groupes ne mènent pas une vie exclusivement militaire. Ils conservent un mode de vie apparemment légal, ne sont pas pris en charge par l’organisation et subviennent à leurs propres besoins.

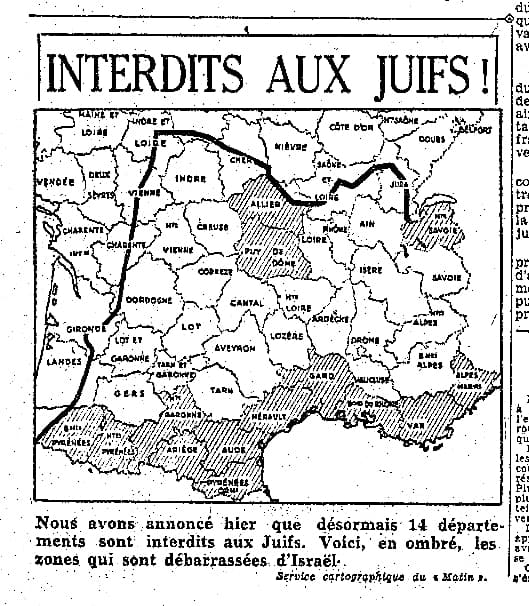

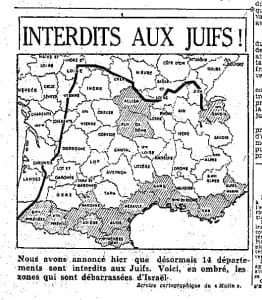

Le Matin, journal collaborationniste du 22 janvier 1943 publie une carte des 14 départements interdits aux Juifs.

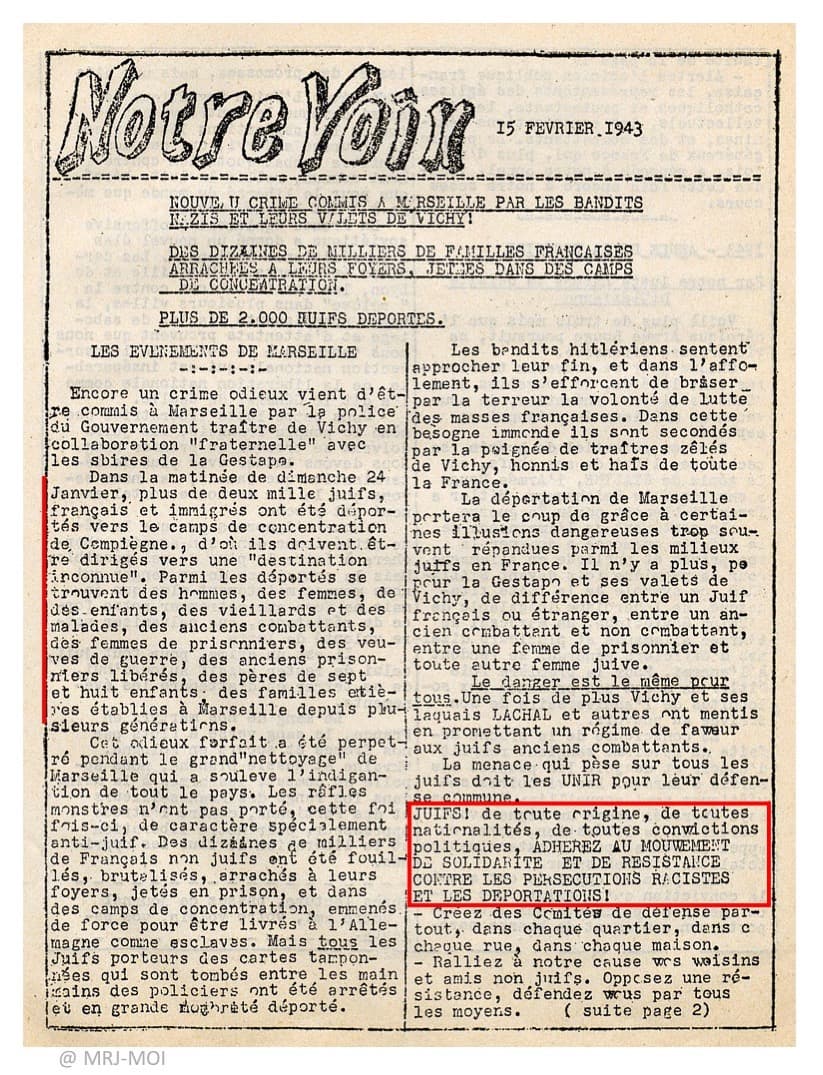

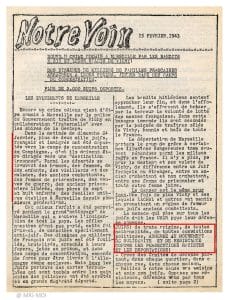

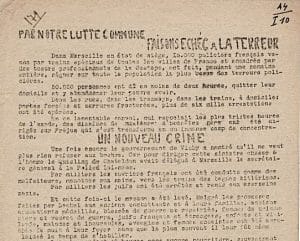

Notre Voix du 15 février 1943 dénonce la déportation des Juifs de Marseille vers le camp de Compiègne et « une destination inconnue ».

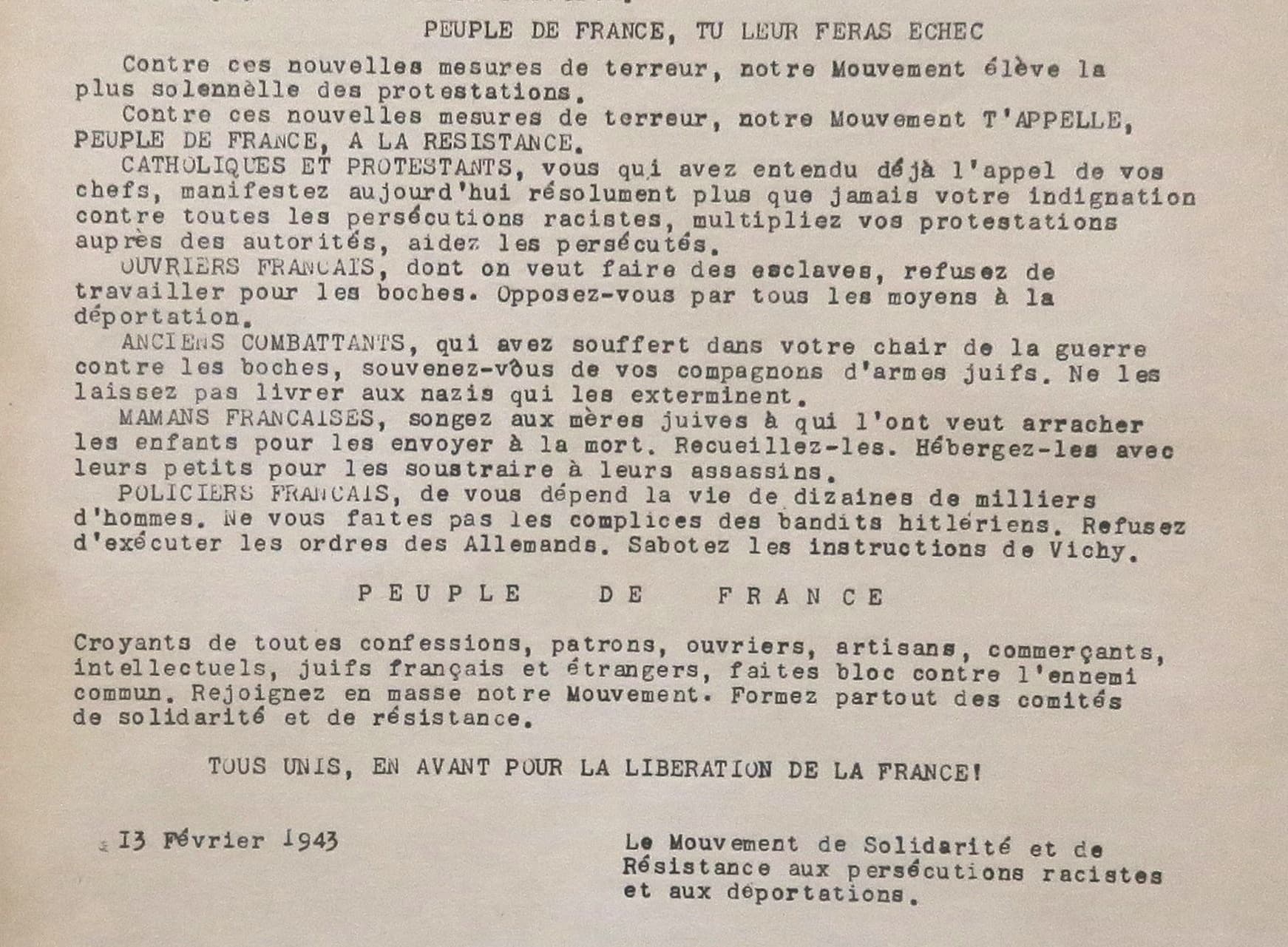

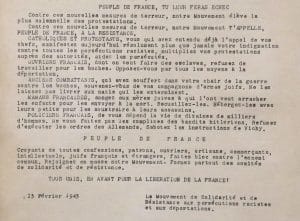

Appel à l’union du peuple de France pour la Libération (13 février 1943)

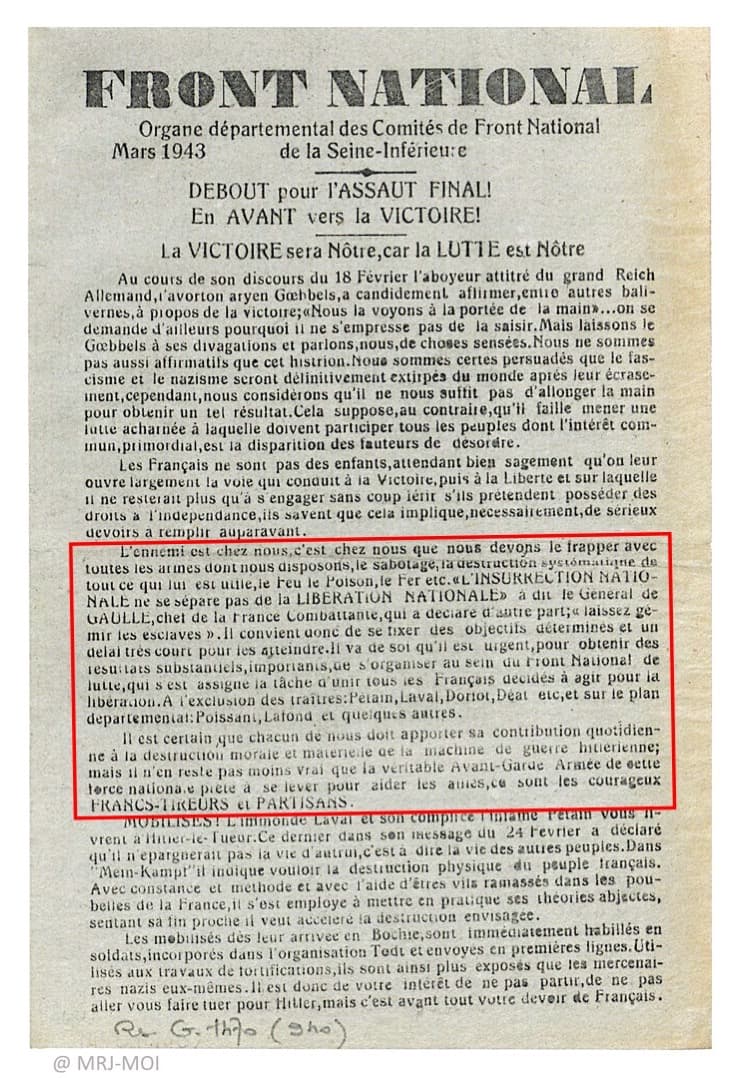

Appel du Front national de la Seine-Inférieure (Seine-Maritime) à la lutte contre l’occupant par tous les moyens (mars 1943).

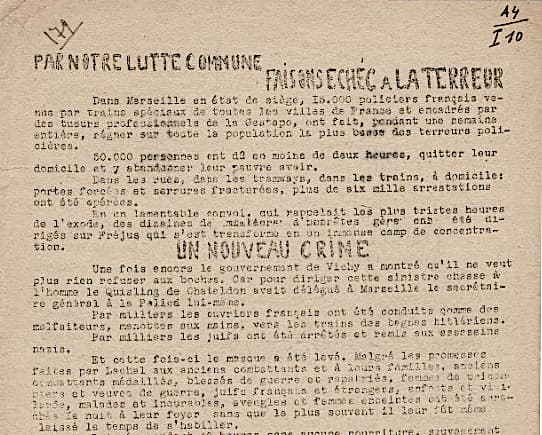

Après la déportation des Juifs de Marseille, tract du Mouvement de défense et de solidarité contre les persécutions antijuives et les déportations appelant à la Résistance (13 fév. 1943).

Après la rafle, à partir du 1er février 1943, les troupes du génie allemand détruisent à l’explosif 1200 immeubles dans le quartier du Vieux-Port de Marseille.

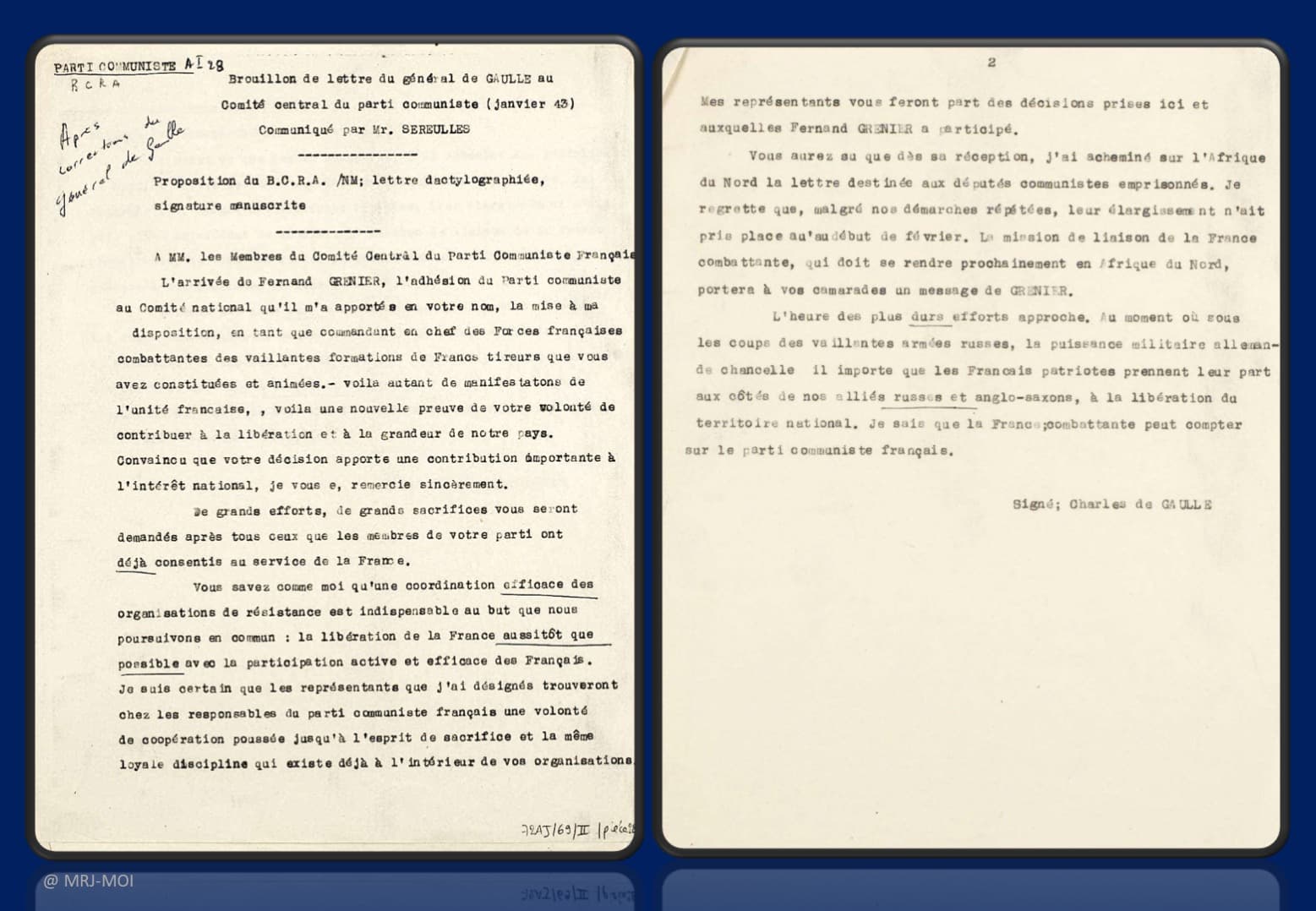

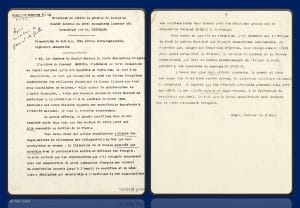

Brouillon de la lettre du général de Gaulle au comité central du PCF : vers l’unification de la Résistance (janvier 1943).

Carte des principaux camps de concentration et d’extermination en Europe occupée.

Création de l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE) au printemps 1943.

Déportation de Juifs, gare d’Arenc, Marseille, 24 janvier 1943.

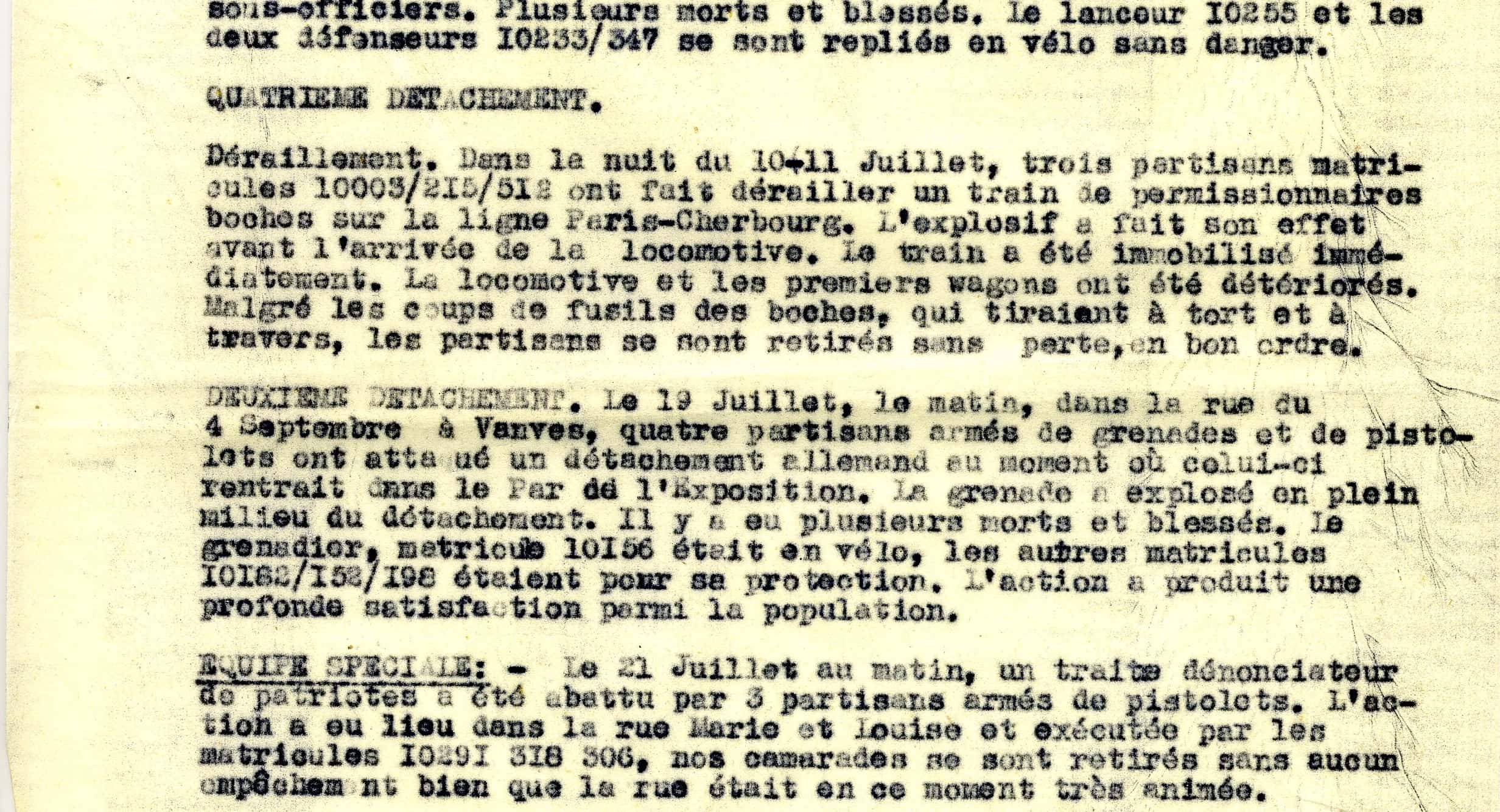

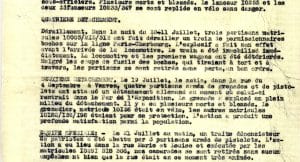

Extrait d’un rapport d’activité de 1943 du quatrième détachement FTP-M.O.I. : déraillement à l’explosif d’un train transportant des permissionnaires allemands dans la nuit du 10-11 juillet.

Front National de lutte pour la libération et l’indépendance de la France

Groupes de Combat de l’UJRE et L’UJJ

Idel Korman

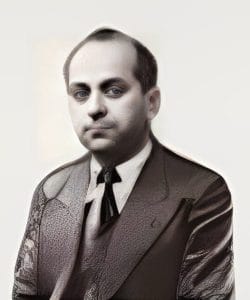

Jacques Kott

Jacques Kott, futur responsable de l’Union de la Jeunesse Juive (UJJ) à Lyon, organise dès 1942 le recrutement en zone Sud.

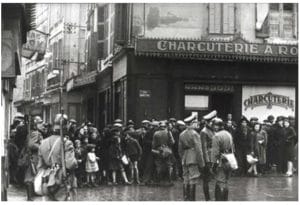

La rue de la Bonneterie dans le quartier du Vieux-Port à Marseille pendant la rafle des Juifs (22, 23 et 24 janvier 1943).

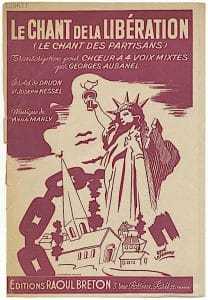

Le Chant des Partisans, devenu l’hymne de la Résistance, fut créé en 1943 à Londres par Joseph Kessel et Maurice Druon sur une musique de 1941 d’Anna Marly.

Les Juifs raflés à Marseille (24 janvier 1943) sont envoyés au camp de Compiègne puis déportés au centre de mise à mort de Sobibor (Pologne).

Manifeste de l’UJJ appelant les jeunes Juifs à la lutte, (avril 1943). Extraits

Organisations clandestines issues de la section juive de la M.O.I. (septembre 1940-novembre 1944)

Plan montrant l’étendue de la destruction du quartier nord du Vieux-Port à Marseille, début février 1943.

Rafle de Marseille

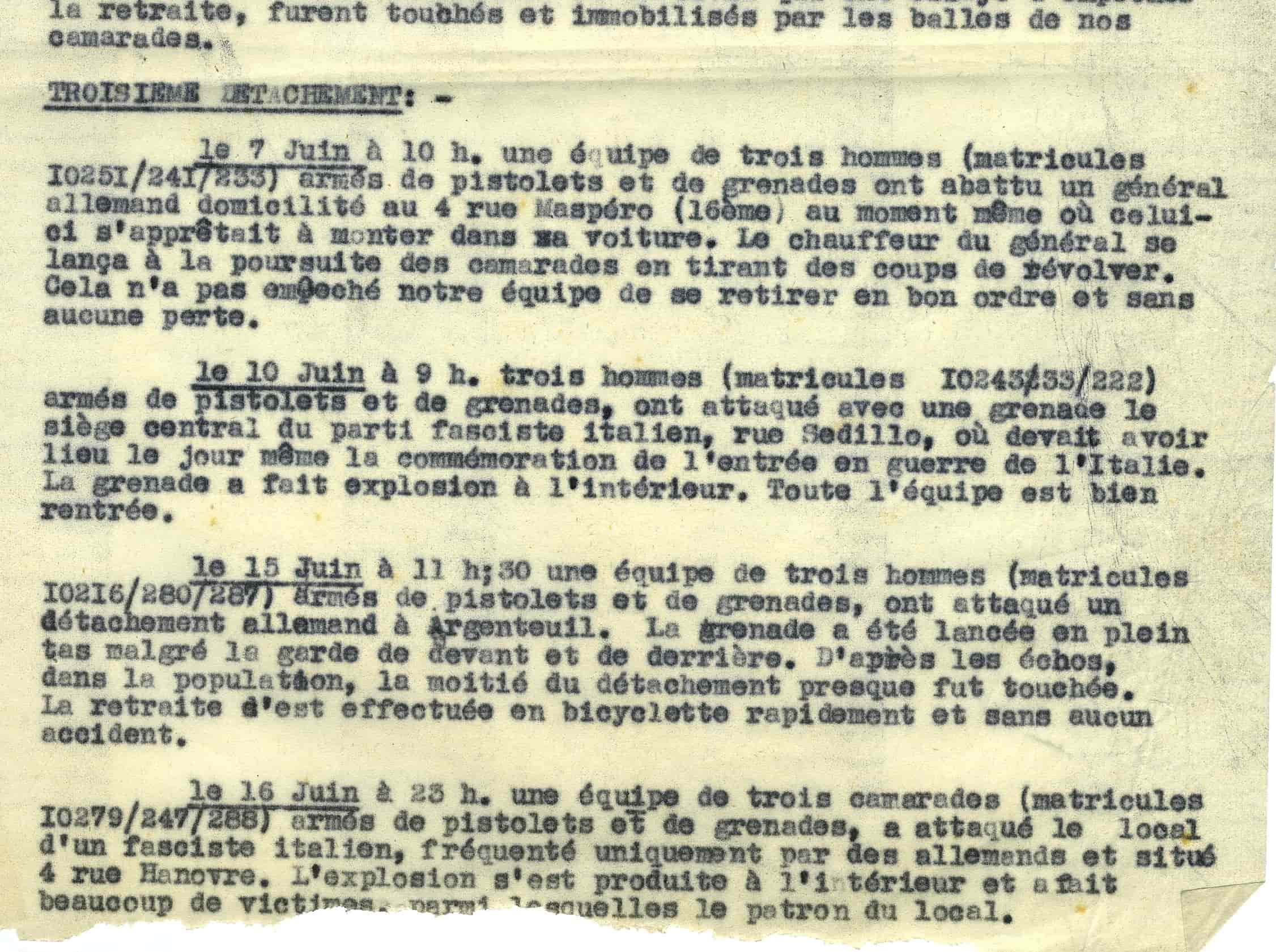

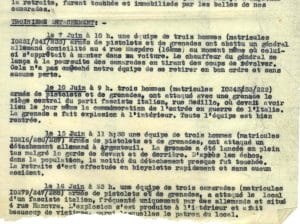

Rapport d’actions armées du 3ème détachement FTP-M.O.I. en région parisienne, juin 1943.

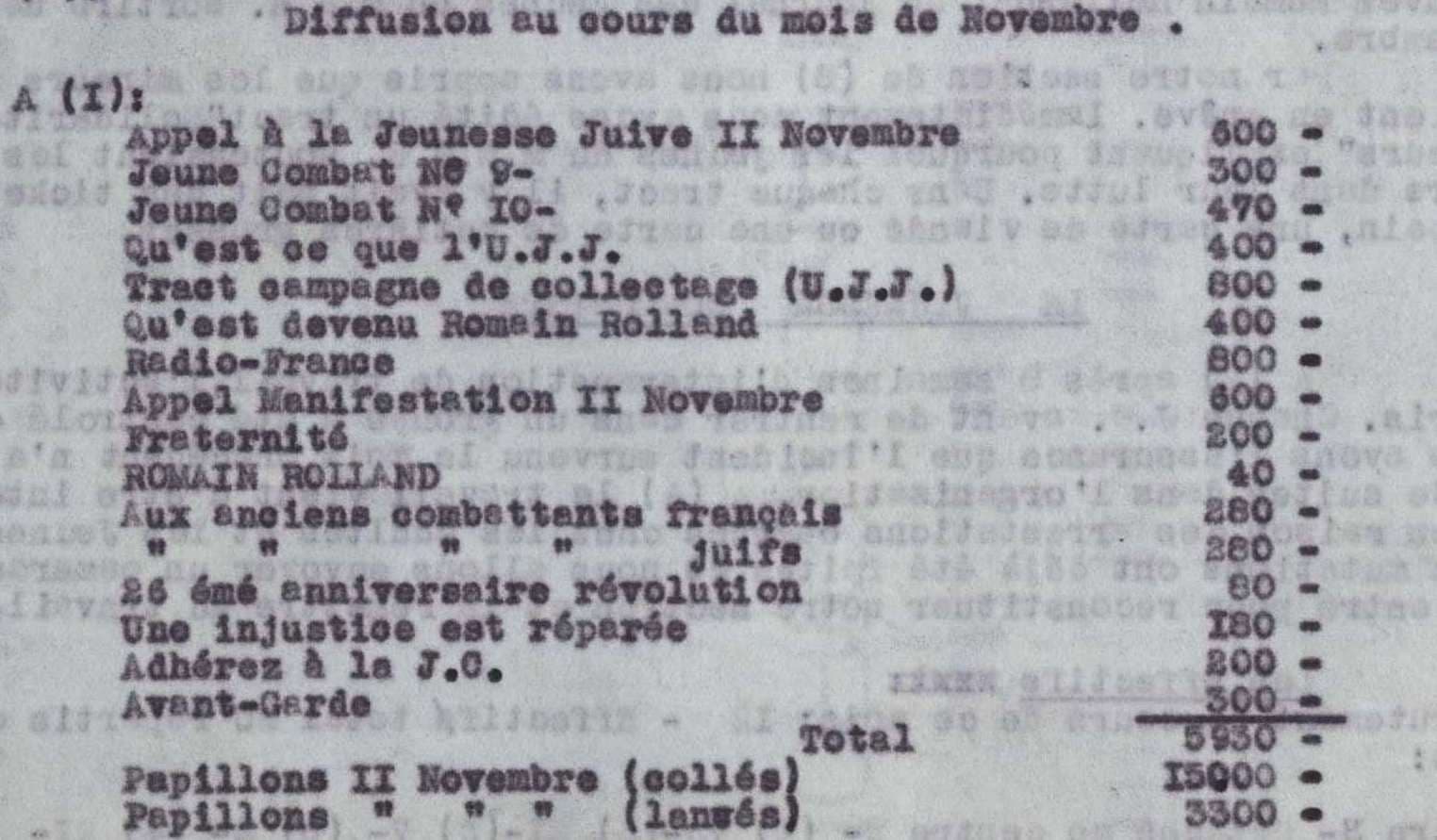

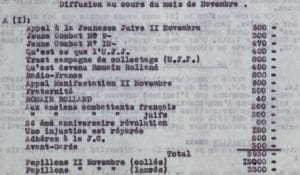

Récapitulatif de la diffusion de tracts et papillons par l’UJJ en novembre 1943. Extrait

Robert Endewelt

Soldats et officiers allemands à Marseille pendant les rafles des 22 au 24 janvier 1943.

Techka Tenenbaum

Union de la Jeunesse Juive (UJJ)

Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE)