Après le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, la guerre se poursuit pendant presque un an jusqu’à la Libération. L’Allemagne est prise en tenaille entre les troupes alliées à l’Ouest (notamment les Américains) et à l’Est (les Soviétiques).

En janvier 1945, à l’approche des Soviétiques, les nazis procèdent en toute hâte à l’évacuation du camp d’Auschwitz et tentent d’effacer les traces de l’extermination. Par un froid mordant, les déportés survivants, épuisés, affamés, assoiffés, sont précipités, en troupeaux humains, vers l’Allemagne. La plupart d’entre eux périssent, lors de cette lugubre marche de la mort. D’autres camps sont évacués dans des conditions aussi effroyables.

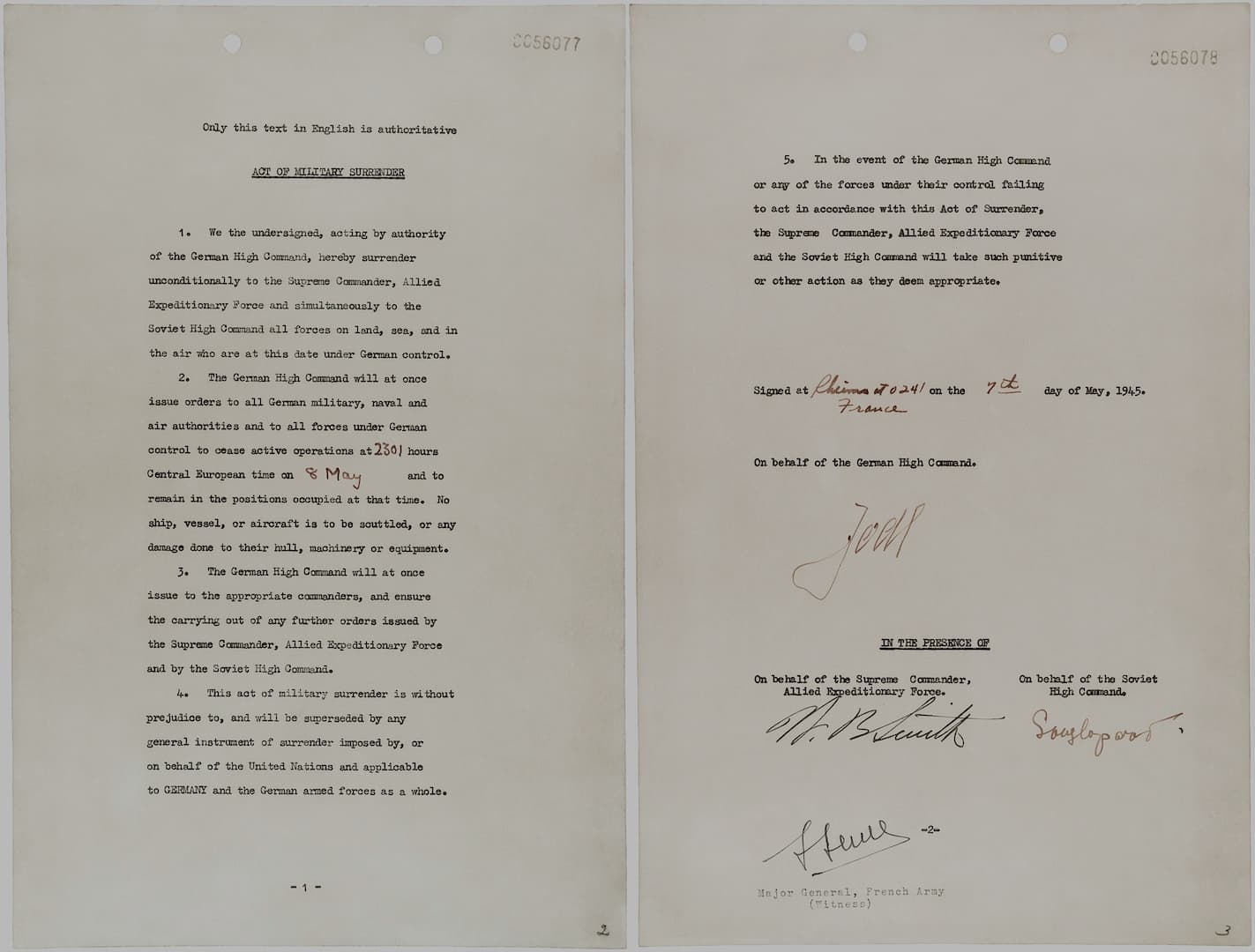

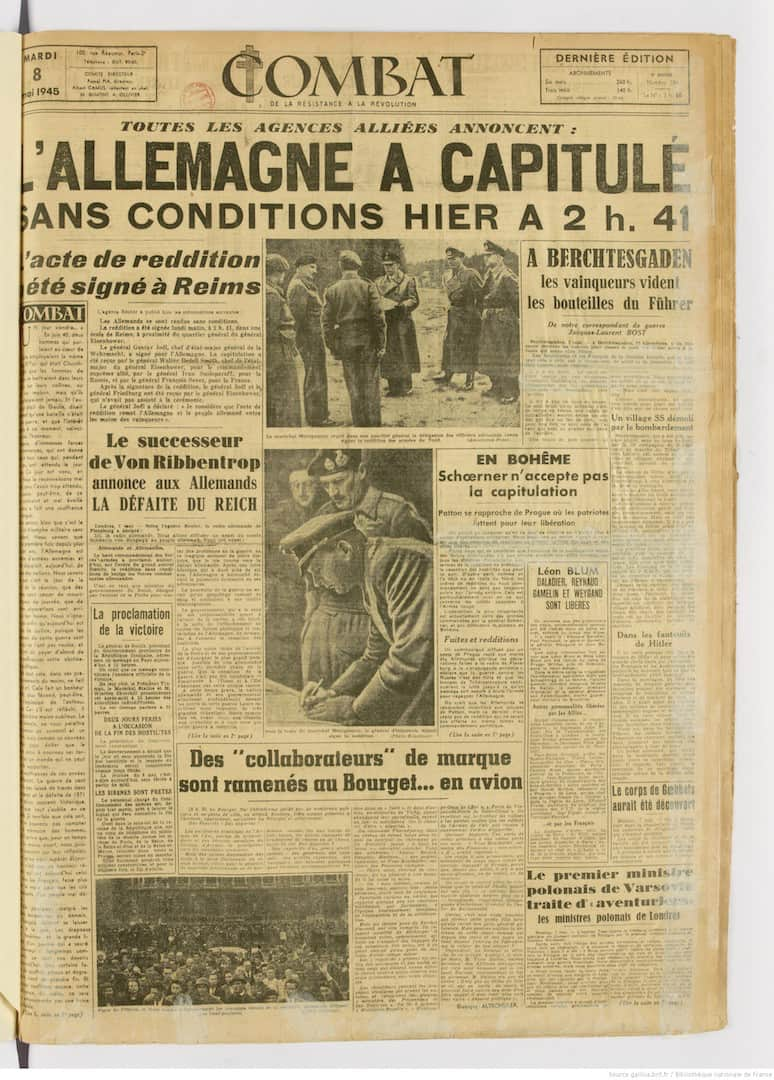

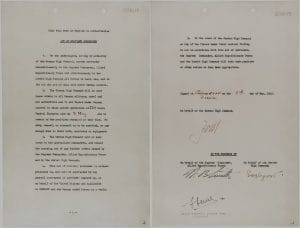

Le 8 mai 1945, à Berlin, a lieu la signature de la capitulation sans condition de l’Allemagne hitlérienne. La Seconde Guerre mondiale prend fin en Europe.

La barbarie nazie est vaincue.

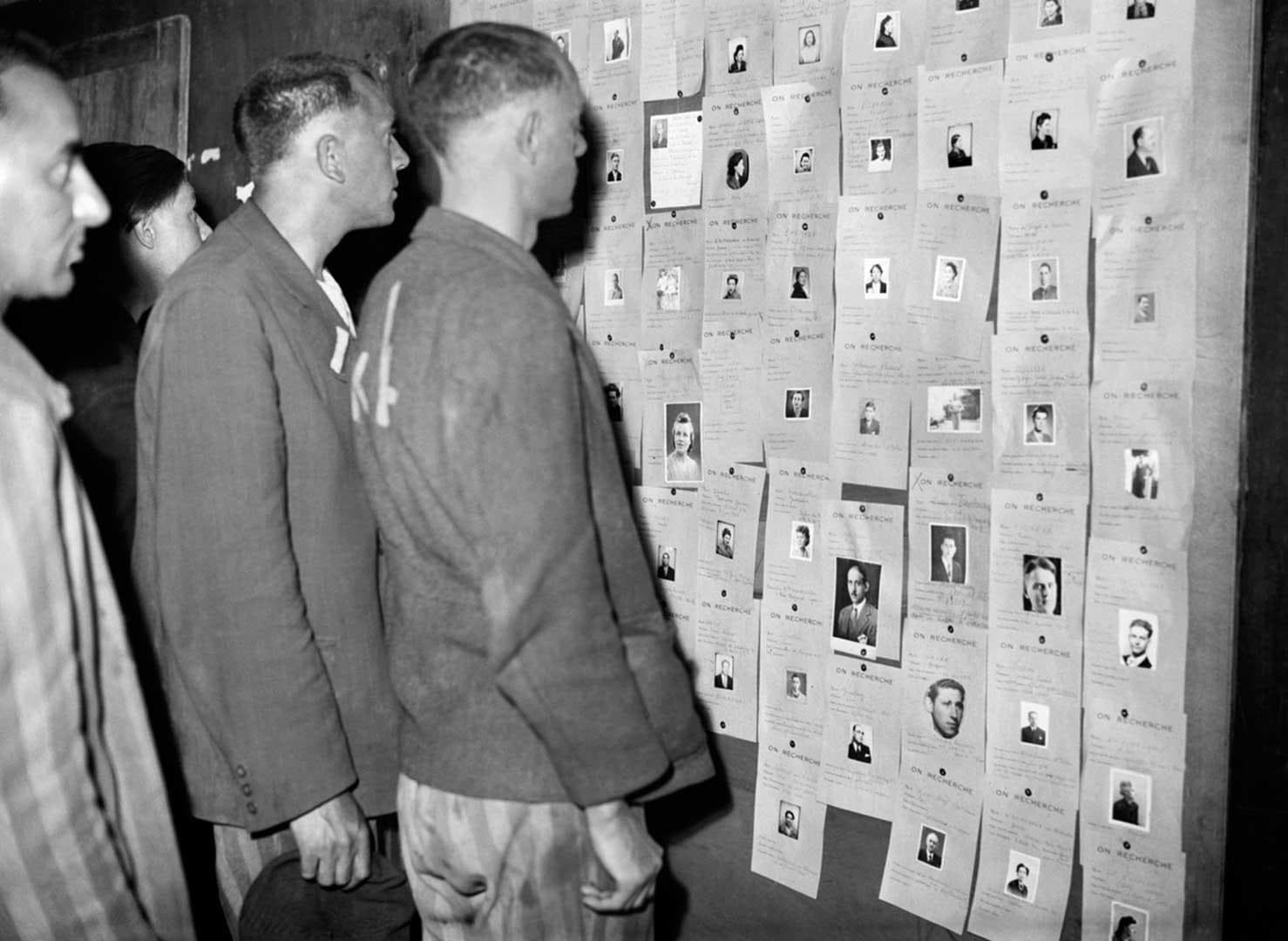

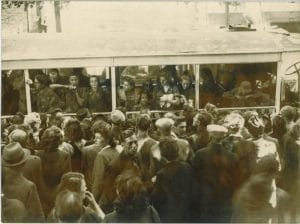

À Paris, l’hôtel Lutétia, investi par les Allemands pendant la guerre, est occupé par les résistants jusqu’en septembre 1945 pour y accueillir les rescapés des camps d’extermination. Ces survivants, principalement des Juifs d’origine immigrée, sont incapables, le plus souvent, de raconter l’horreur qu’ils ont vécue. Ils doivent, de plus, affronter la détresse des familles des disparus et des morts.

En France, malgré l’Occupation et malgré l’antisémitisme d’État du gouvernement de Vichy, plus des deux tiers des Juifs ont pu échapper à la déportation. La Résistance spécifique des Juifs, leur combativité individuelle, l’appui de la Résistance en général et la solidarité d’une partie de la population française, ont permis de sauver nombre de persécutés.

En 1945, personne n’imagine la mesure exacte de l’ampleur du génocide en Europe de l’Est : environ 6 millions de victimes.

L’Humanité du 18 septembre 1944 relate la découverte des camps de la mort en Pologne par l’Armée soviétique.

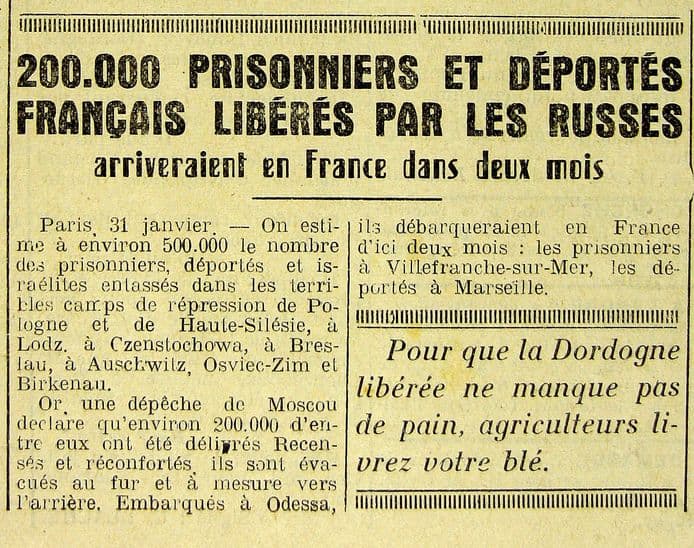

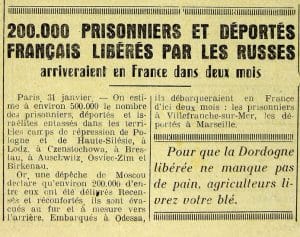

La Dordogne Libre du 31 janvier 1945 annonce le retour de 200 000 prisonniers et déportés libérés par les Soviétiques.

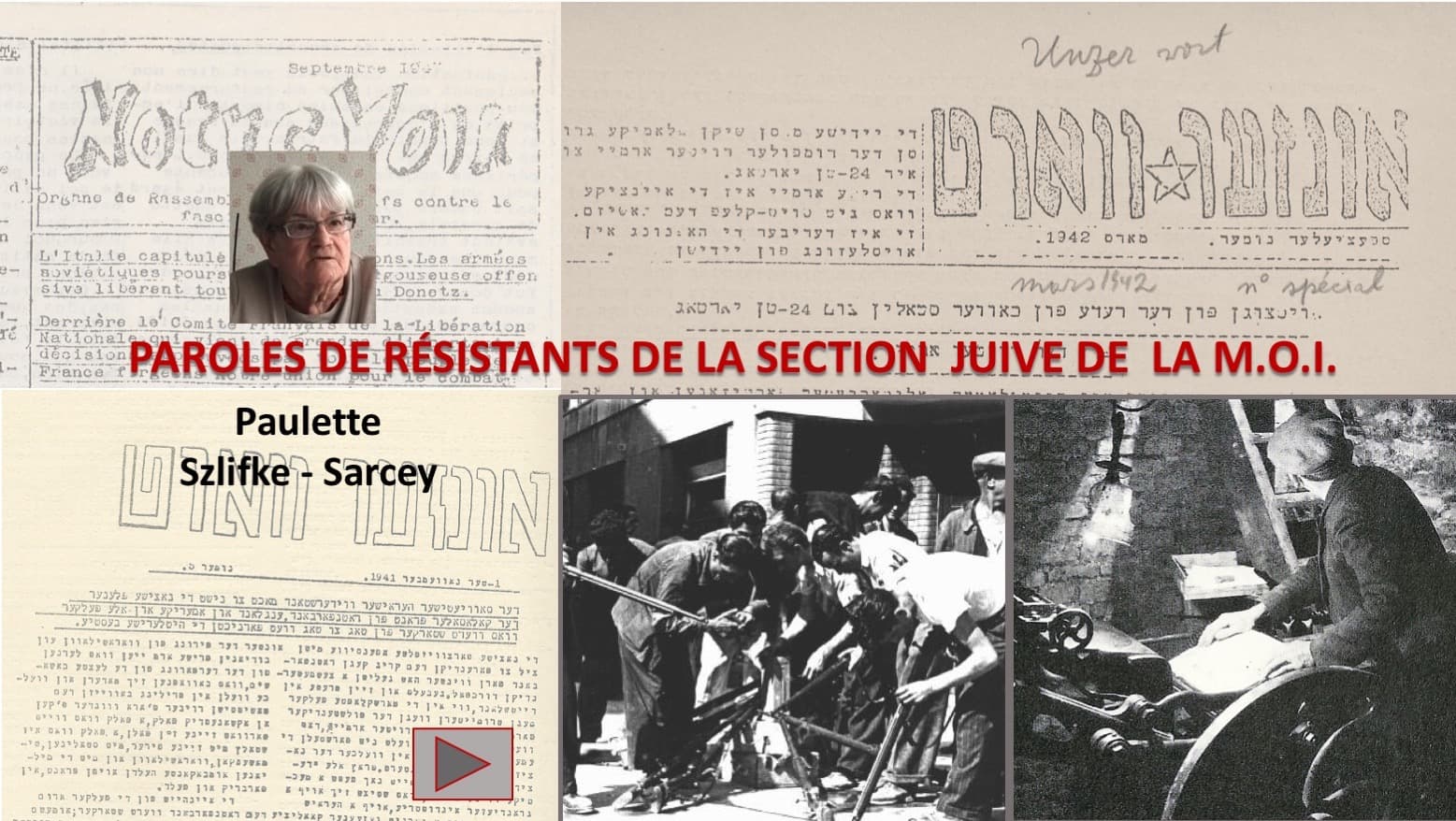

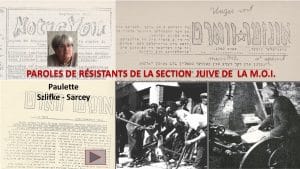

18 janvier 1945, évacuation du camp d’Auschwitz : souvenirs de Paulette Sarcey (Slifke).

À leur entrée dans le camp d’Auschwitz (27 janvier 1945), les Soviétiques découvrent près de 200 enfants de moins de 15 ans. Ici, des enfants utilisés pour des « expériences scientifiques » par Mengele, médecin nazi du camp.

Buchenwald : soldats américains devant un charnier de cadavres brûlés (12 avril 1945).

Combat du 8 mai 1945 annonce la capitulation de l’Allemagne.

Défilé de membres de l’UJJ le 14 juillet 1945. Sont présents des résistants rescapés d’Auschwitz et Buchenwald.

Dessin du graveur communiste Pierre Provost, participant actif à l’insurrection du camp de Buchenwald (11 avril 1945).

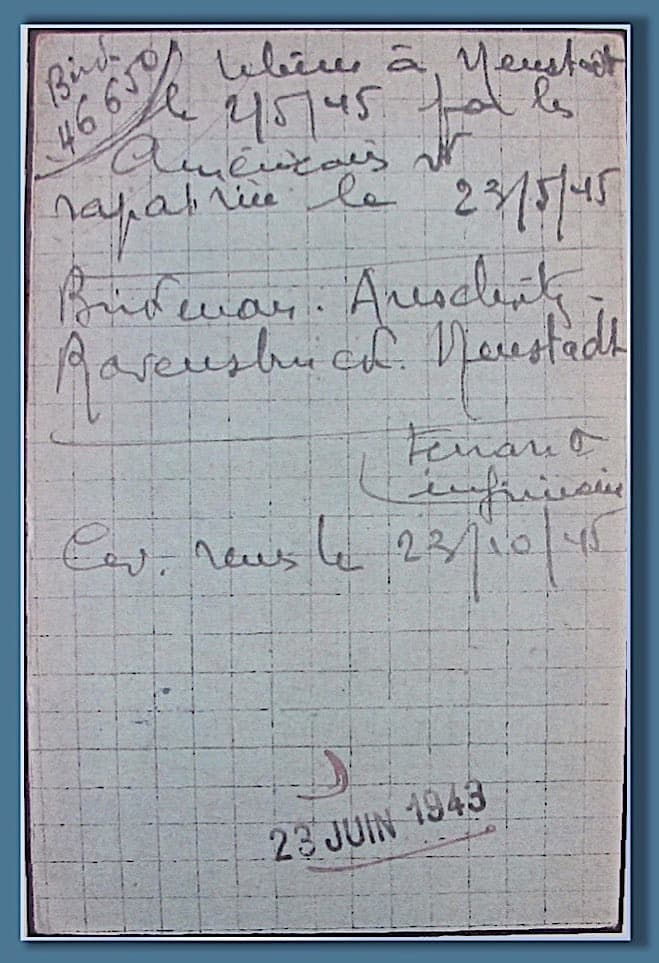

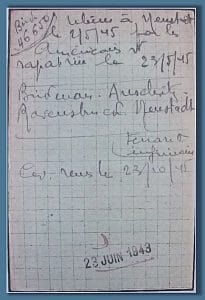

Fiche de Paulette Szlifke (Sarcey) arrêtée par la police française, déportée à Auschwitz-Birkenau le 23 juin 1943, libérée par les Américains le 2 mai 1945 à Ravensbrück et rapatriée en France le 23 mai.

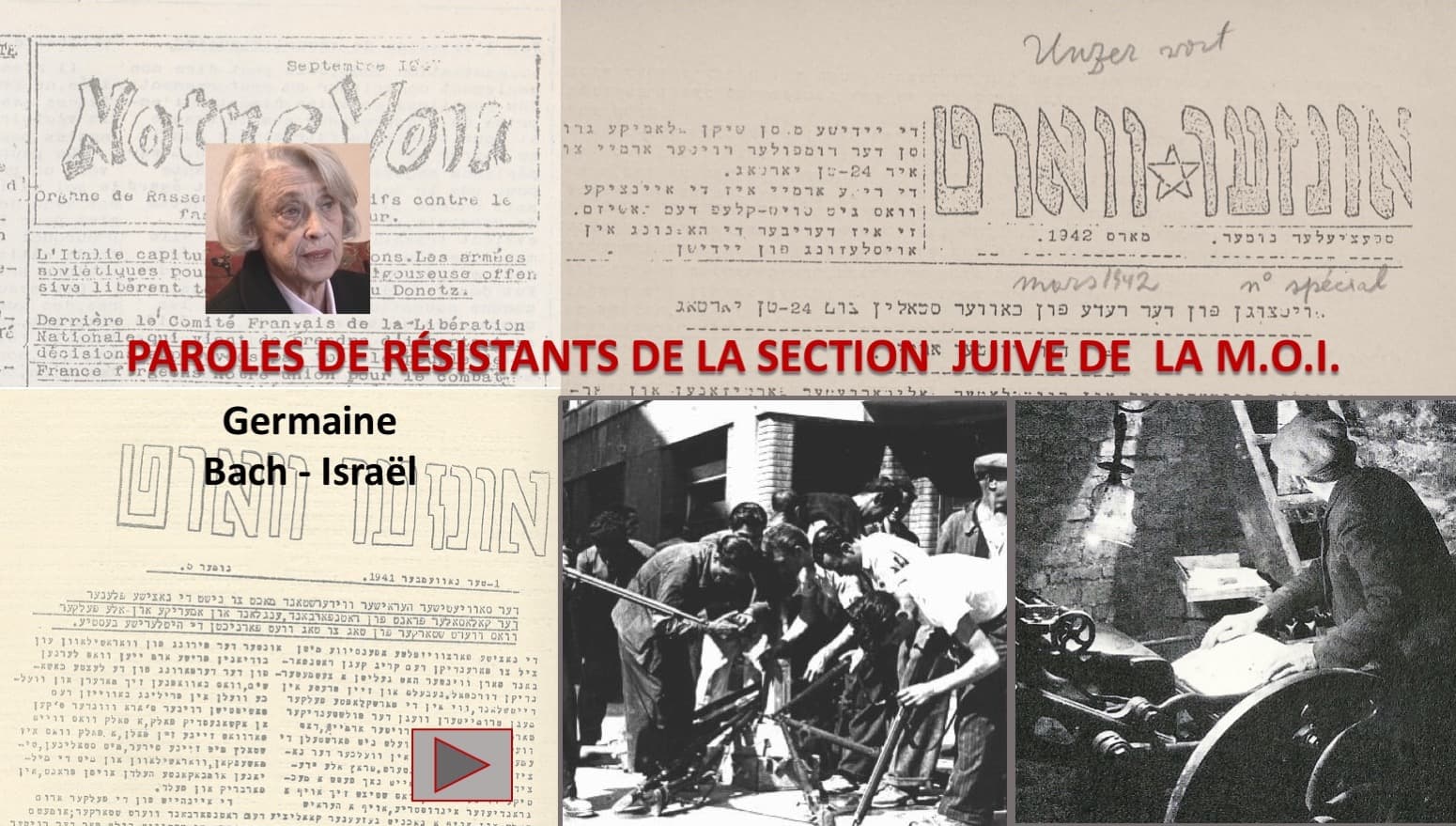

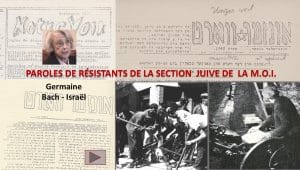

Germaine Bach-Israël : les conditions effroyables de la « marche de la mort ».

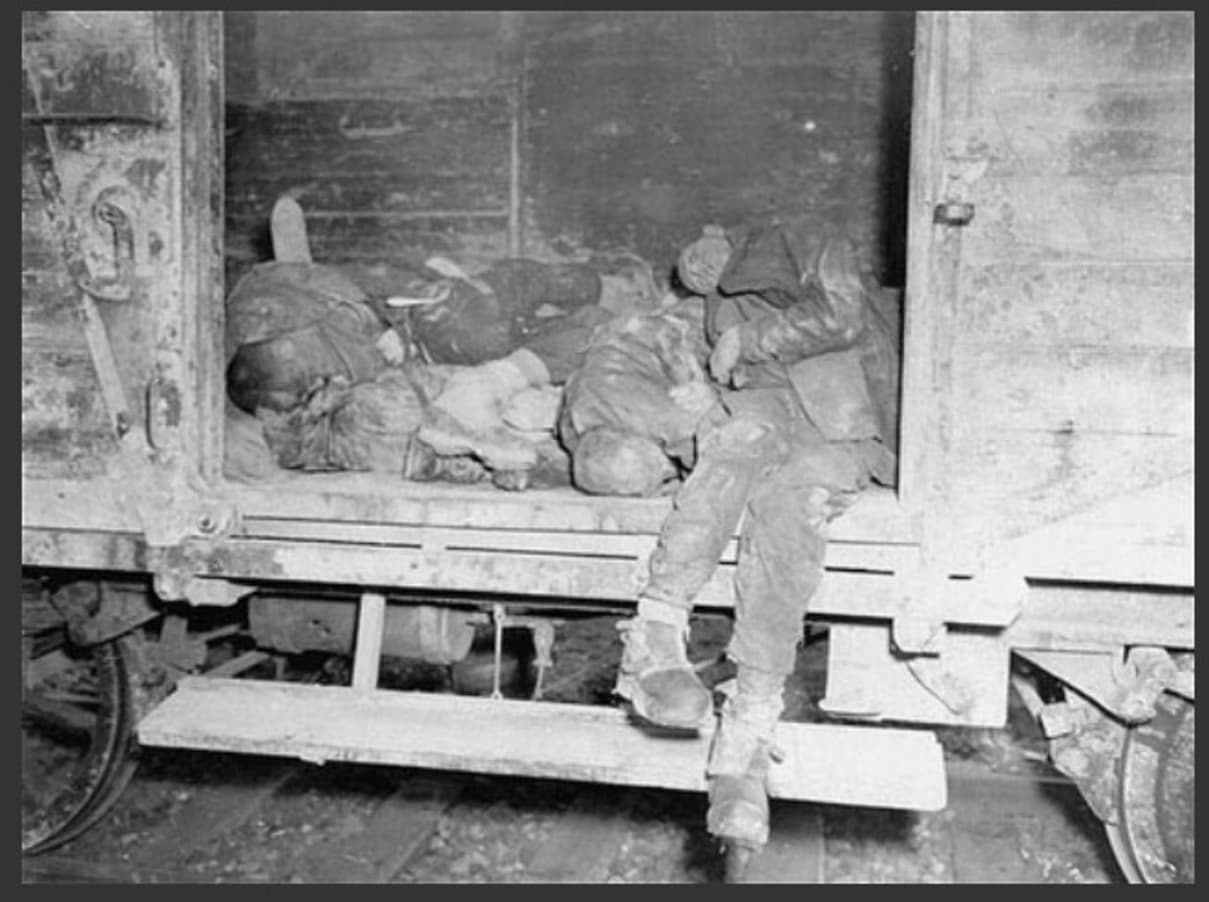

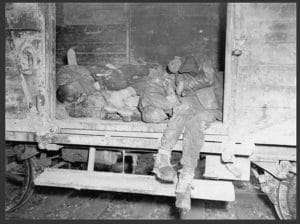

Intérieur d’un wagon à Dachau, le 29 avril 1945, découvert le jour de la libération du camp par les Américains.

L’arrivée des déportés à l’hôtel Lutetia à Paris (mai 1945).

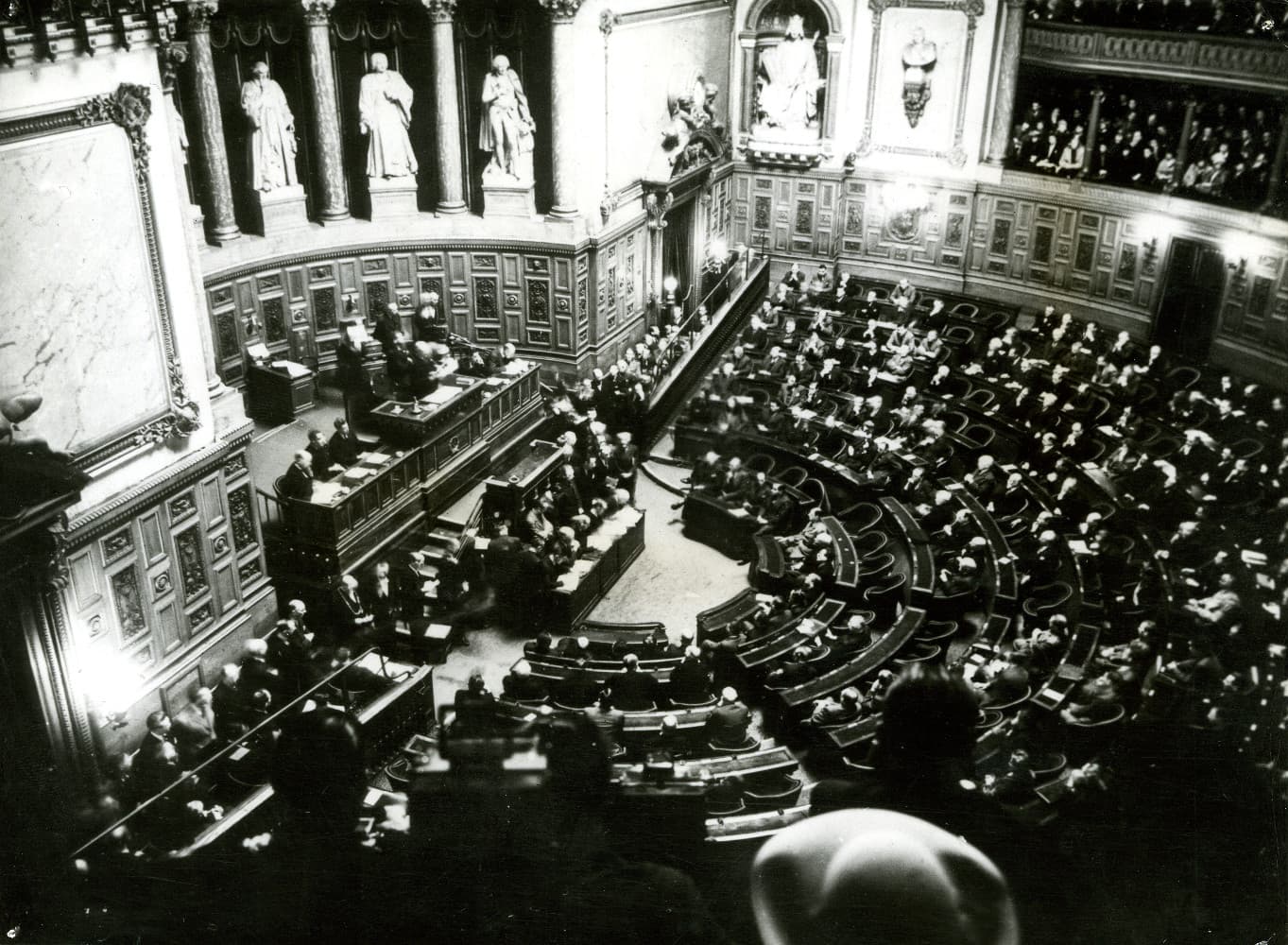

Le 7 novembre 1944, première réunion de l’Assemblée consultative provisoire au Palais du Luxembourg.

Le Generaloberst Alfred Jodl signant, pour le Haut Commandement de la Wehrmacht, les documents de la capitulation de l’Allemagne nazie à Reims le 7 mai 1945.

Les deux pages de l’acte de capitulation allemand, signé à Reims le 7 mai 1945 par le général Jodl pour l’armée allemande, et visé par les représentants alliés.

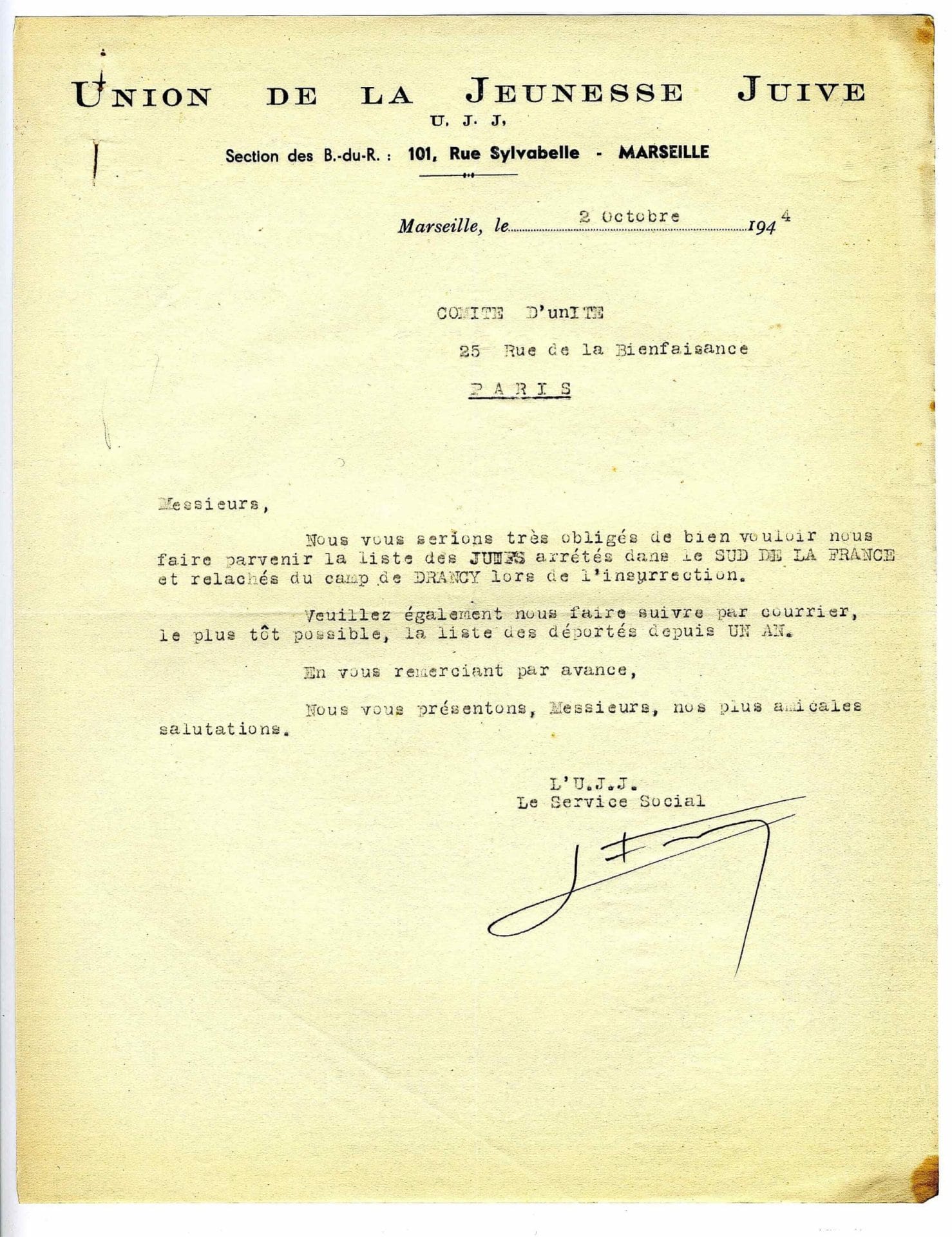

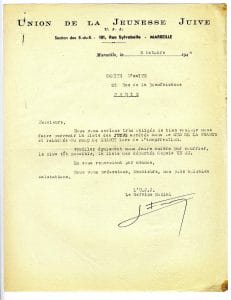

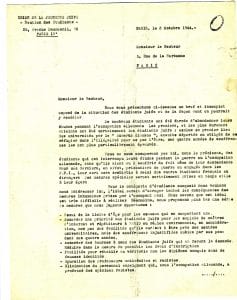

Lettre de l’UJJ de Marseille (2 octobre 1944) réclamant la liste des Juifs arrêtés dans le sud de la France et relâchés lors de la libération du camp de Drancy.

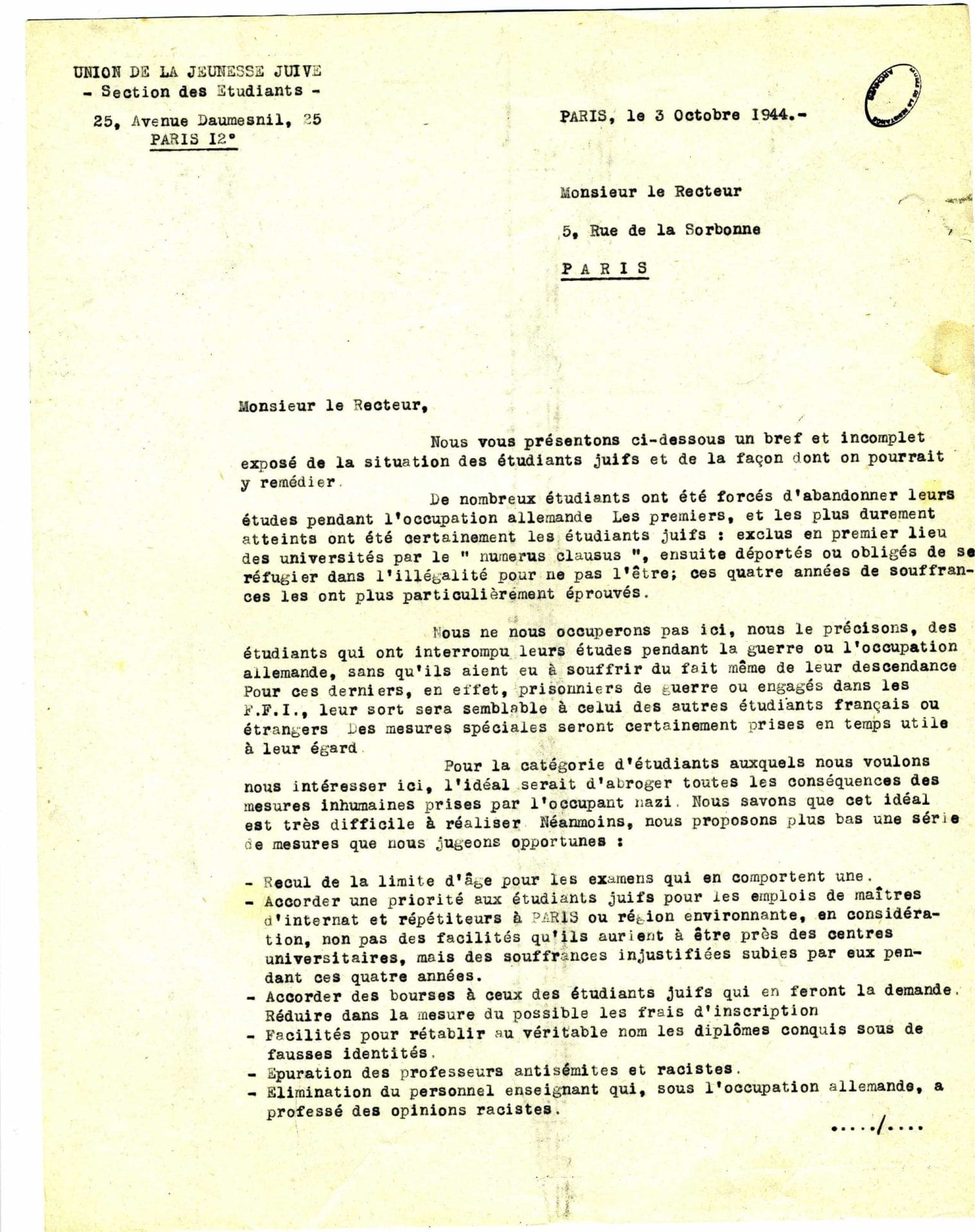

Lettre de l’UJJ du 3 octobre 1944 au Recteur de Paris demandant des mesures en faveur des étudiants juifs victimes des persécutions raciales et revendiquant l’épuration des enseignants antisémites.

Libération de la France

Marches de la mort

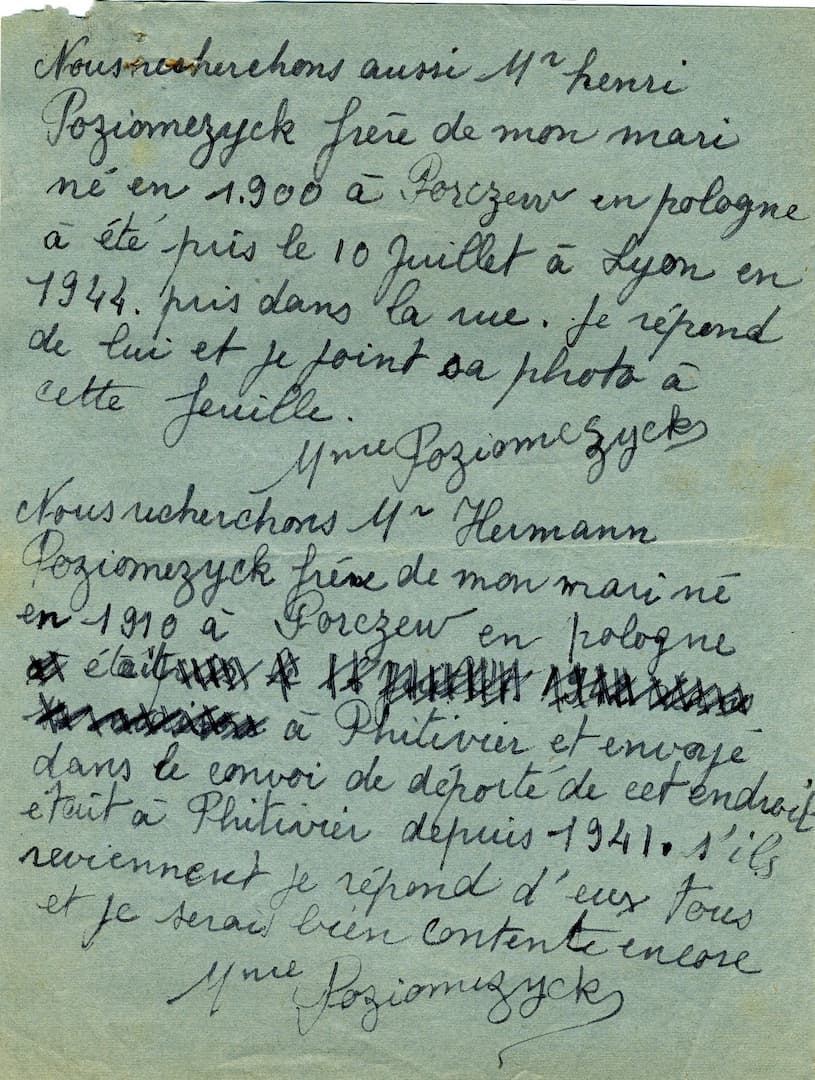

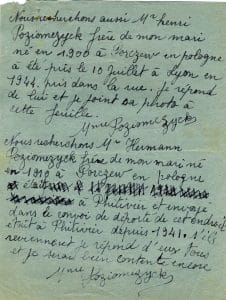

Papillons de recherche de déportés disparus.

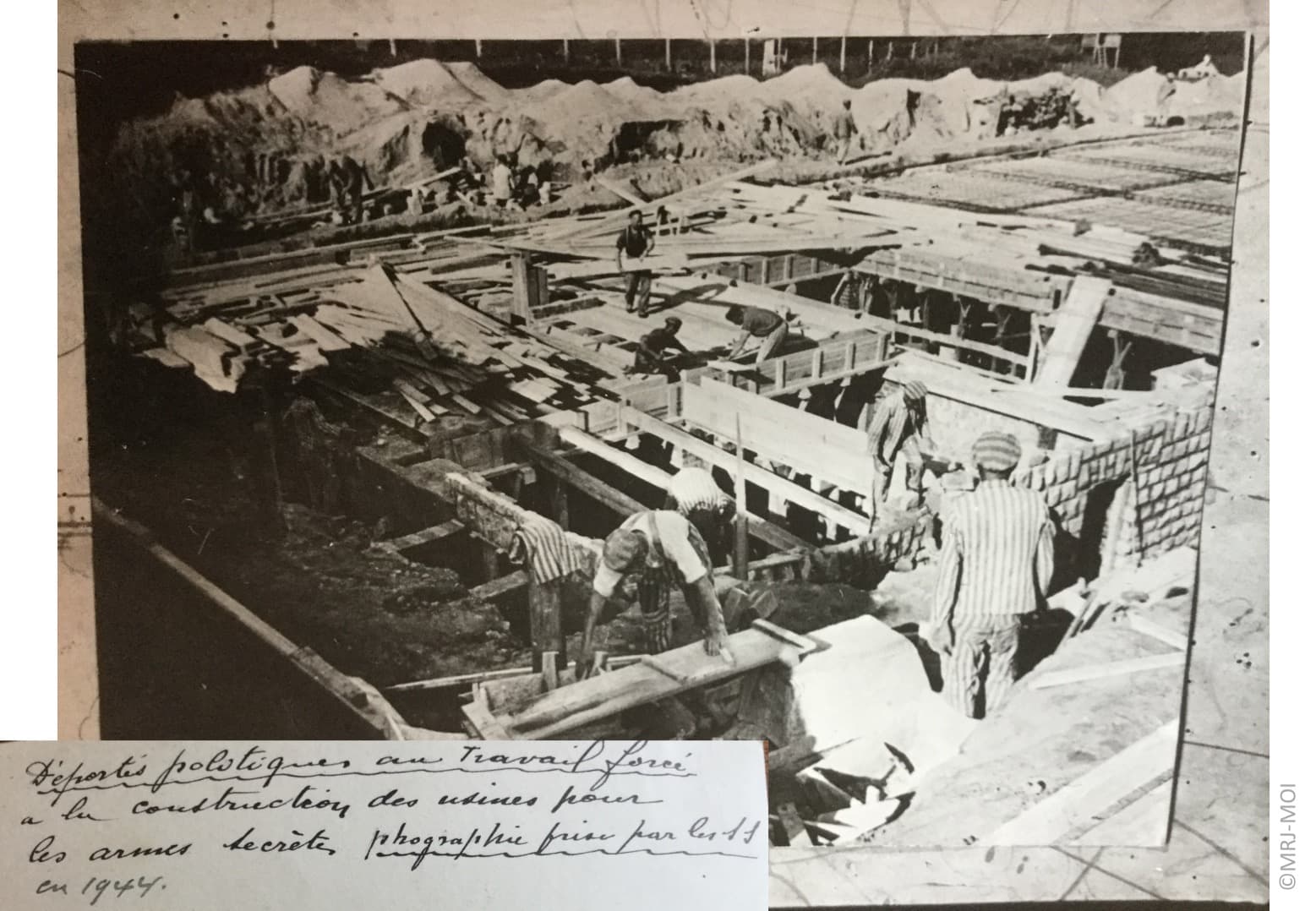

Photo, volée aux SS par Pierre Provost lors de la Libération du camp de Buchenwald, grâce à l’insurrection des déportés et à l’arrivée des Américains (11 avril 1945).

Printemps 1945, à l’Hôtel Lutetia, survivants des camps consultant une liste des déportés recherchés par leurs familles.

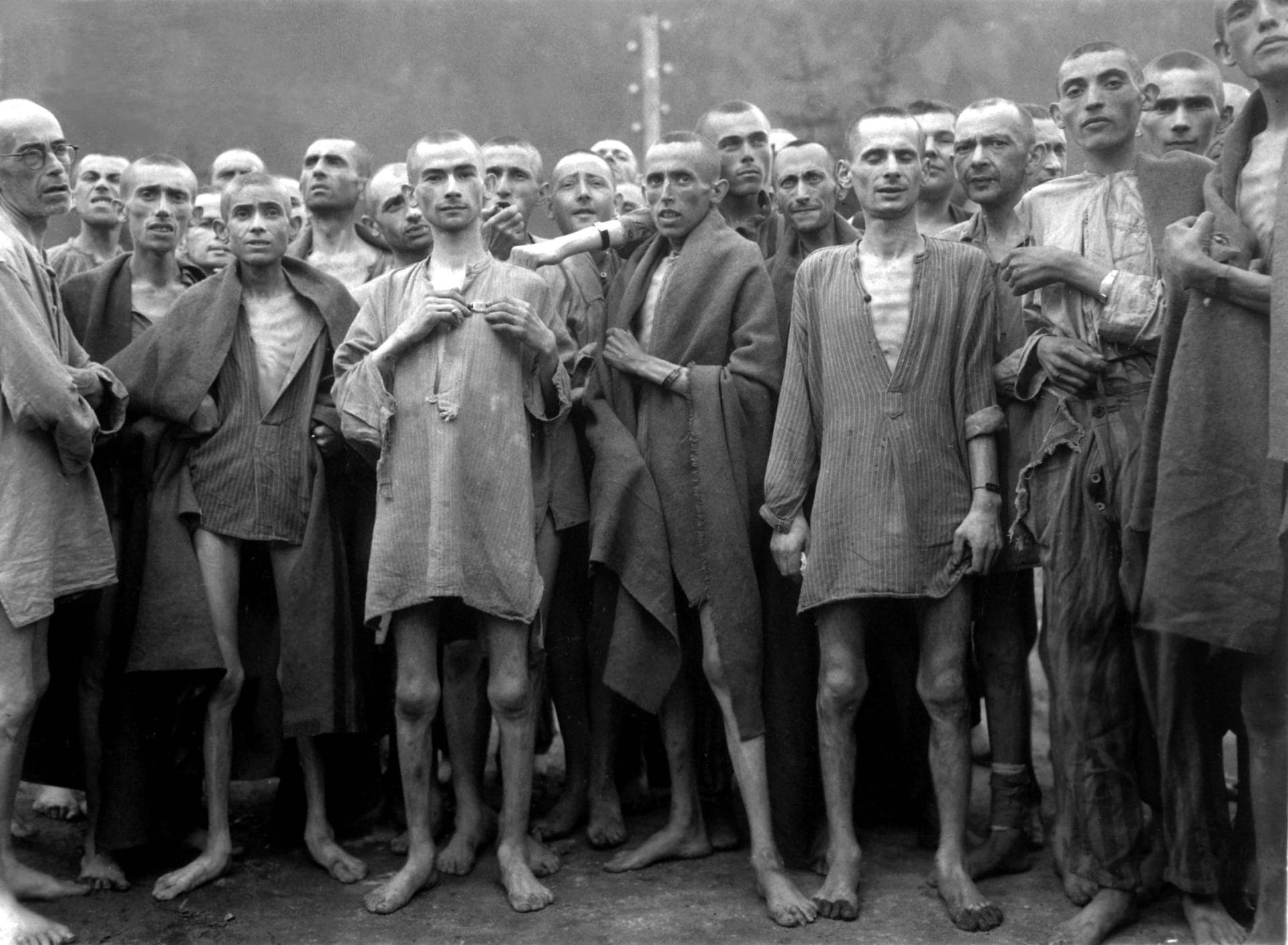

Prisonniers affamés du camp de concentration d’Ebensee en Autriche (7 mai 1945), au lendemain de la libération du camp.

Soldats soviétiques brandissant le drapeau soviétique sur le Reichstag à Berlin le 2 mai 1945.

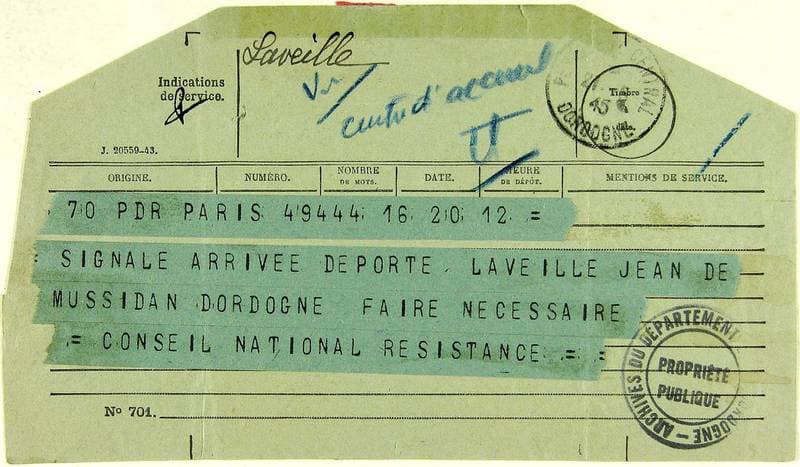

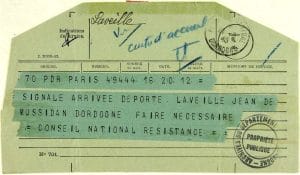

Télégramme du 21 mai 1945 annonçant le retour à Mussidan en Dordogne du déporté Jean Laveille.

Une vue de la « marche de la mort » depuis le camp de Dachau en avril 1945. Des civils allemands ont secrètement photographié plusieurs « marches de la mort ».