Les Juifs engagés dans la section juive de la M.O.I. ont disposé d’organisations particulièrement solides comme « Solidarité » ou l’UJRE qui ont structuré politiquement, techniquement et logistiquement leur combat contre le nazisme et ses collaborateurs. En raison de la clandestinité de leur lutte, le nombre des résistants n’est pas connu précisément.

Ces Juifs immigrés ont mené, dès la déclaration de la guerre et, en particulier à partir de septembre 1940, une action efficace : aide aux illégaux et aux familles les plus éprouvées, diffusion de tracts, de journaux clandestins et protection des enfants juifs. Ils ont appelé la population française à réagir et, tout au long du conflit, se sont engagés dans des actions de Résistance.

La Résistance juive n’est pas uniquement représentée par la M.O.I.. D’autres mouvements juifs ont montré leur détermination : les Éclaireurs Israélites de France (EIF) et le groupe de la rue Amelot (dit Comité Amelot, ont combattu les forces ennemies et caché des enfants juifs, de même que l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE).

Plusieurs réseaux très actifs (Garel, André, Marcel…) et la Women’s International Zionist Organization (WIZO), ont également organisé le sauvetage d’enfants.

Les FTP-M.O.I., forces combattantes créées par le Parti communiste français (PCF) en 1941, et mises en place en 1942, se sont manifestées, à l’instar de « Solidarité », très tôt. La lutte armée a commencé par des actions isolées symboliques avant l’organisation d’une véritable guérilla urbaine ou de maquis. Les attaques directes contre les objectifs militaires ont été nombreuses : déraillements de trains ennemis transportant du matériel de guerre, lieux de commandement occupés par les Allemands incendiés, dépôts d’armes détruits, hôtels réquisitionnés par l’armée assaillis…

Ces femmes et ces hommes étaient mus, par un idéal de justice et de liberté, par leur amour pour la République française, mais aussi par leur détermination à lutter contre le fascisme et le nazisme.

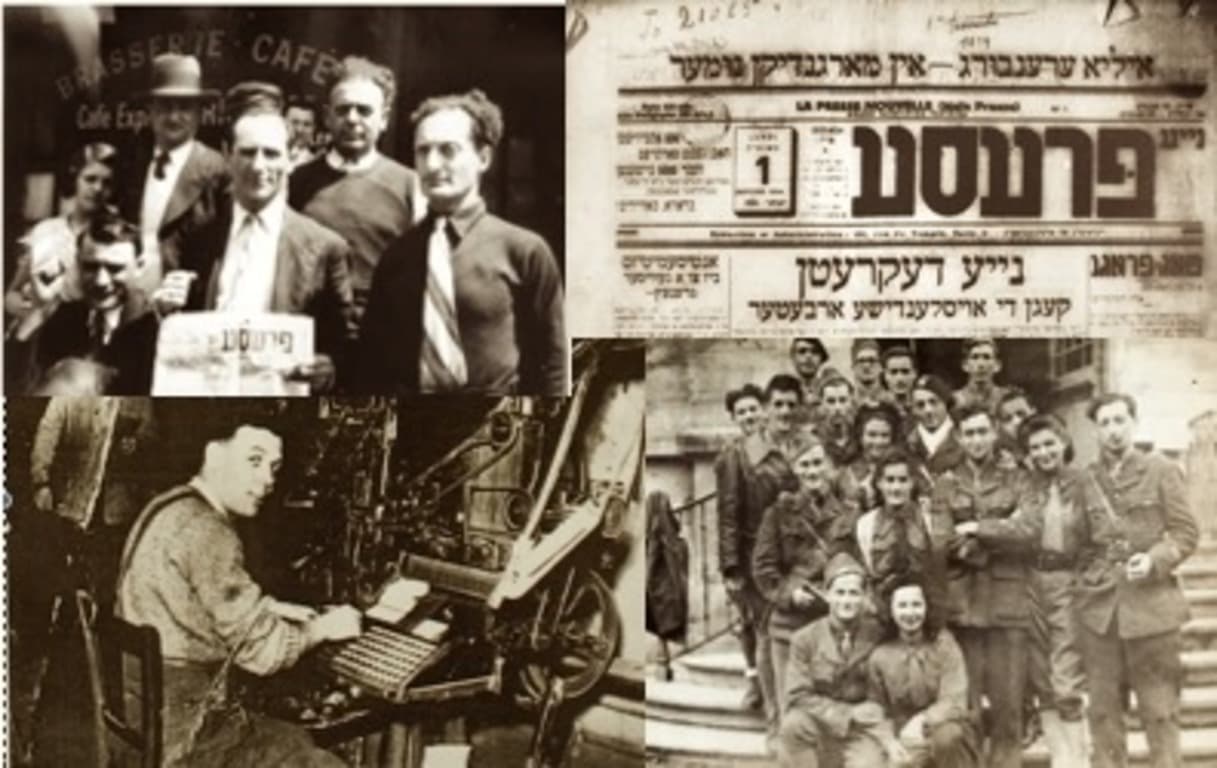

À Montreuil, des militants progressistes manifestent avec un exemplaire de la Naïe Presse (1936). En haut à droite un exemplaire du journal. En bas : des combattants FTP-M.O.I. de Lyon en 1944 et un linotypiste du journal.

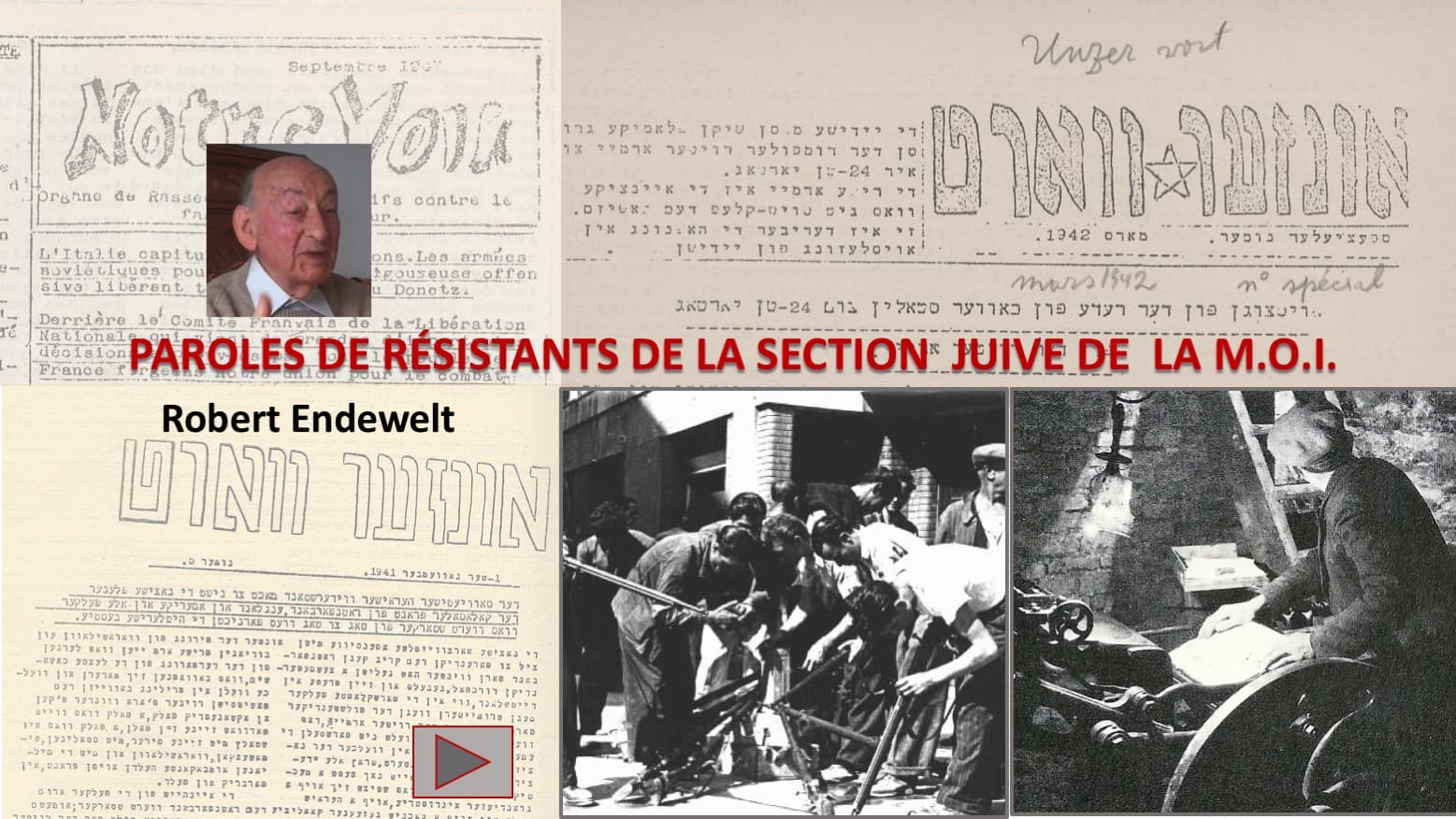

Robert Endewelt évoque le nécessaire travail de mémoire et définit la Résistance comme l’action des hommes face à une situation jugée irréversible.