La présence juive en France remonte à l’époque gallo-romaine.

Les persécutions à l’encontre des Juifs y commencent dès le début du Moyen Âge. Au 20ème siècle, parmi les Français juifs, dits « israélites », certains se sont détachés progressivement du judaïsme, choisissant l’assimilation ; parfois ils maintiennent une pratique religieuse plus ou moins régulière.

Si des Juifs arrivent d’Orient (de Turquie, de Grèce et de Bulgarie) dans les années 1920, puis d’Allemagne et d’Autriche pour échapper au nazisme dans les années 1930, la plupart ont fui l’Europe de l’Est. Originaires de pays à l’Histoire mouvementée, ils ont quitté la Pologne, la Russie, mais aussi la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Leur présence, en Europe orientale, remonte au Moyen Âge.

Les Juifs ont émigré en France, dès la fin du 19ème siècle, à la suite de pogroms, et surtout dans les années 1920 et 1930, chassés de leurs lieux de naissance par l’antisémitisme, par la misère et par la répression politique. Parmi eux, figurent aussi des étudiants objets de discrimination à l’Université. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France a besoin d’une importante main-d’œuvre. Ces immigrés demeurent imprégnés de leur culture d’origine mais souvent détachés des pratiques religieuses.

La langue yiddish est l’élément fondamental et unificateur de cette culture juive d’Europe de l’Est. Ces pays constituaient ce qu’on a appelé le « yiddishland », un monde, aujourd’hui anéanti, de près de 8 à 9 millions de personnes.

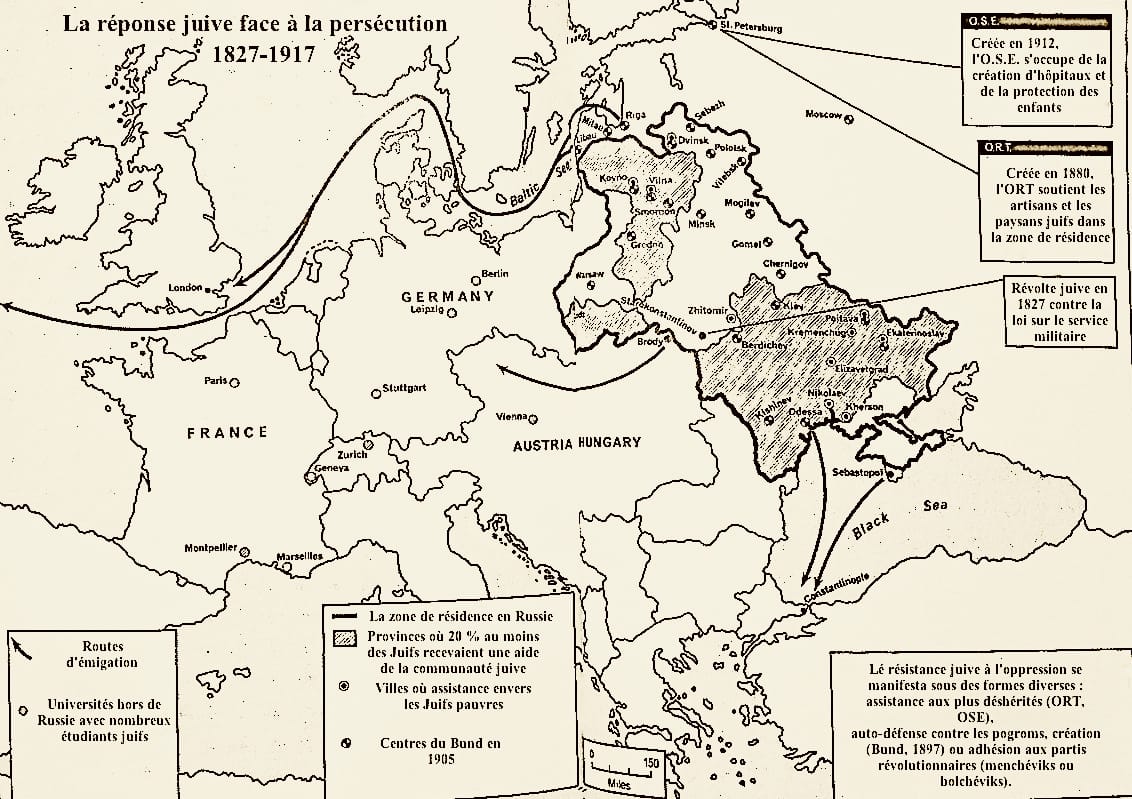

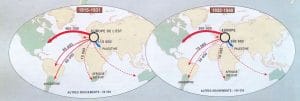

L’émigration des Juifs avant 1914 : frontières des États en 1890.

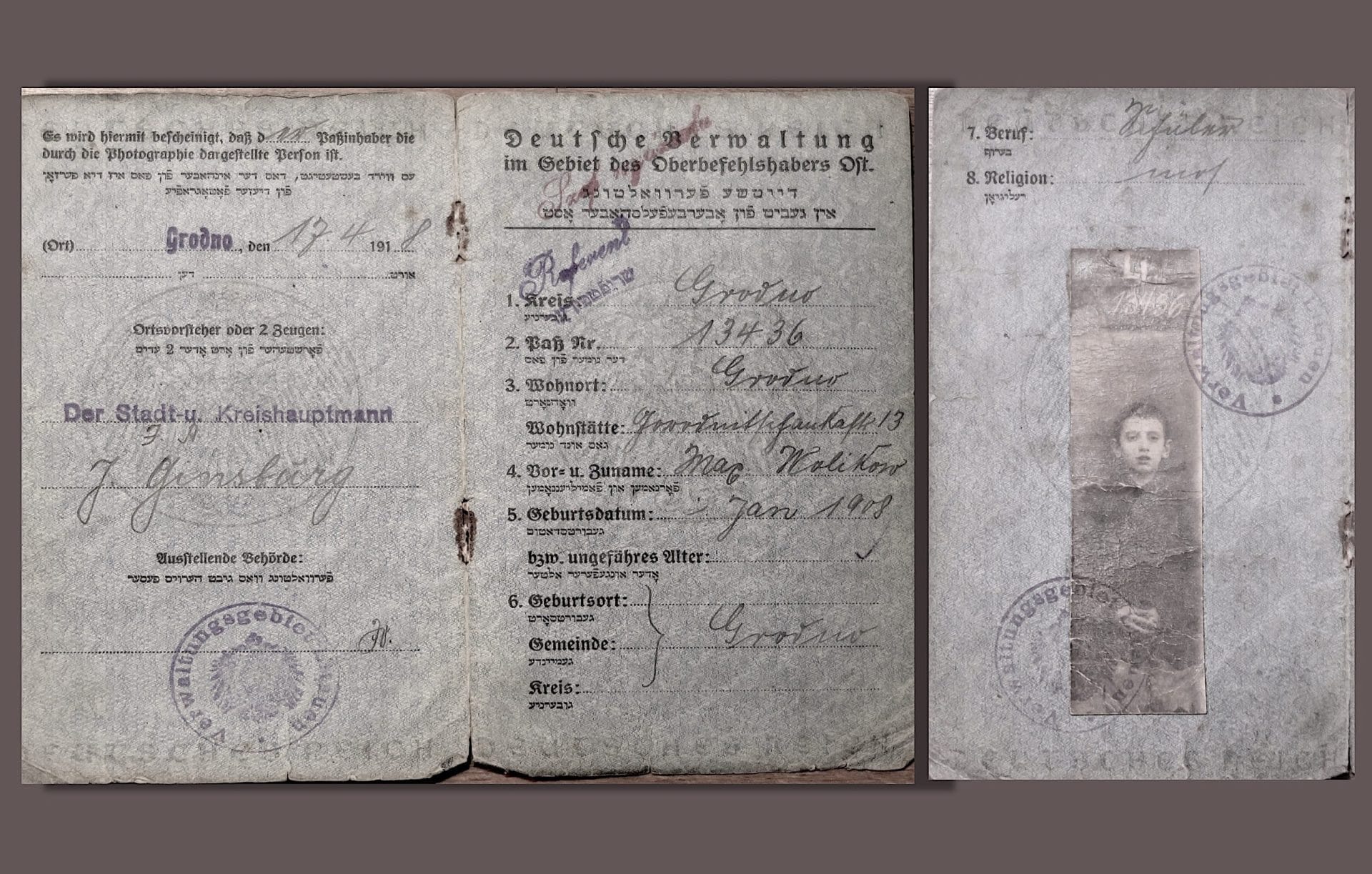

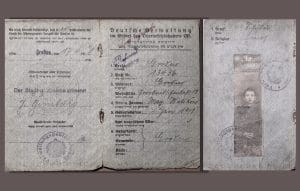

Carte d’identité (en allemand et yiddish) émise par l’administration militaire allemande de la région de Grodno (actuelle Biélorussie), le 18 avril 1918. (recto-verso )

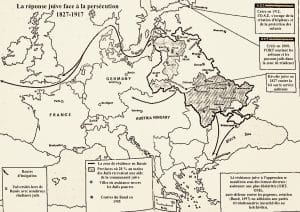

Zone de résidence obligatoire des Juifs dans l’Empire russe (1791-1917).

Être Juif

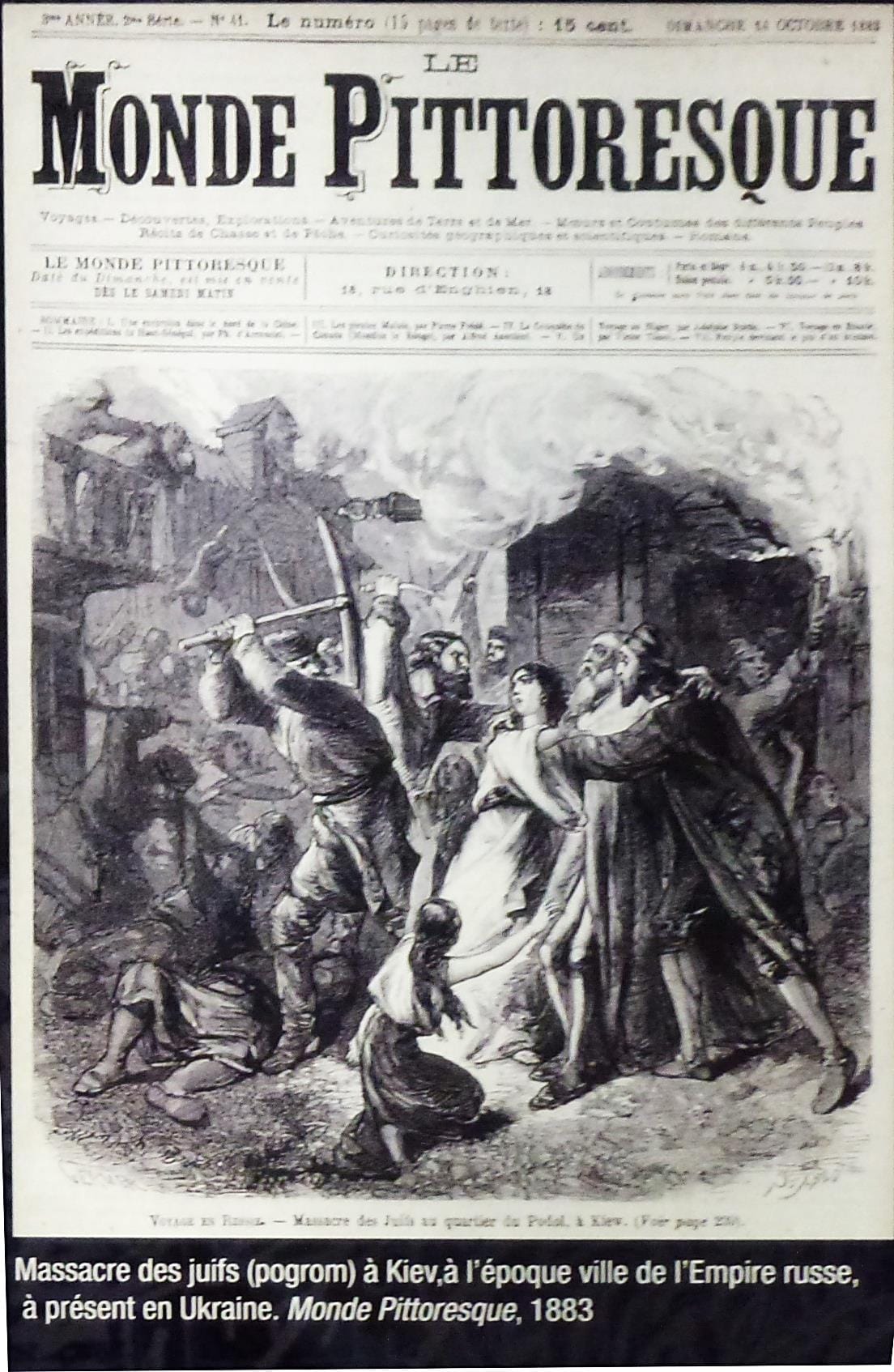

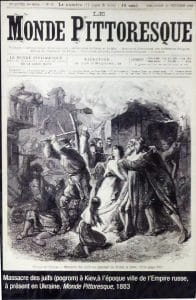

Le Monde Pittoresque du 12 octobre 1883 illustre le pogrom de Kiev du 26 avril 1881.

Maison juive dévastée pendant le pogrom de Kichinev (Chisinau), en Bessarabie, actuelle Moldavie, les 6 et 7 avril 1903.

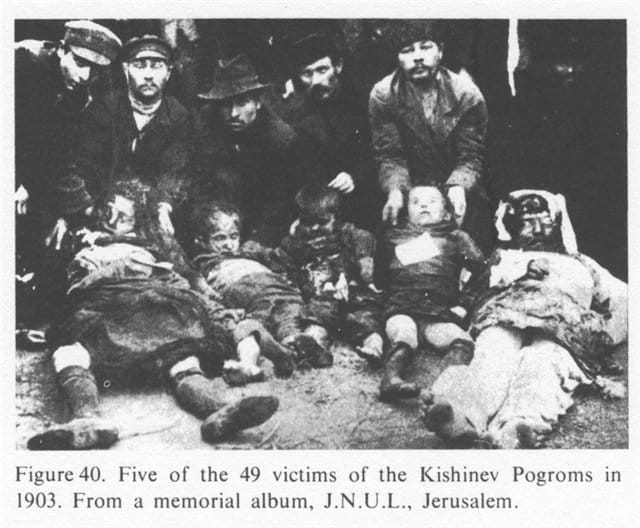

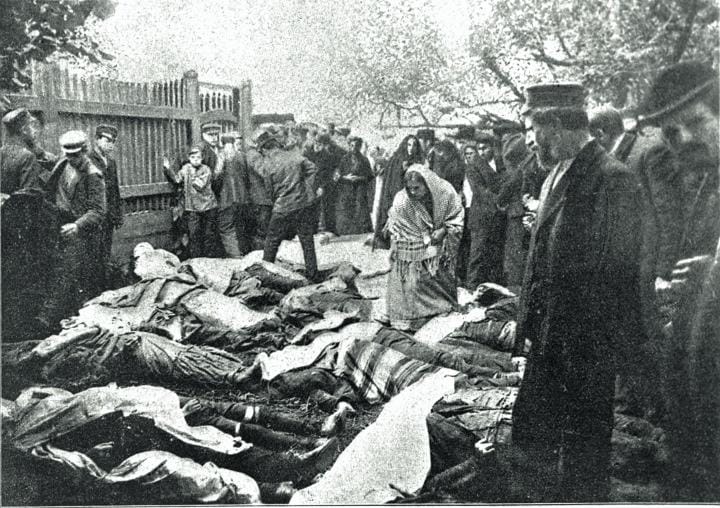

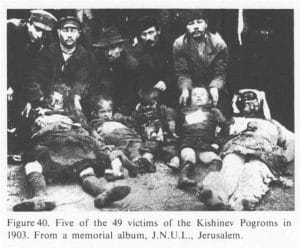

Cinq des 49 victimes du pogrom de Kichinev (Chisinau), en Bessarabie, actuelle Moldavie, en 1903.

Lithographie après le premier pogrom de Kichinev (1903) : Le Président des États-Unis Theodore Roosevelt au tsar Nicolas II de Russie : « Arrêtez votre cruelle oppression des Juifs ».

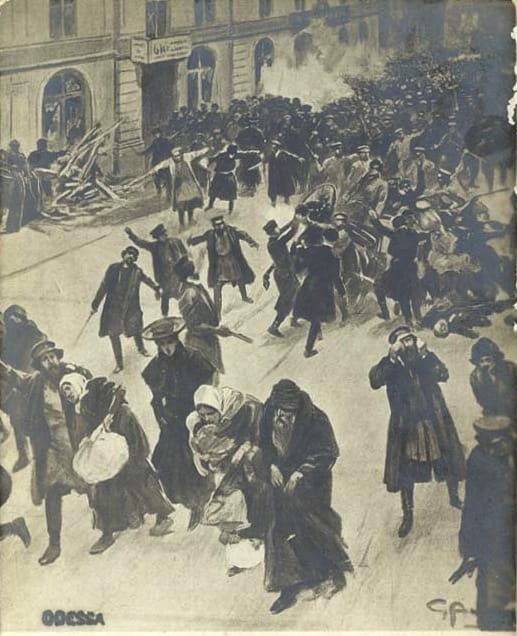

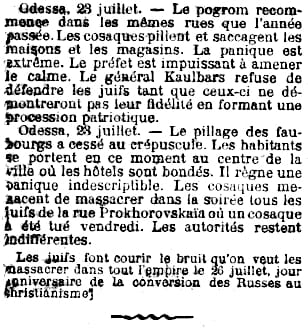

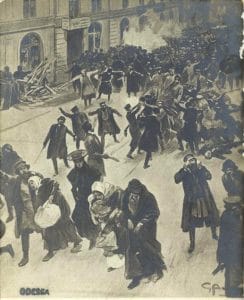

Évocation du pogrom d’Odessa (18 au 21 octobre 1905) en Russie, le plus meurtrier dans l’histoire de cette ville. Des Russes, des Ukrainiens et des Grecs massacrent plus de 400 Juifs.

À Vilna (Vilnius) avant 1920. Sur la pancarte du haut, en yiddish : « Kiosque à journaux » et dessous en gros caractères : Le Monde Juif.

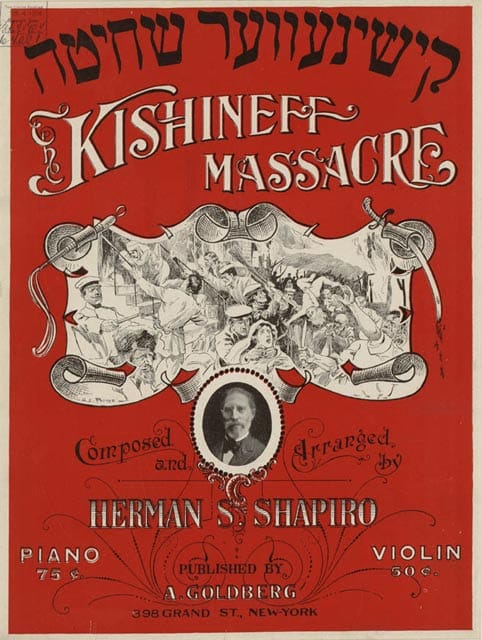

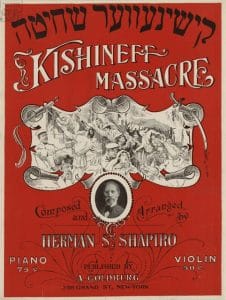

Partition du chant composé en 1904 par Herman Schapiro de New York sur le thème du pogrom de Kichinev (6 et 7 avril 1903).

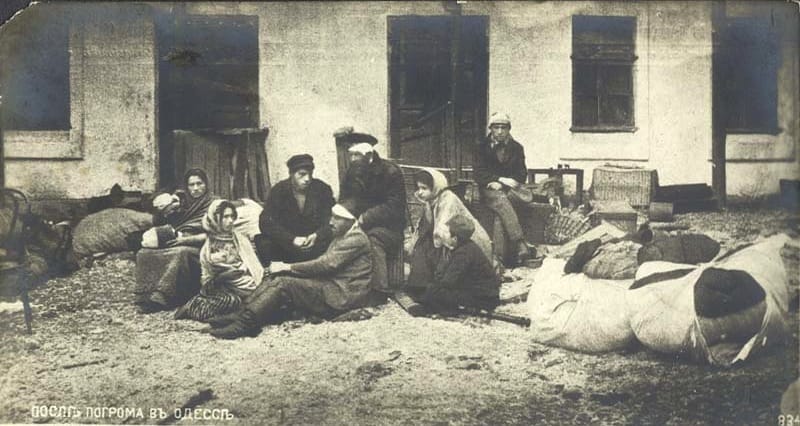

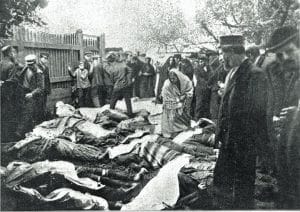

Photographie : « Après le pogrom d’Odessa » (18 au 21 octobre 1905), en Russie.

Les cadavres des victimes du pogrom de Bialystok en 1906 dans la cour de l’hôpital juif (Pologne sous occupation russe, aujourd’hui en Biélorussie).

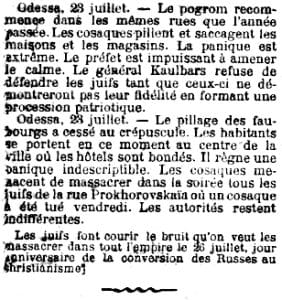

La Croix, 24 juillet 1906.

Enfants victimes d’un pogrom commis par les Ukrainiens nationalistes de Symon Petlioura en 1919.

Menahem Beilis avant son procès entre des policiers tsaristes : il est accusé d’avoir commis un « crime rituel ». Son procès en 1913, suscite l’indignation contre la politique antisémite de l’Empire russe.

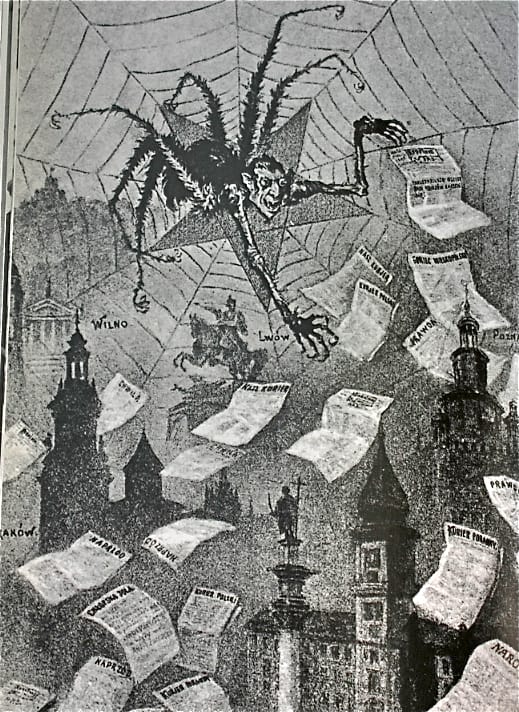

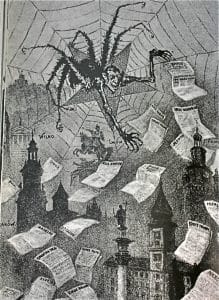

Affiche antisémite polonaise dénonçant la presse yiddish et la Pravda bolchévique.

Antisémitisme

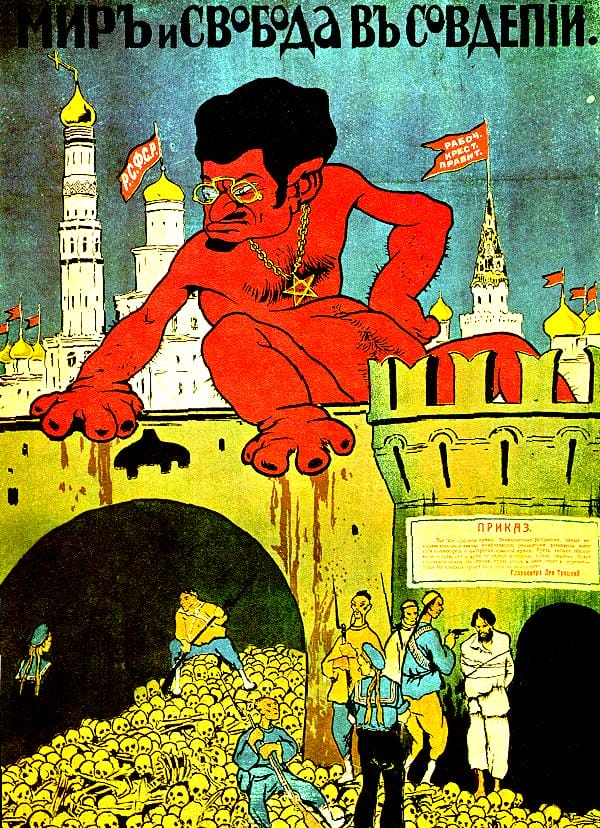

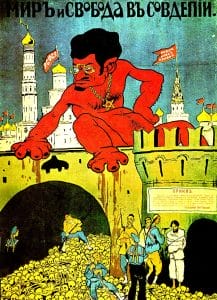

Propagande antisémite des armées blanches en 1919 dénonçant en la personne de Léon Trotsky le judéo-bolchevisme.

Jeunesse laïque et progressiste aux environs de Wilno, 29 mai 1931 .

Étudiants juifs marxisants de Wilno, 1931.

Israélites en France

Groupe d’éclaireurs de l’Hashomer Hatzaïr (« Le jeune garde »), mouvement de jeunesse sioniste de gauche (créé en 1913), à Grodno (Biélorussie) en 1920.

Discrimination à l’université

Sholem Asch, écrivain et journaliste (1880-1957) de langue yiddish né en Pologne.

Assimilation des Juifs en France

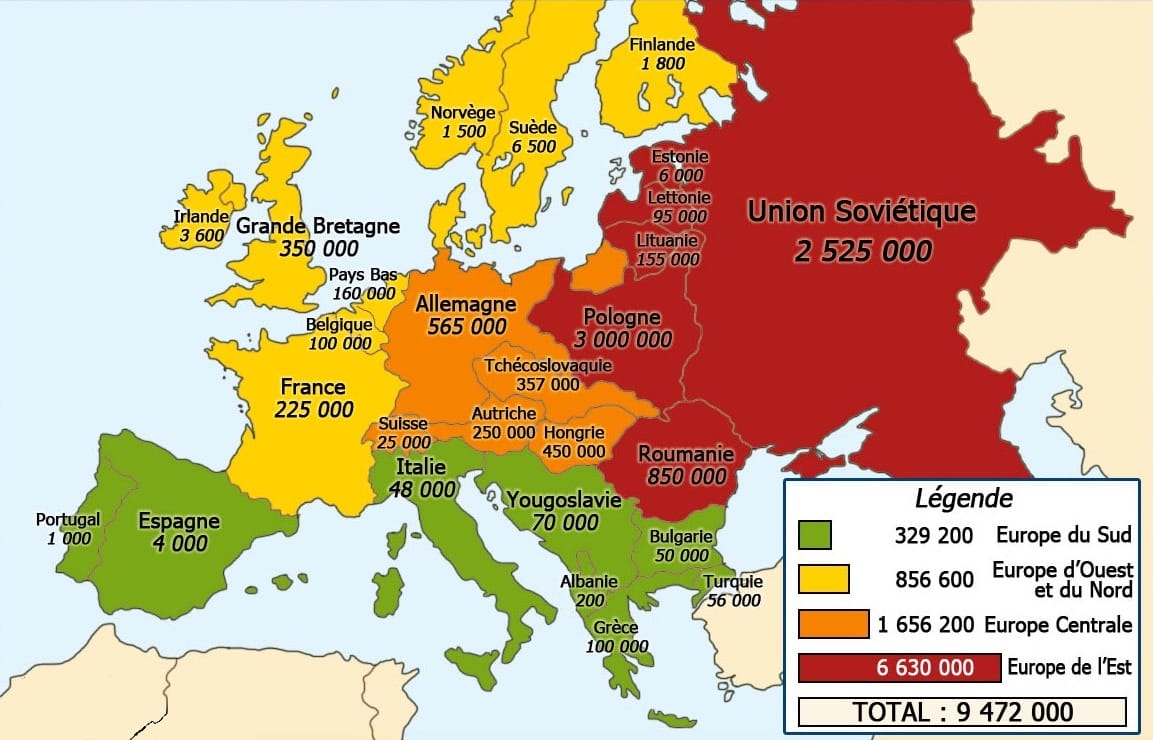

Carte de la répartition des Juifs en Europe en 1933.

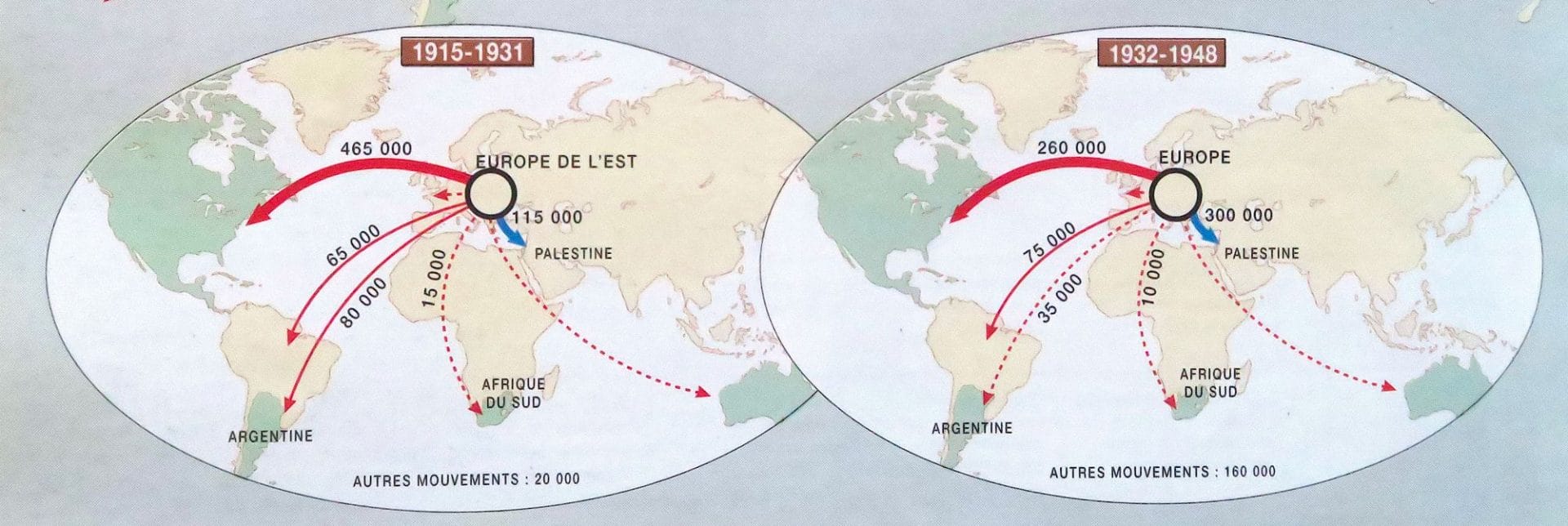

Carte de l’émigration juive entre 1915 et 1939.

Synagogue en bois, édifiée au XVIIIe siècle et détruite par les nazis. Jeziory (Ozery) près de Grodno en Biélorussie.

Bouchers juifs sur le marché de Lowicz (Pologne), en 1915.

Judaïsme

Des pays à l’histoire mouvementée

Les réponses des Juifs de Russie face à la persécution.

Yiddish

Quartier juif de Lwów en Pologne, avant les fêtes de Pâques 1931 (actuellement Ukraine).

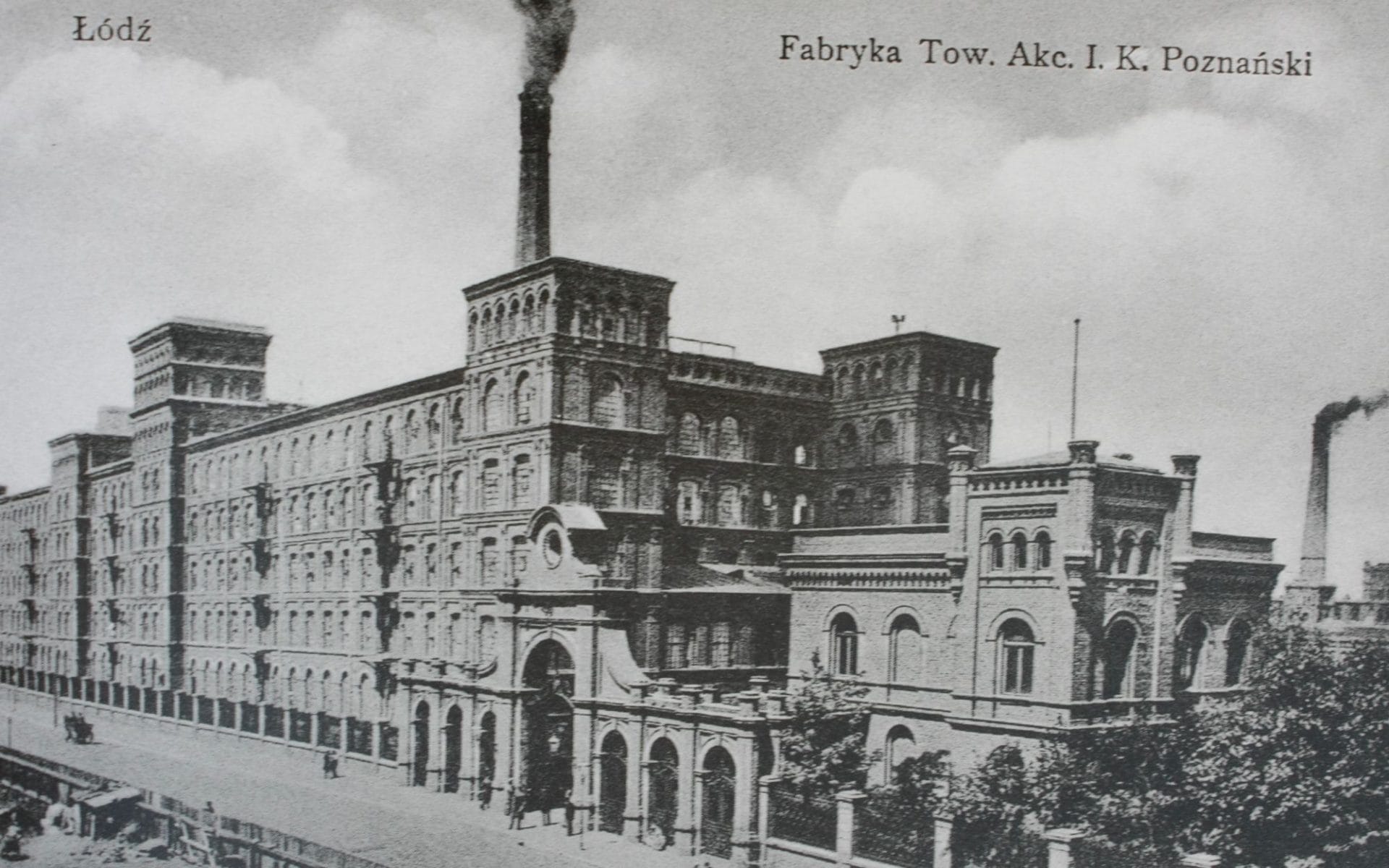

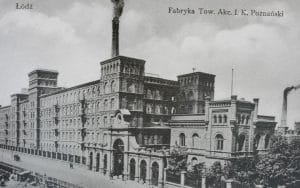

Łódź (Lodz) Pologne, alors en Russie, le « Manchester polonais » : les usines textiles d’Izrael Kalmanowicz Poznański, rue Ogrodowa.