Devant l’accumulation des menaces hitlériennes, l’URSS et l’Internationale communiste ont infléchi leur ligne. Dès avril 1941, le conflit n’est plus présenté comme une guerre impérialiste qui renvoyait dos à dos la France et la Grande-Bretagne face à leur ennemie commune l’Allemagne nazie.

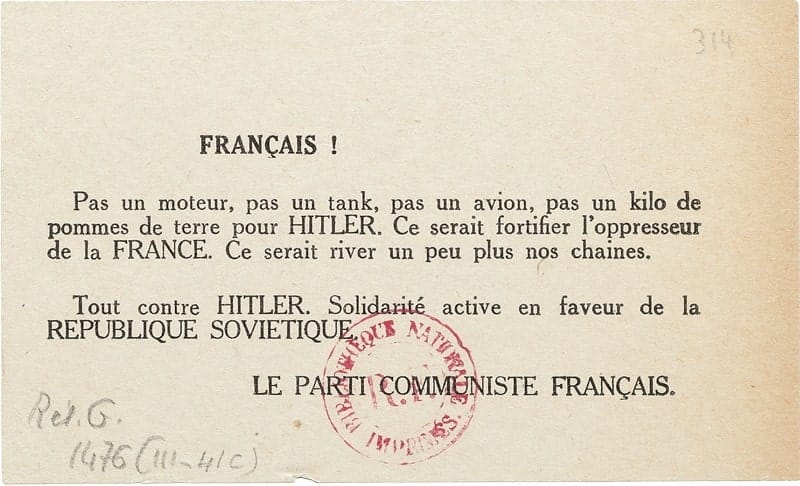

En France, après l’invasion de l’URSS par l’Allemagne, les communistes renouent avec la lutte frontale contre le fascisme. Ils ont privilégié, au départ, la lutte anti-pétainiste mais, désormais, ils dénoncent de plus en plus nettement le fascisme nazi.

L’économie française est livrée à l’occupant par Vichy. Le pays, soumis aux difficultés de ravitaillement, se montre de plus en plus critique à l’égard du gouvernement.

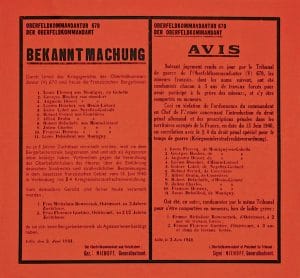

En juin 1941, les Allemands arrêtent, avec le concours de la police française, les « agitateurs communistes » : 1300 personnes environ sont envoyées dans les camps d’internement.

Les communistes affirment progressivement leur priorité : la Résistance armée.

Nombre de Juifs immigrés ont été parmi les premiers à intégrer les groupes de l’Organisation spéciale (OS) du Parti, créés en octobre 1940. Les combattants de l’OS se livrent à des actions d’attaque et de sabotage périlleuses (notamment sur des installations ferroviaires) contre les troupes d’occupation.

Le 1er juillet, un train allemand de marchandises déraille à Noisy-le-Grand après l’action de résistants juifs de l’OS.

D’autres Juifs, membres de la Jeunesse communiste, s’impliquent très vite dans les Bataillons de la Jeunesse créés en juillet-août 1941 après la rupture du pacte de non agression germano-soviétique.

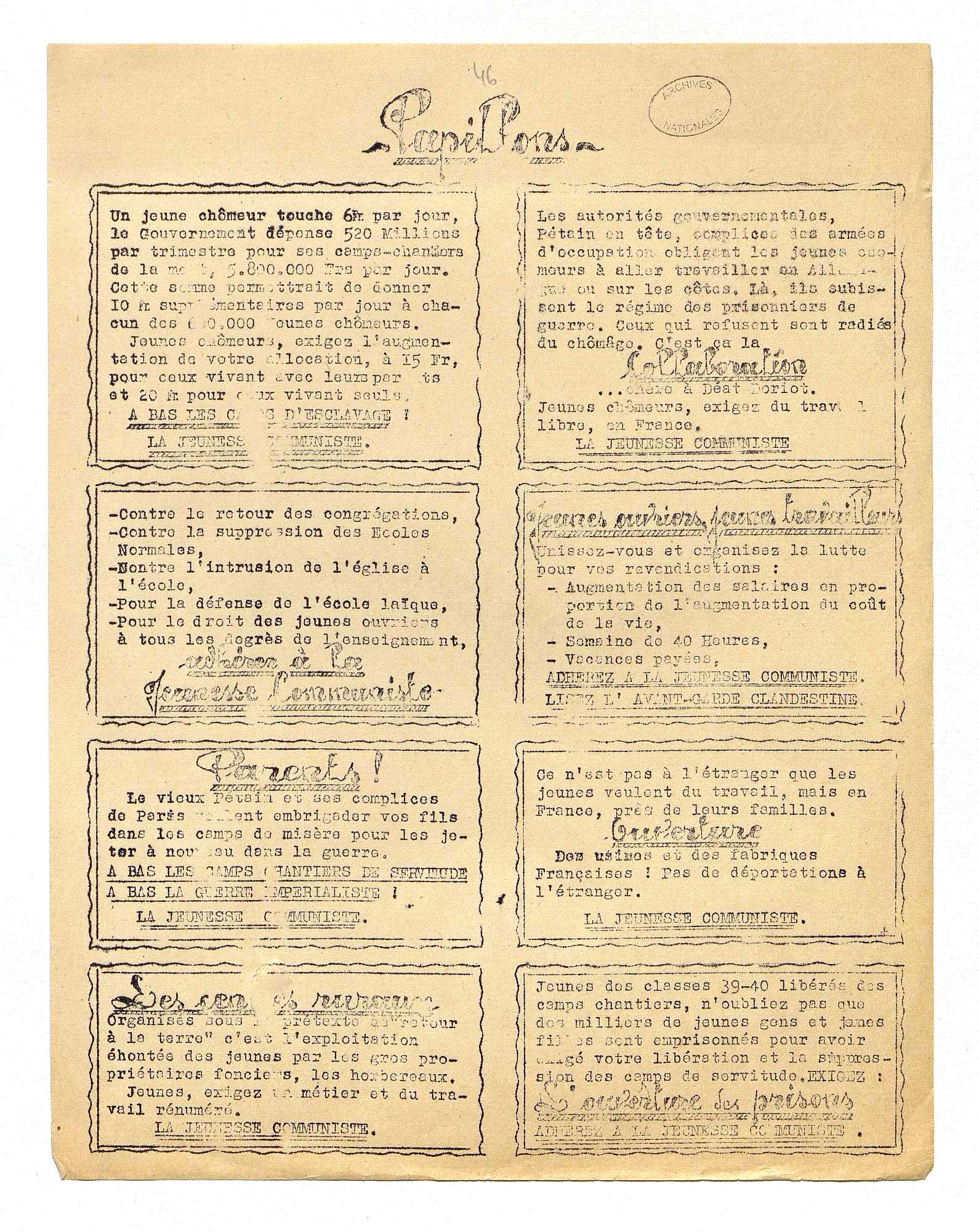

Des actions, de Résistance civile, dangereuses elles aussi, accompagnent le sabotage et la lutte armée : inscriptions à la craie sur les murs, hostiles à Vichy et aux occupants, fourniture de planques ou de faux papiers, collecte d’argent, distribution de journaux ou de tracts.

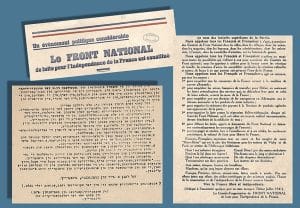

Les tracts remplissent plusieurs fonctions : témoigner de l’existence et de l’opiniâtreté de la Résistance, informer, recruter, former de nouveaux combattants et maintenir la combativité.

L’information officielle est aux mains de l’occupant et des pétainistes et les Allemands cherchent à museler toute voix opposée à la politique hitlérienne.

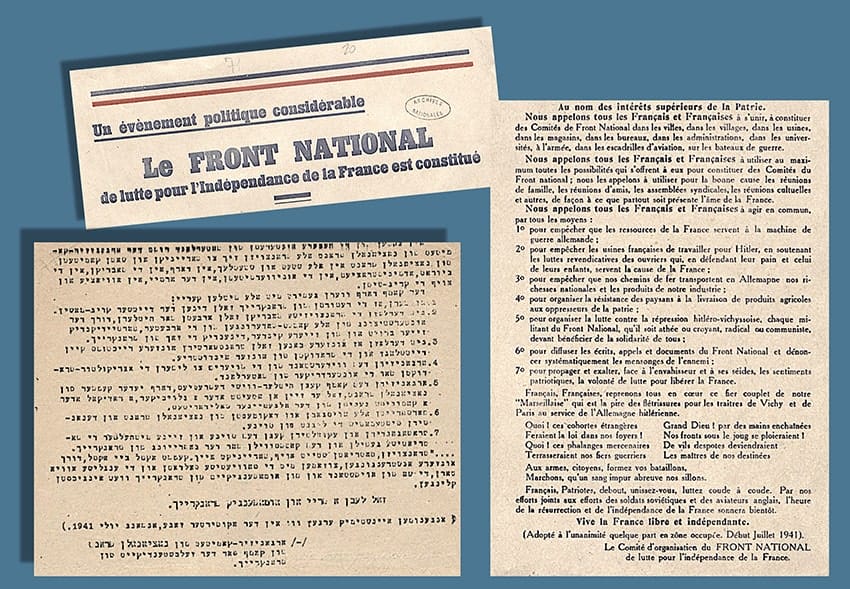

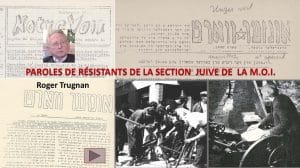

Dès lors, la presse clandestine juive se montre d’une importance vitale. Les journaux Unzer Wort et Notre Voix ou Notre Parole, n’ont jamais cessé de paraître jusqu’à la Libération.

Les consignes de sécurité qu’ils rappellent régulièrement sont parfois difficiles à respecter strictement par les jeunes militants.

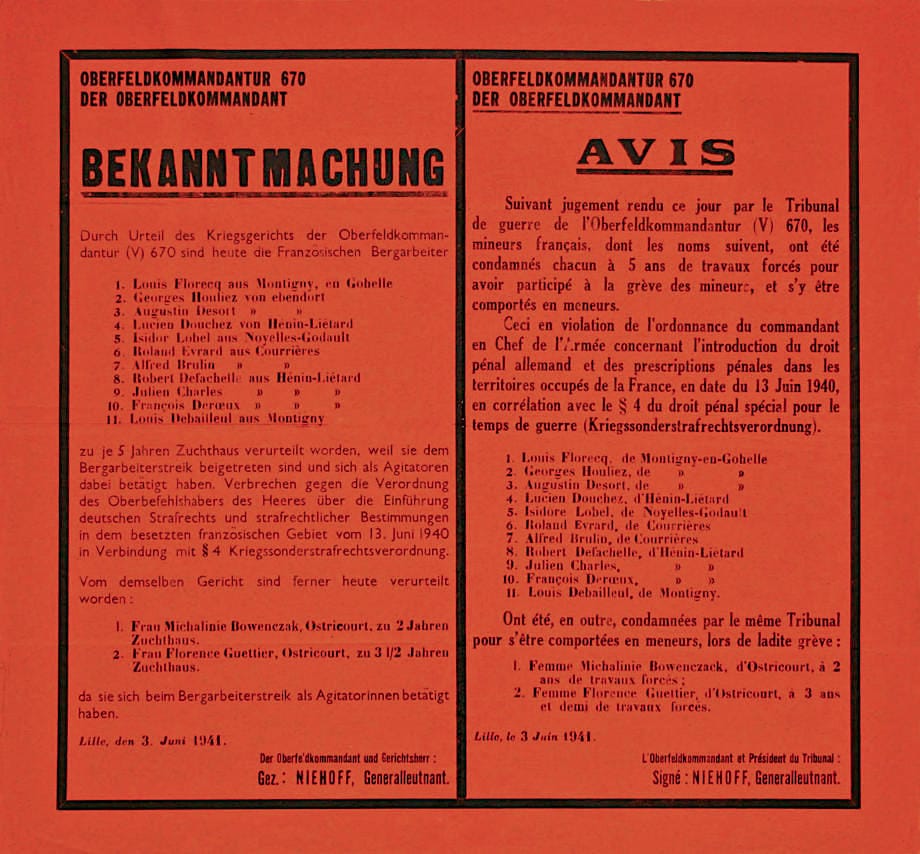

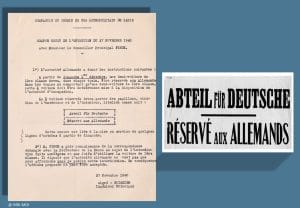

Affiche allemande annonçant les premières condamnations pour faits de grève, signée du général Niehoff, le 3 juin 1941.

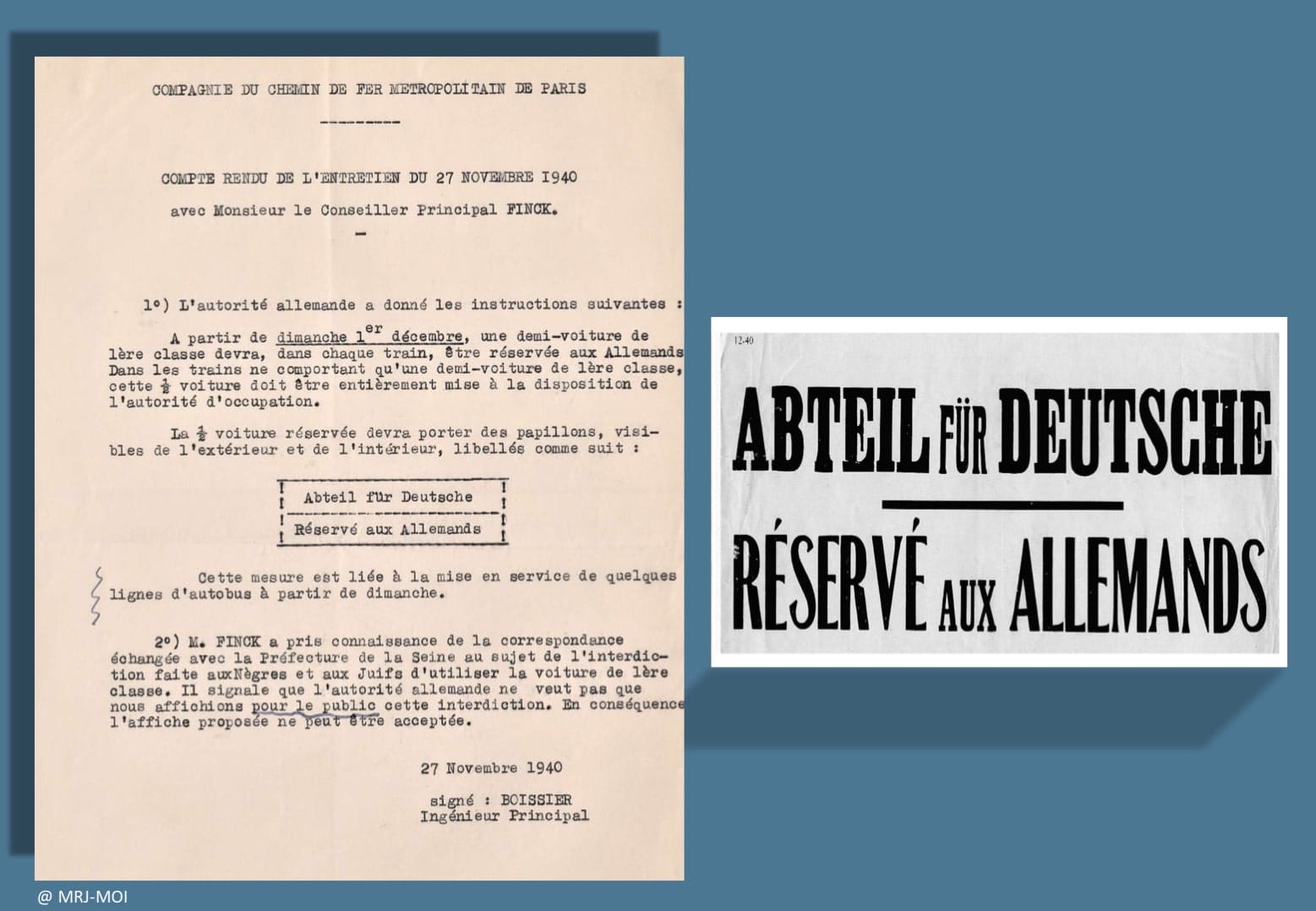

Affichette « réservé aux Allemands » à apposer sur les wagons de première classe du métro à partir du 27 oct. 1940.

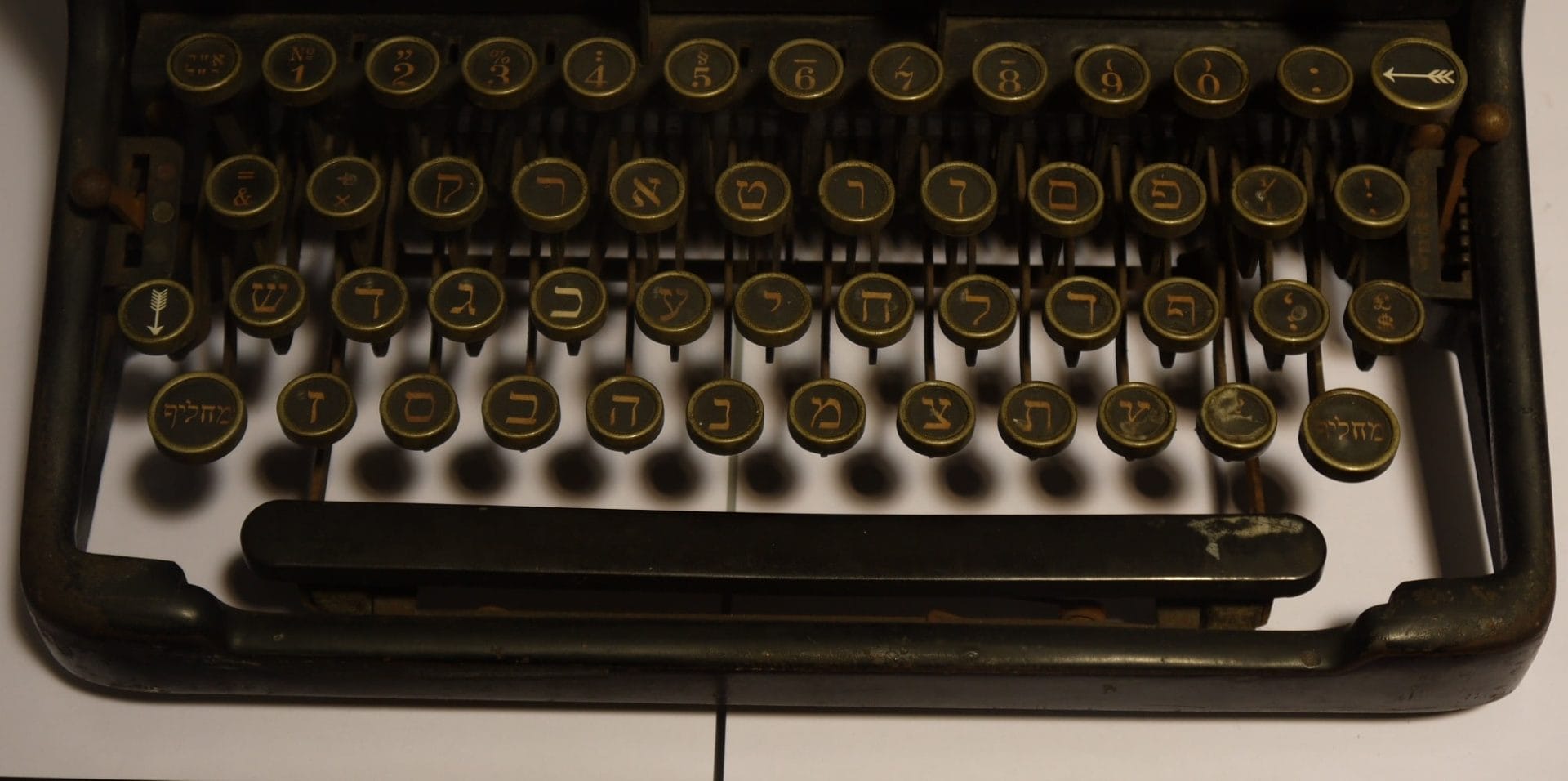

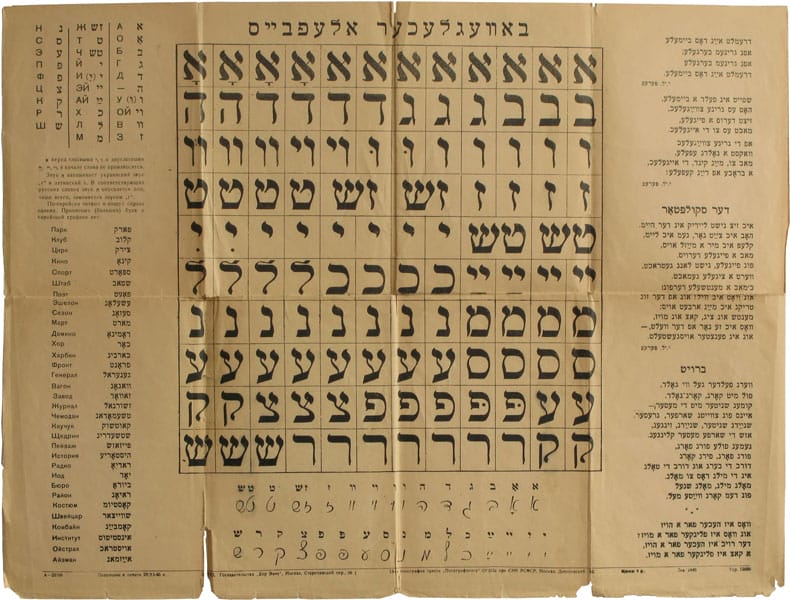

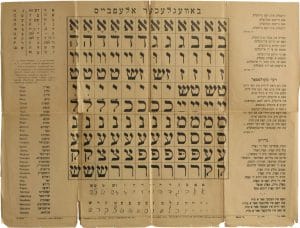

Alphabet yiddish (composé de caractères hébraïques).

Bataillons de la Jeunesse

Clavier d’une machine à écrire avec caractères hébraïques, utilisé pour les textes en yiddish.

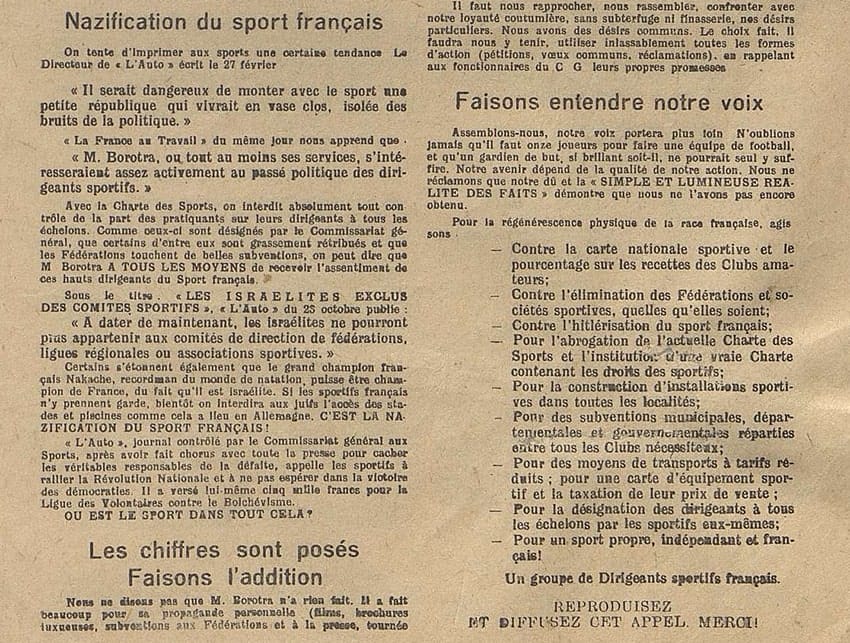

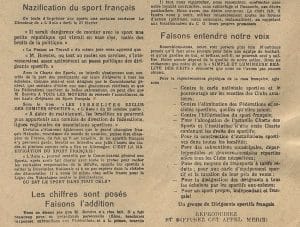

Des dirigeants sportifs dénoncent dans un tract la nazification du sport en France (1941).

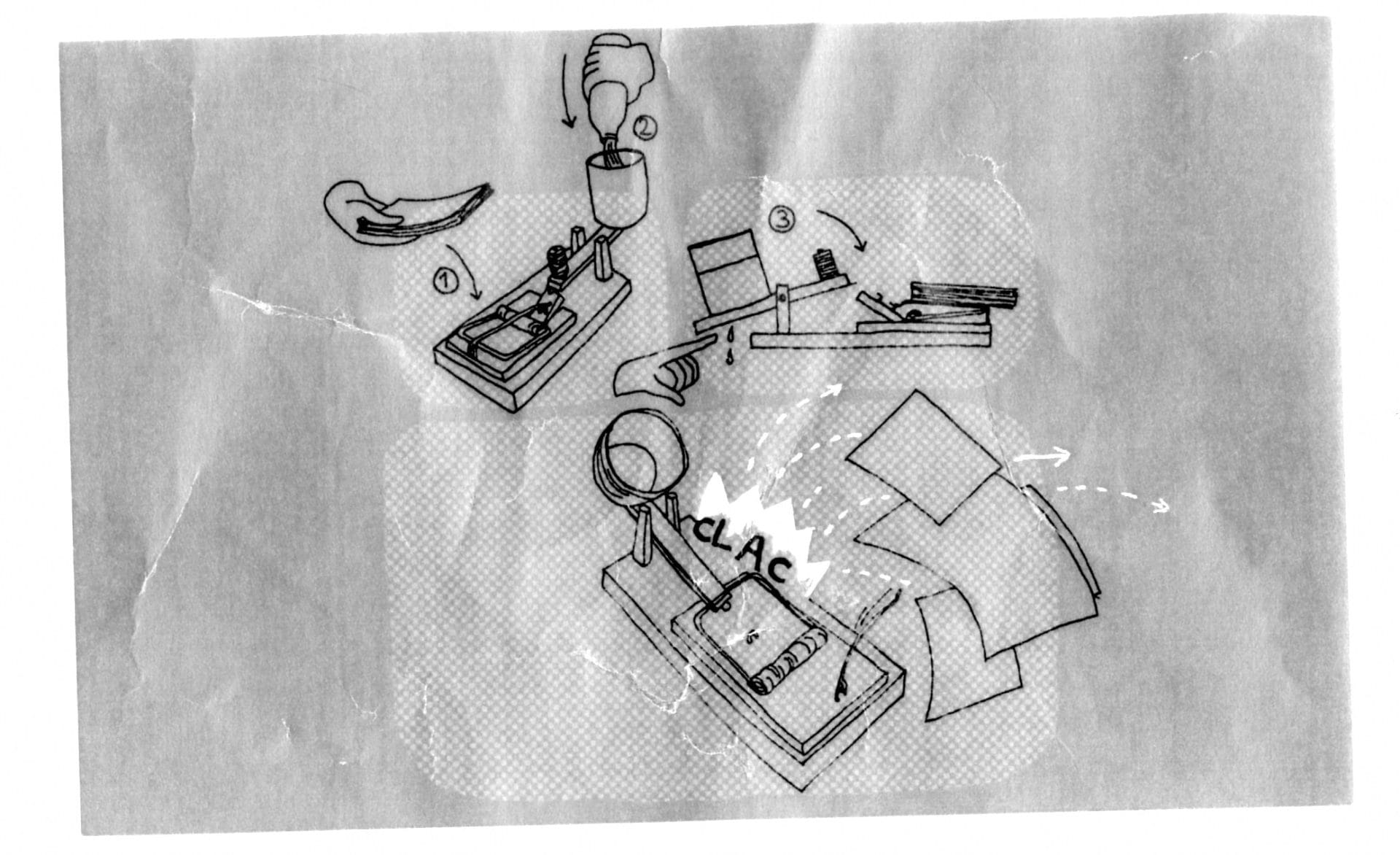

Dispositif utilisé par les résistants communistes pour la projection retardée de tracts : l’eau de la boîte s’écoule, le piège à souris se détend et expédie les tracts.

Distribution et lancer de tracts contre l’occupant : une activité dangereuse, selon Roger Trugnan.

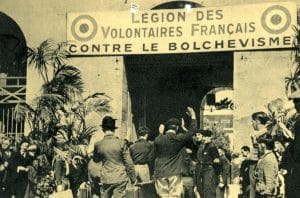

Entrée de la caserne Borgnis-Desbordes à Versailles, centre de tri pour les volontaires désireux de s’engager à la LVF et de porter l’uniforme allemand.

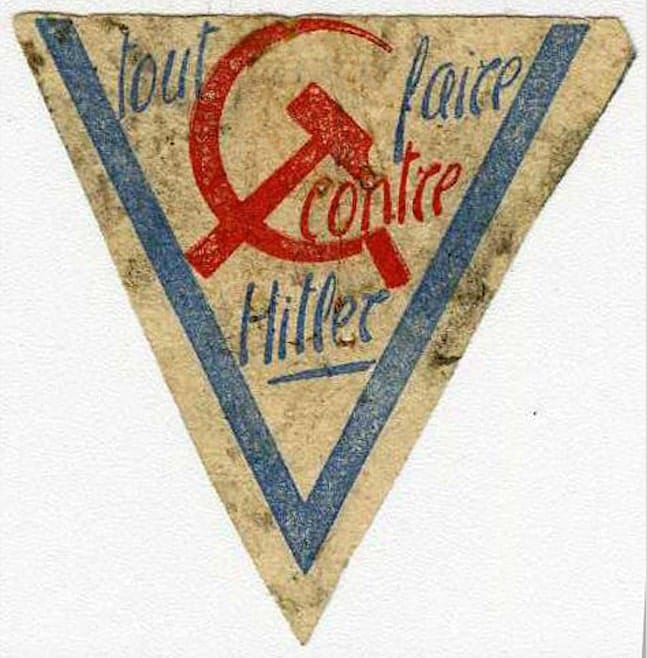

Fanion communiste (Nord-Pas-de-Calais, printemps 1941).

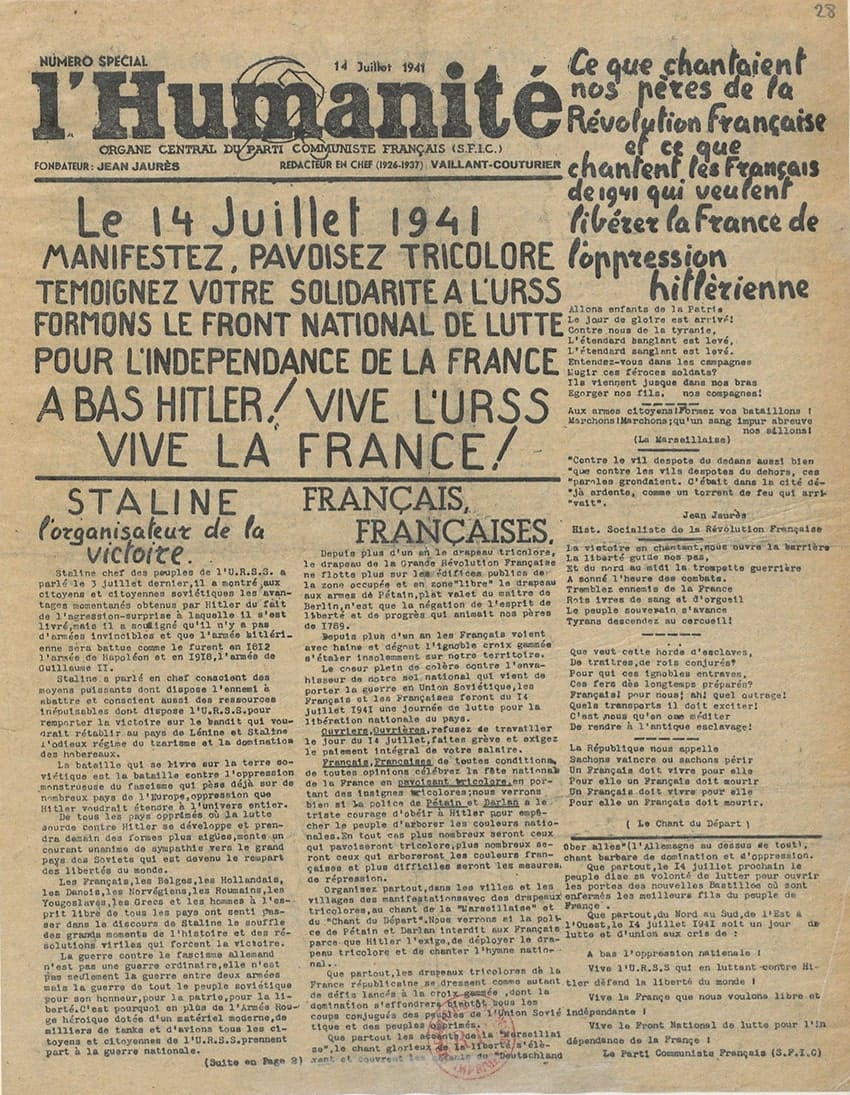

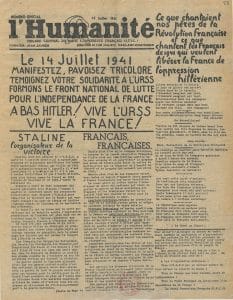

Le 14 juillet 1941, L’Humanité clandestine appelle à manifester et à exprimer sa solidarité avec l’URSS.

Mode d’emploi du dispositif de projection de tracts.

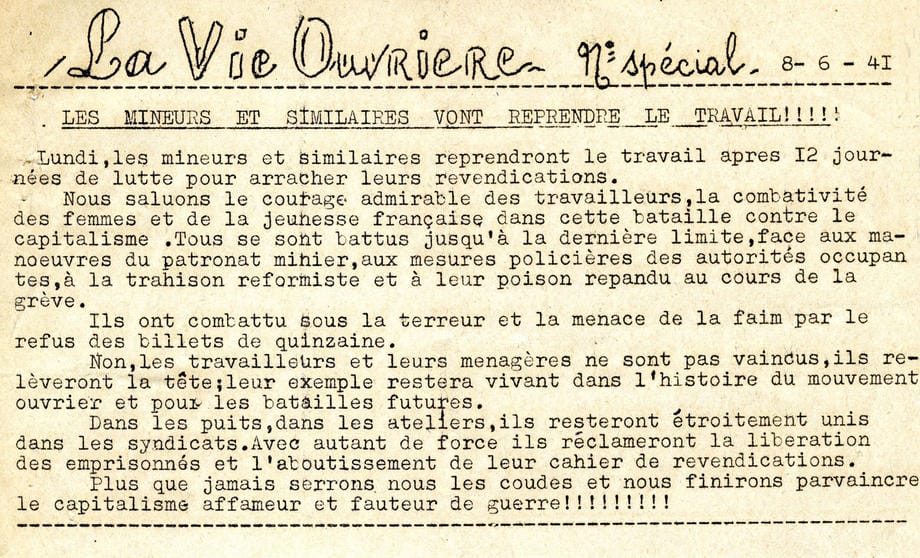

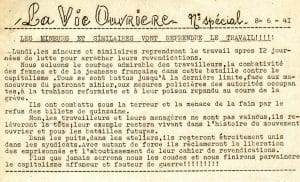

Numéro spécial de La Vie Ouvrière (CGT) clandestine du 8 juin 1941 saluant la lutte des mineurs.

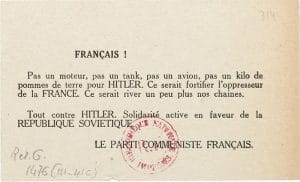

Papillon fabriqué par le Parti communiste, début 1941.

Papillons clandestins des Jeunesses communistes (printemps 1941).

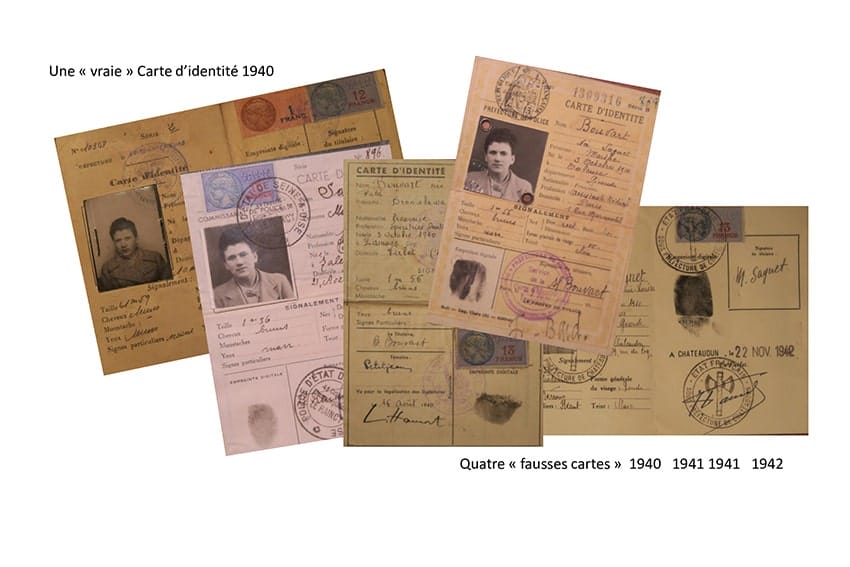

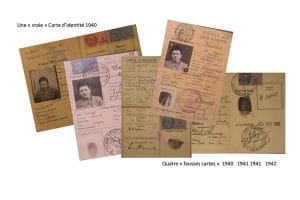

Quatre fausses cartes d’identité pour la même personne (1940 à 1942).

Résistance armée

Résistance civile

Résolution en yiddish et en français pour la constitution du Front national de lutte pour l’indépendance de la France . Juillet 1941