Le 2 février 1943, après d’âpres combats, les soviétiques écrasent les troupes d’Hitler à Stalingrad.

La bataille de Stalingrad modifie totalement les contours de la guerre, le nazisme n’est plus triomphant. Cette victoire marque le début de la retraite de l’armée allemande en Europe de l’Est. Pour les forces résistantes, la Libération devient envisageable.

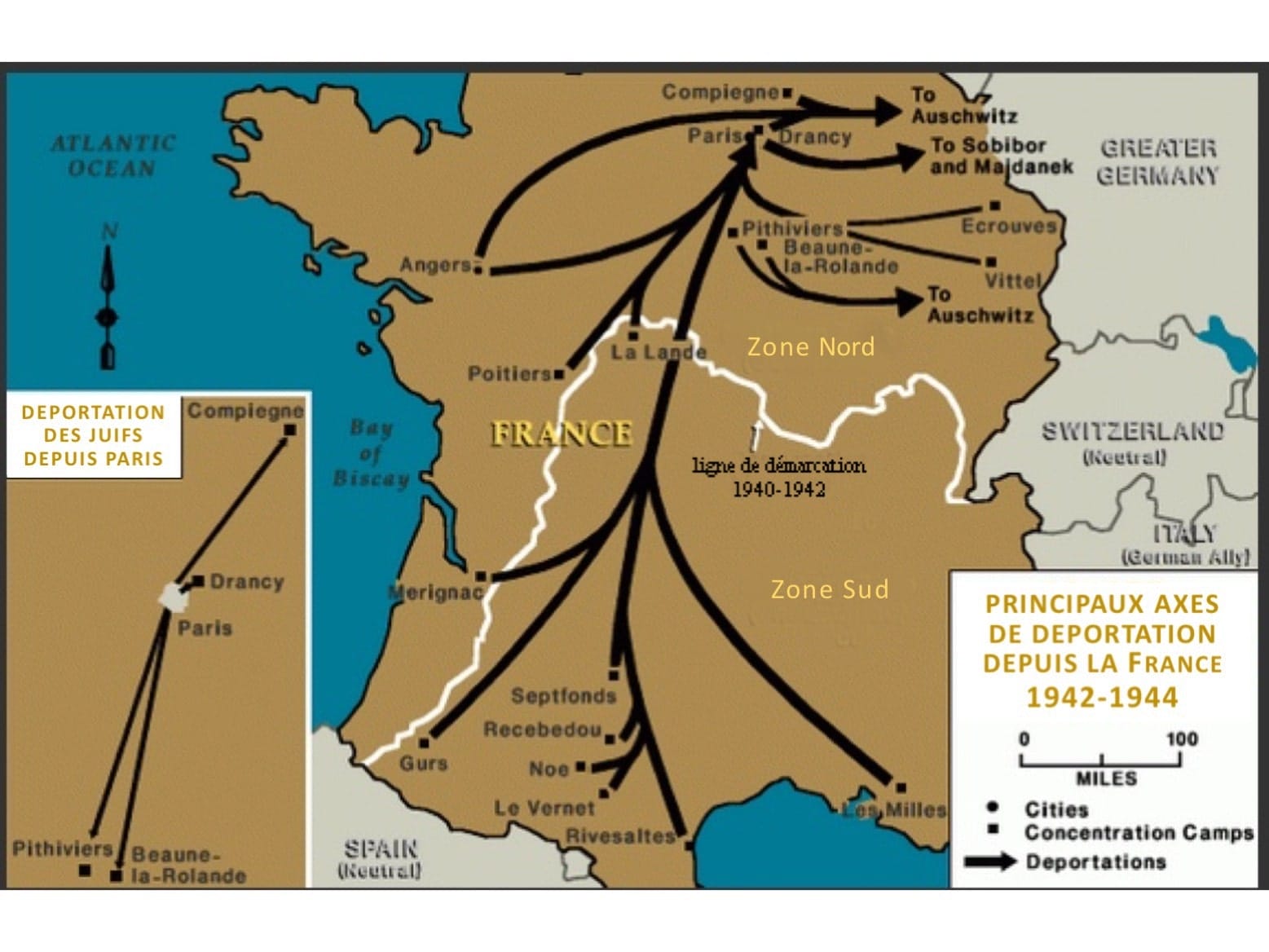

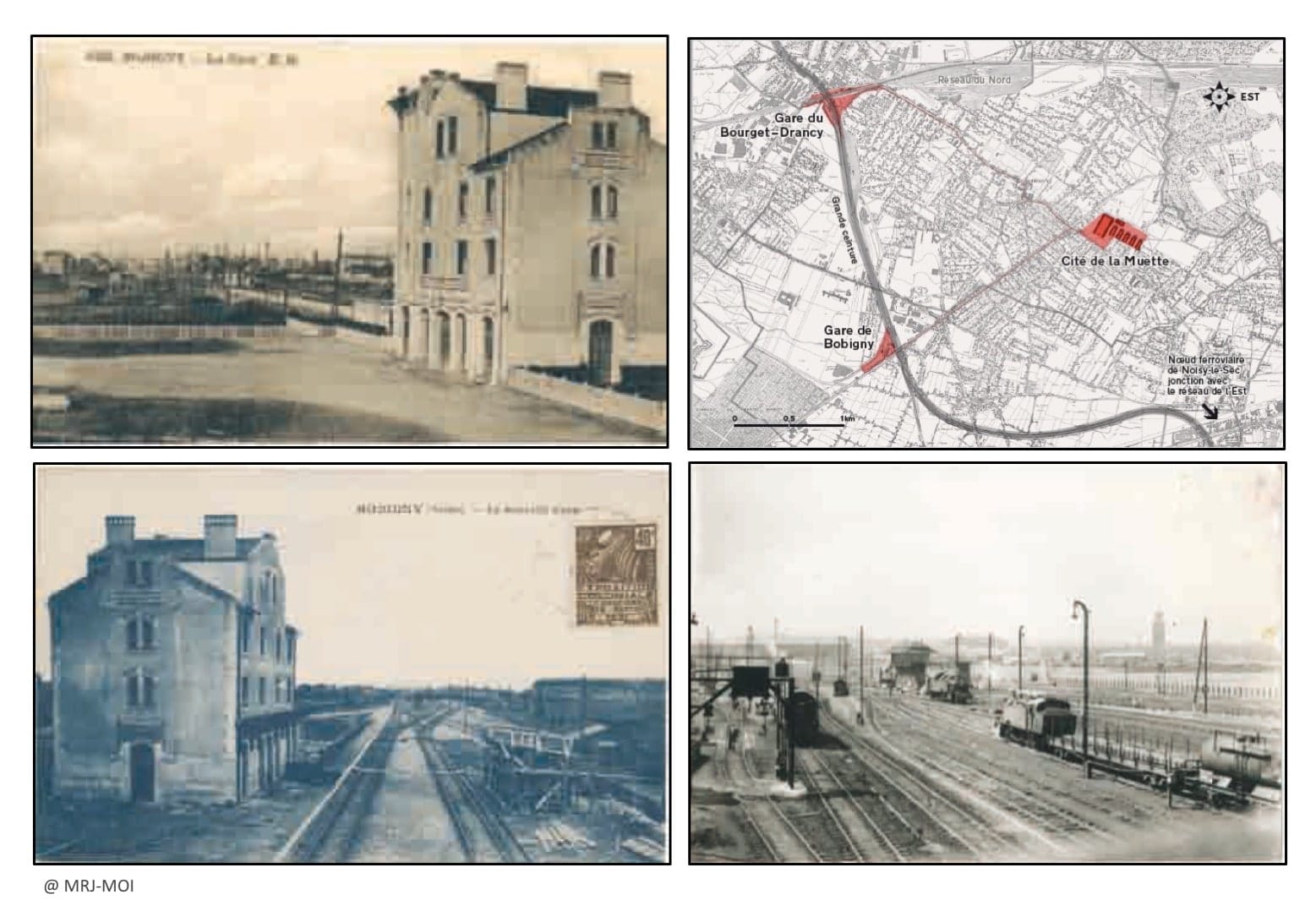

À Paris, comme partout en France, la lutte contre les occupants s’intensifie mais la répression féroce organisée par les nazis et leurs collaborateurs ne faiblit pas. En février 1943, de nombreux convois de Juifs, étrangers et français, partent de Drancy à destination du camp de la mort d’Auschwitz . Les dernières illusions des Juifs français, qui se croyaient protégés, sont définitivement dissipées.

Les autorités nazies activent le plan de liquidation finale : elles accélèrent les déportations vers les camps.

L’extermination des Juifs, dans l’Europe entière, devient, en France, une réalité pour les jeunes résistants originaires des pays de l’Est qu’ils ont quittés ou qui ont vu naître leurs parents. Beaucoup d’entre eux comprennent que leurs familles, demeurées en Pologne, en Hongrie, en Roumanie… ont été anéanties.

Défenseurs soviétiques de Stalingrad (hiver 1942-1943).

Soldats soviétiques progressant le long d’une tranchée dans les ruines de Stalingrad.

Bataille de Stalingrad

Soldats soviétiques à l’assaut dans les ruines de Stalingrad (rive droite de la Volga).

« La bataille de Stalingrad est terminée » : Le Journal du 4 février 1943 annonce la reddition de la VIe armée de von Paulus à Stalingrad le 3 février.

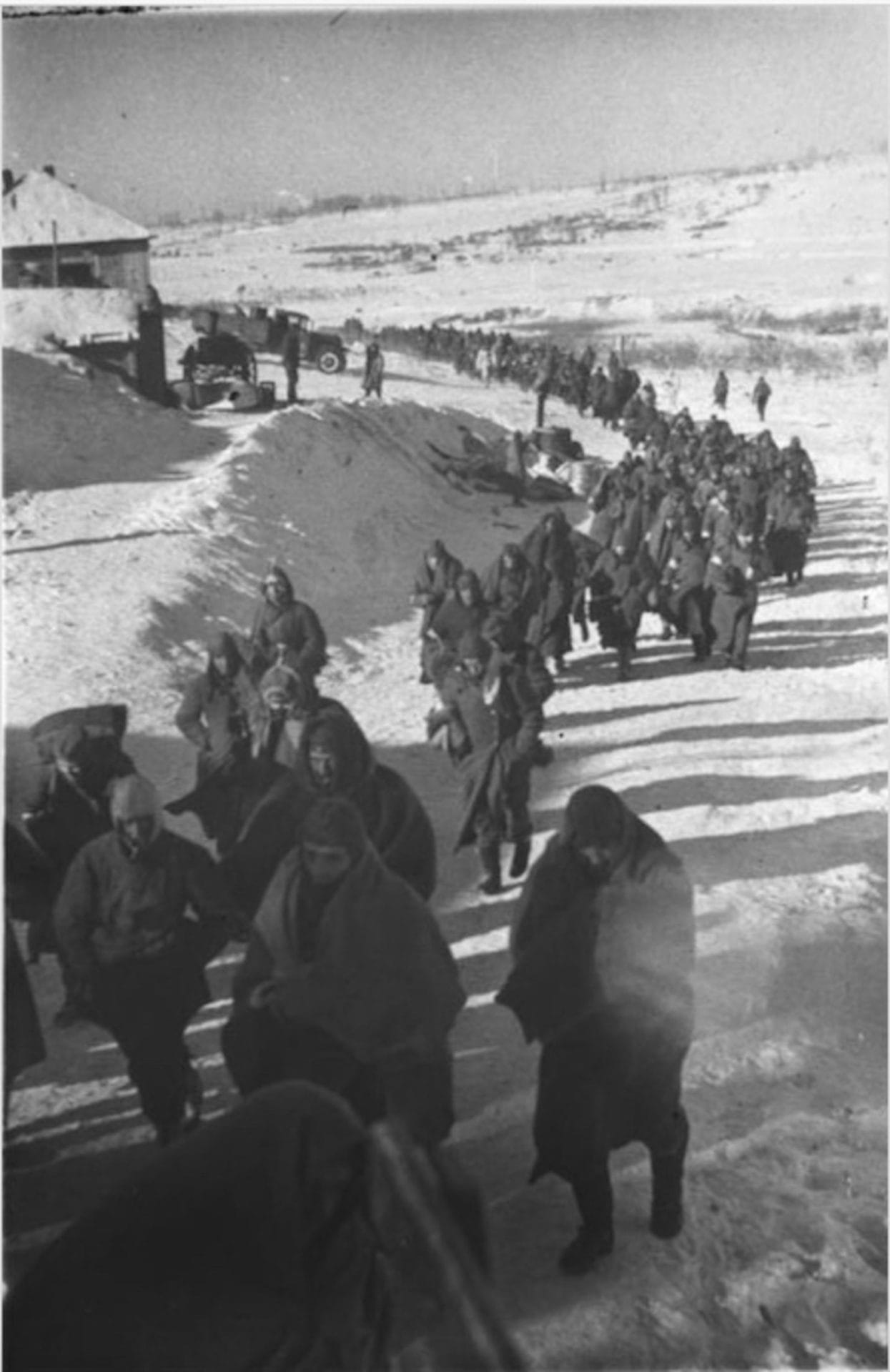

Soldats allemands prisonniers après la capitulation (2 février 1943) de la VIe armée de von Paulus à Stalingrad.

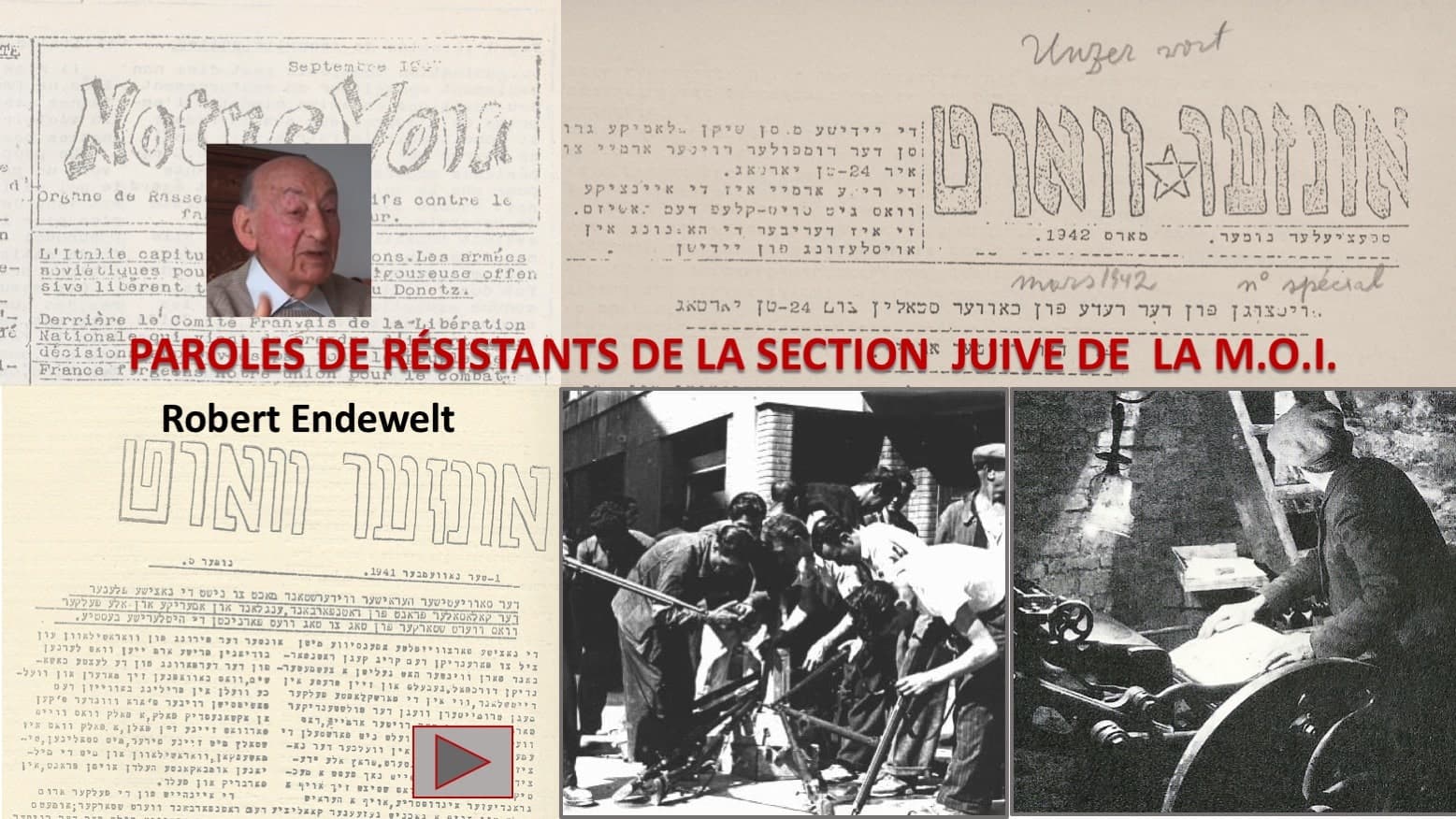

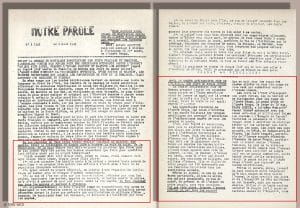

« De la victoire historique de Stalingrad à la victoire finale » : Notre Parole n°2 de février 1943 célèbre la victoire de l’Armée rouge.

Le centre de Stalingrad, le 2 février 1943, après la capitulation allemande. Au second plan, la Volga.

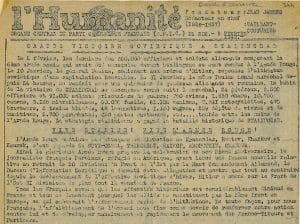

L’Humanité du 5 février 1943 célèbre la victoire de l’Armée rouge à Stalingrad.

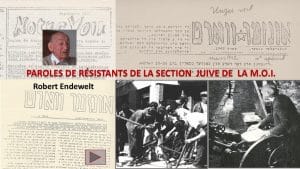

Robert Endewelt analyse la défaite des Allemands à Stalingrad comme le prélude à la victoire contre le nazisme.

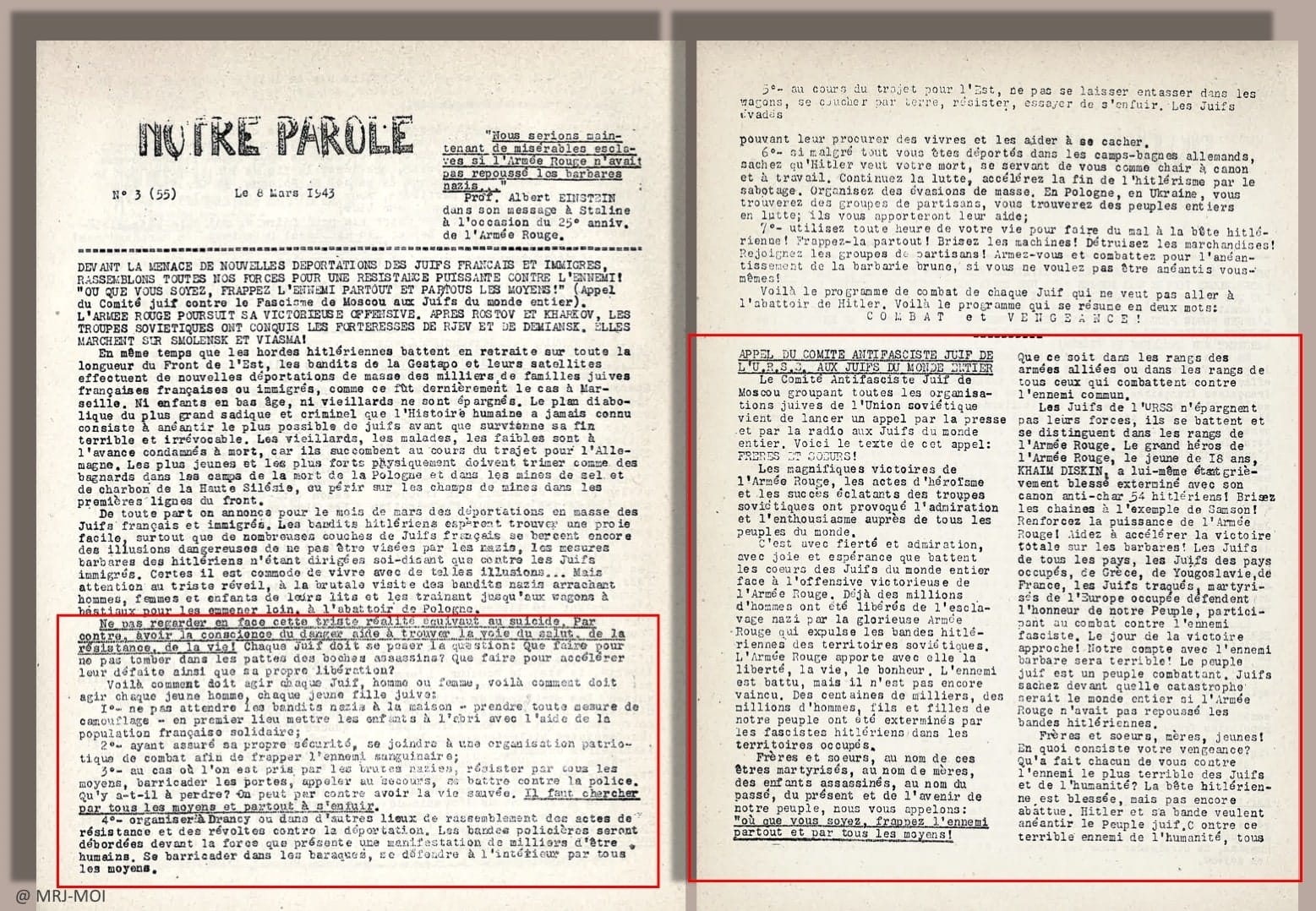

Notre Parole du 8 mars 1943, après avoir salué les succès militaires soviétiques, met en garde les Juifs, étrangers et français, contre les rafles et la déportation.

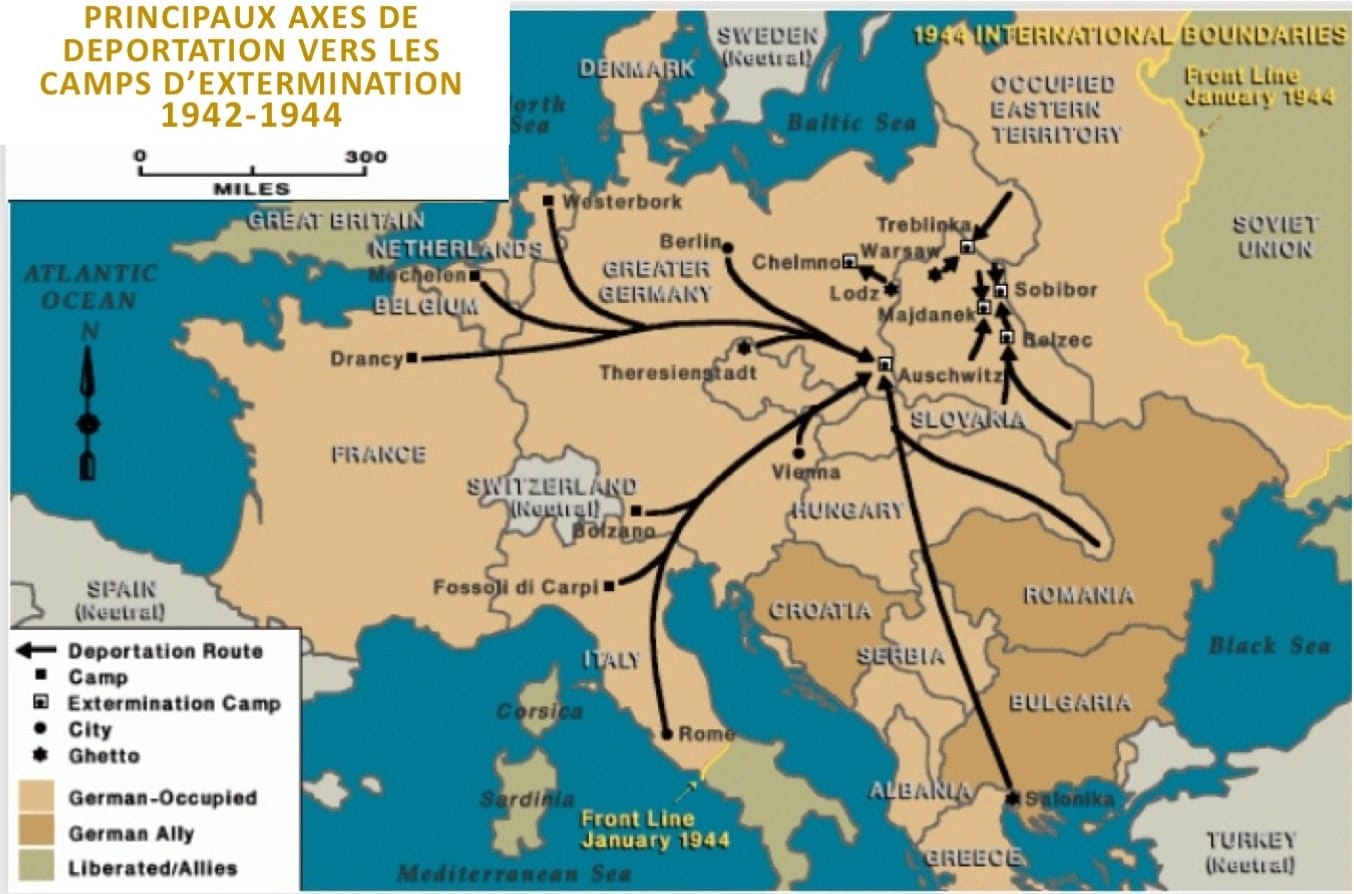

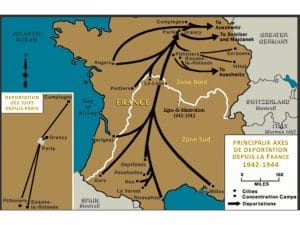

Carte : camps en France et axes de déportation vers les camps de concentration et d’extermination en Europe orientale.

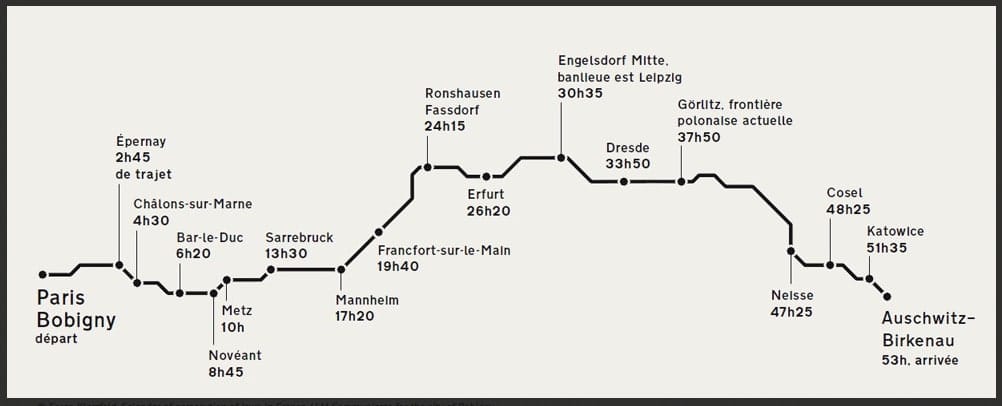

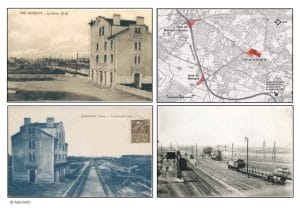

Cartes postales de la gare de Bobigny, près de Drancy, d’où partaient les convois vers les camps de concentration et d’extermination en Europe orientale.

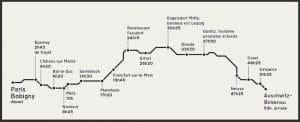

Trajet des convois établis selon les horaires des convois fixés le 1er nov. 1943.

Westerbork (Pays-Bas) : des Juifs (enfants, femmes et hommes) embarquent à bord d’un train à destination du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

Embarquement de Juifs dans les wagons à bestiaux vers un camp de la mort, à Westerbork (Pays-Bas).

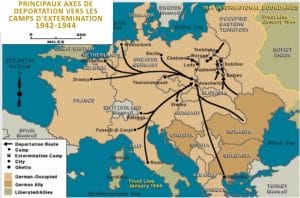

Les principaux axes de déportation vers les camps d’extermination (1942-1944).

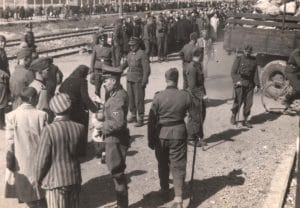

En mai 1944, arrivée à Auschwitz-Birkenau des Juifs hongrois déportés. En huit semaines seulement, près de 424 000 d’entre eux sont massacrés.

Auschwitz-Birkenau : sur la « rampe », la sélection par les SS des déportés à leur arrivée au camp.

Auschwitz-Birkenau : après la sélection, femmes et enfants juifs hongrois sont conduits vers les chambres à gaz (27 mai 1944).

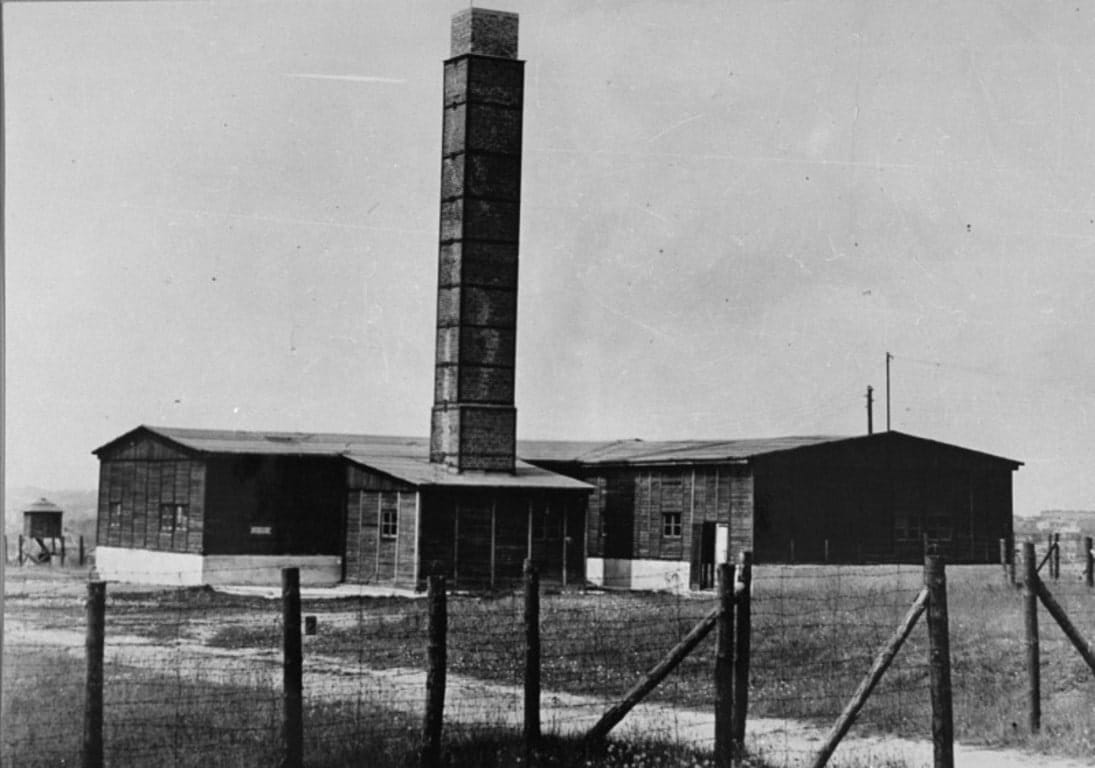

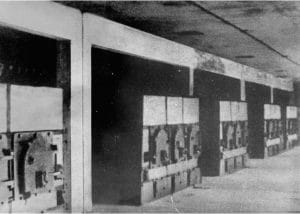

L’un des bâtiments de fours crématoires à Auschwitz-Birkenau (1943).

Containers de différentes tailles, pastilles et disques de zyklon utilisés dans les chambres à gaz d’Auschwitz.

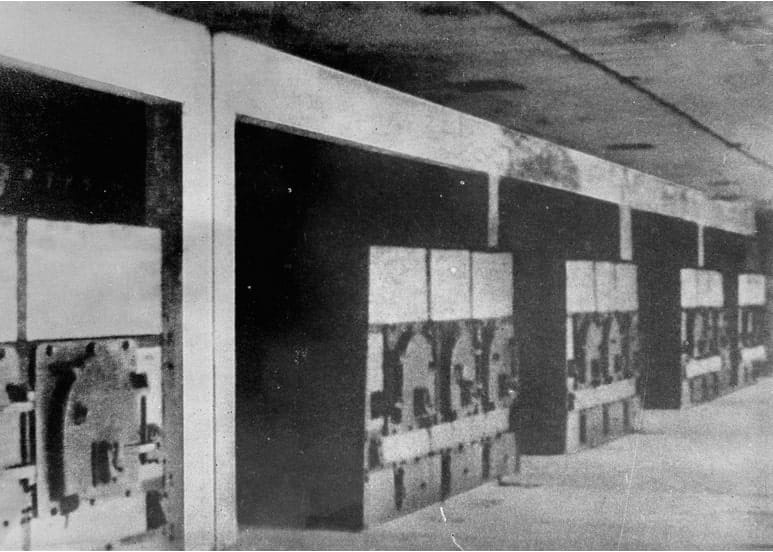

Four crématoire au camp d’extermination de Majdanek (Pologne).

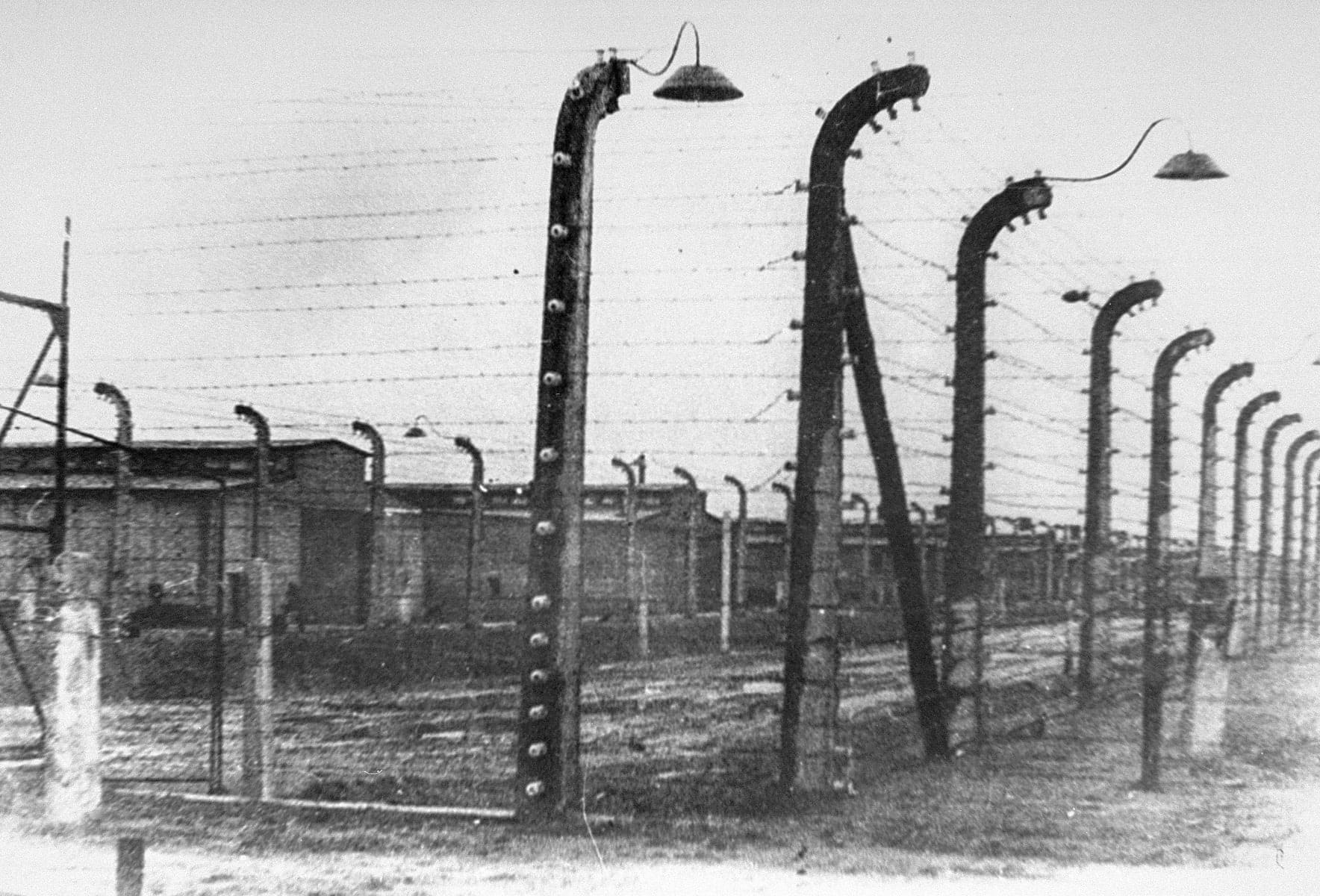

Clôtures de barbelés électrifiés autour du camp d’Auschwitz.

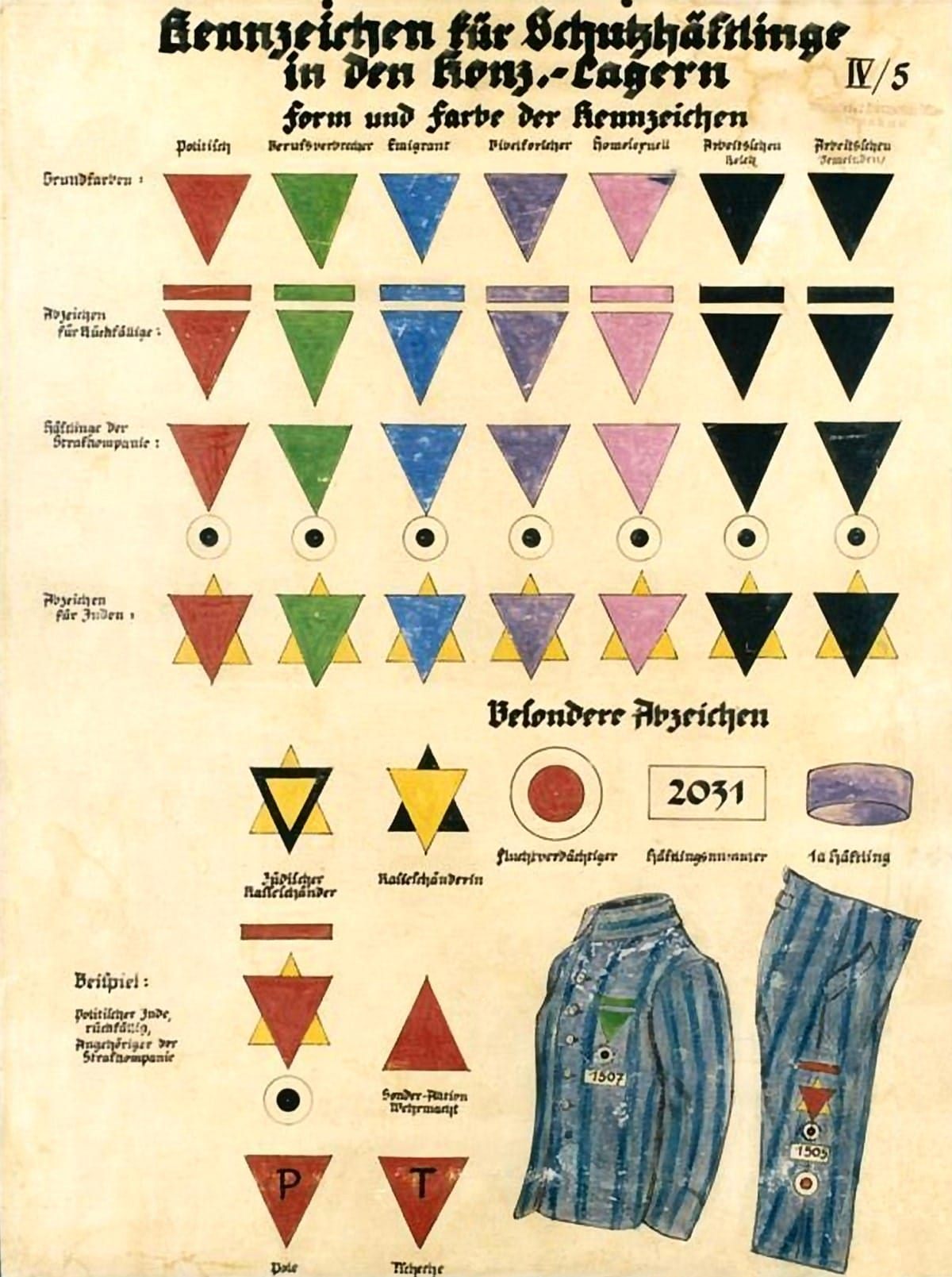

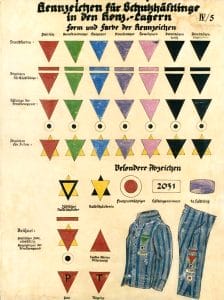

Système de marquage nazi des déportés : étoile jaune (Juifs), triangle rouge (politiques), vert (droits communs), bleu (émigrés et apatrides), noir (asociaux, prostituées, lesbiennes), marron (Tziganes), violet (témoins de Jéhovah), rose (homosexuels).

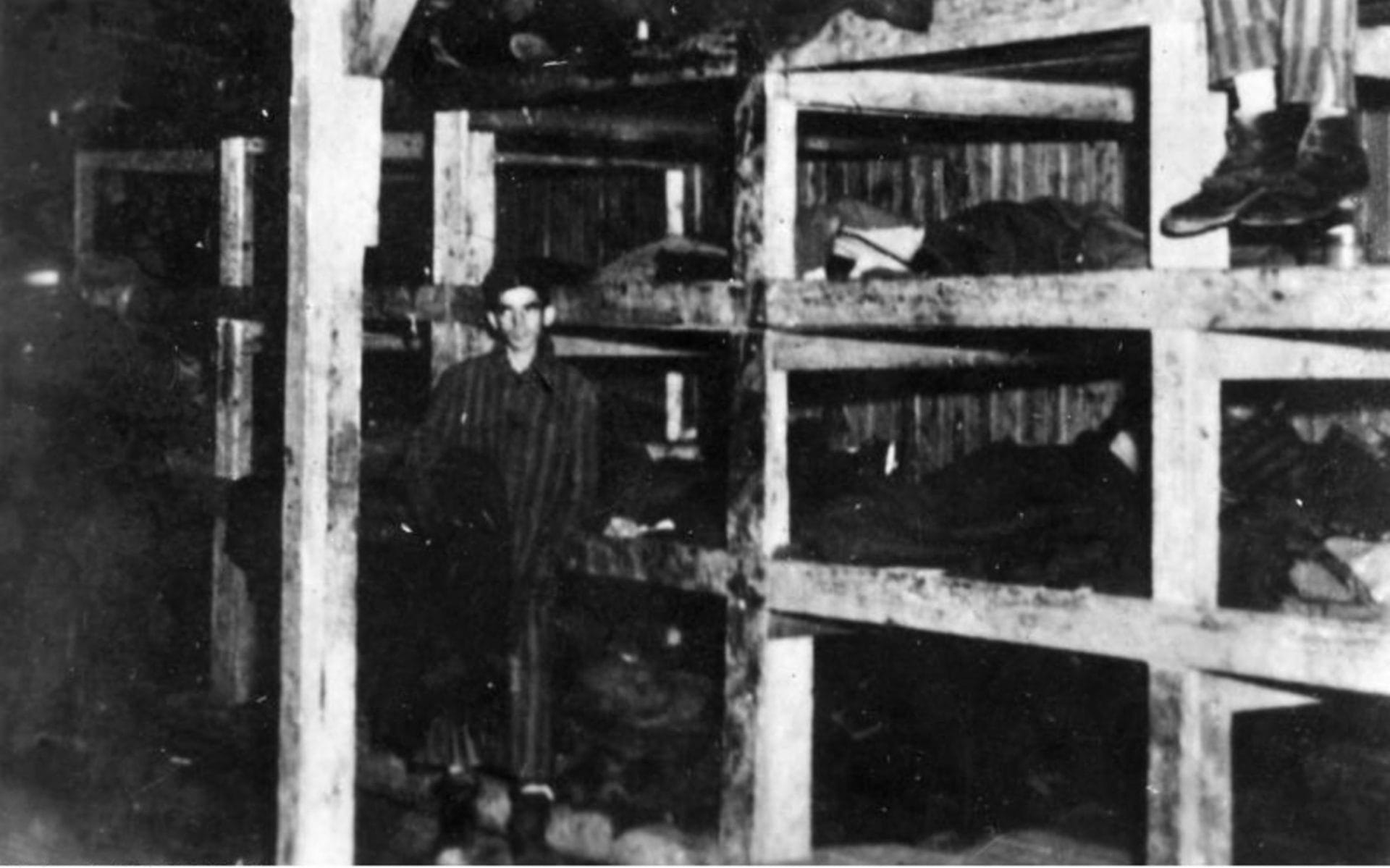

L’intérieur d’un baraquement dans le camp de concentration de Buchenwald.

Déportés chargés de trier les effets des morts exterminés à Auschwitz

Déportés au travail forcé dans l’un des kommandos d’Auschwitz (1942 ou 1943).

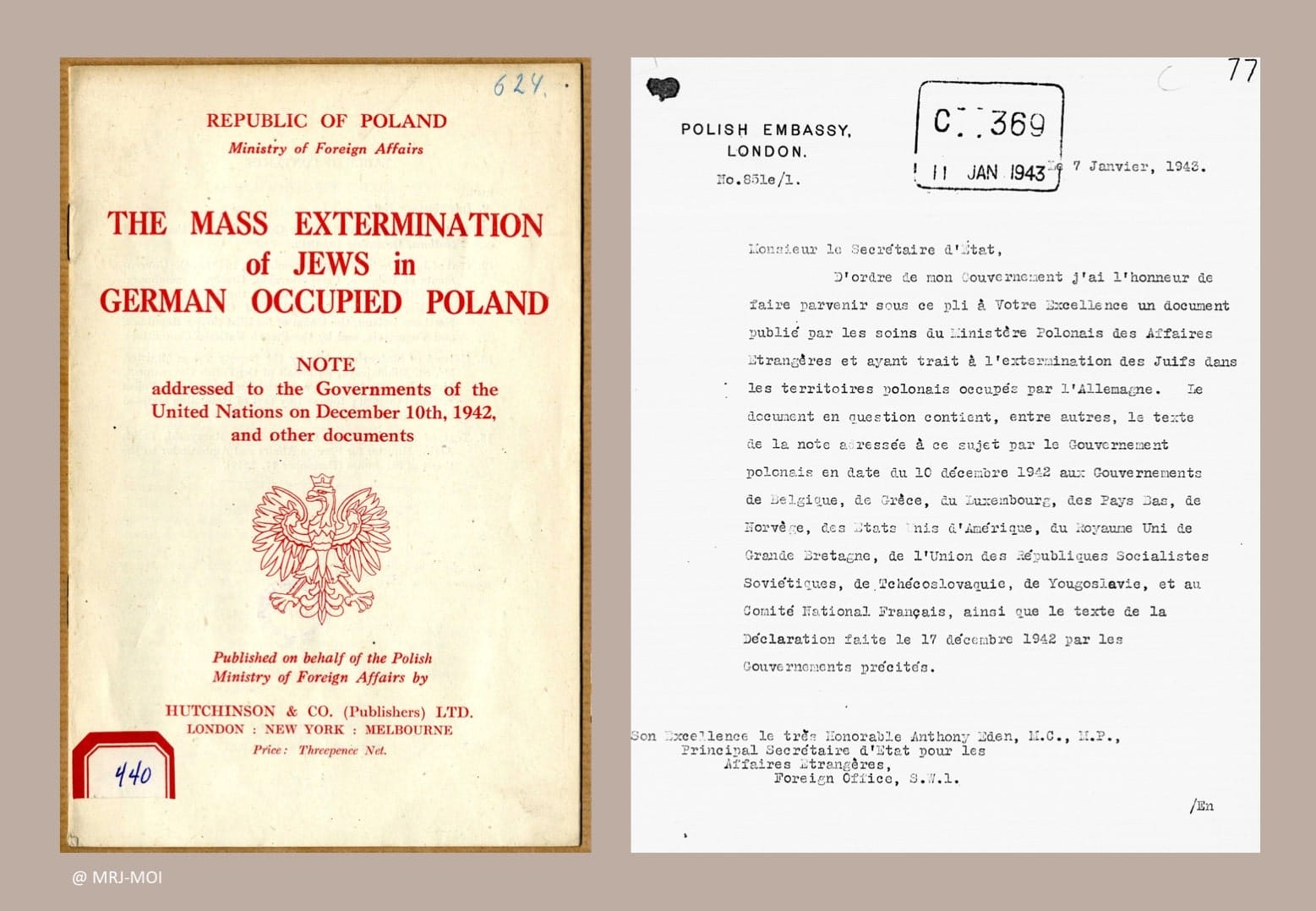

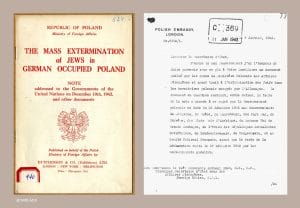

Note du 10 déc.1942 du gouvernement polonais décrivant la réalité des « massacres de masse des Juifs en Pologne occupée », transmise aux gouvernements alliés.