RÉSISTANCE ARMÉE

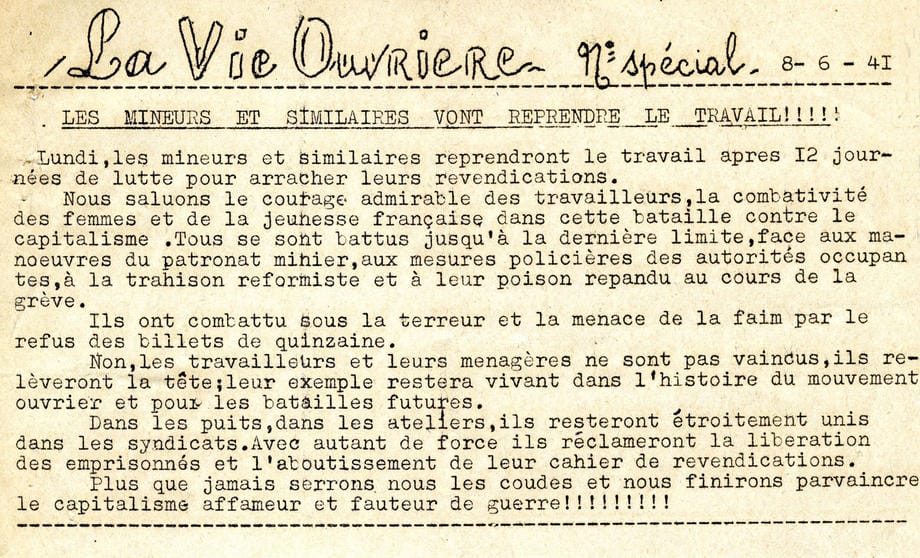

Les attentats représentent l’une des formes de cette lutte armée, ponctuée par des actions de harcèlement en attendant une insurrection générale.

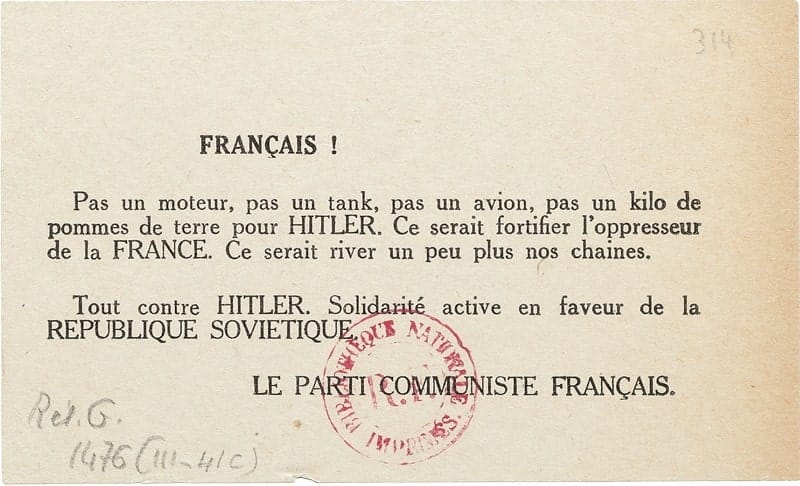

Les attentats ne font pas partie de la tradition communiste qui privilégie une « lutte de masse ». Beaucoup de militants éprouvent des réticences devant la consigne de descendre des militaires allemands

Le premier attentat public, réalisé pour montrer l’exemple, est l’exécution, à Paris, de l’aspirant Moser, à la station de métro, très fréquentée, Barbès-Rochechouart, le 21 août 1941. L’opération est préparée et exécutée par Pierre Georges (le futur colonel Fabien) en compagnie de Gilbert Brustlein, Fernand Zalkinow et Albert Gueusquin.

Le coût humain de la violente répression contre les résistants communistes est assumé. Selon les dirigeants du Parti, il ne peut que favoriser l’hostilité envers les occupants et accroître le nombre des combattants.

L’attentat de Barbès donne le signal de la lutte armée. Les étrangers, et parmi eux les Juifs immigrés, s’y engagent dès le début et prennent leur part dans le combat, au sein notamment des FTP-M.O.I., tout particulièrement dans la première phase, de 1941 à 1943.

Référence

Courtois Stéphane, Peschanski Denis, Rayski Adam, 1989, Le sang de l’Étranger, Paris, Éd. Fayard.