————————

Dans les premiers mois de l’Occupation, les jeunes communistes juifs sont organisés dans la JC (Jeunesse communiste) française. En 1942, il est décidé, notamment pour des raisons de sécurité, de séparer les jeunes communistes juifs de leurs camarades non-juifs et de les placer dorénavant sous la responsabilité de la section juive de la M.O.I.Au début de l’année 1943, la section juive décide de rassembler ses forces et crée l’Union des Juifs pour la Résistance et l’entraide (UJRE), à destination des adultes, et l’Union de la jeunesse juive (UJJ), à destination de la jeunesse.

En 1943, la direction nationale de la section juive de la M.O.I., victime de nombreuses arrestations, se replie à Lyon où elle s’installe définitivement. L’UJJ va se développer surtout en zone sud.

Elle se veut distincte de la Jeunesse communiste juive mais lui reste très liée et constitue, surtout, un regroupement des sympathisants, quelles que soient leurs options politiques.

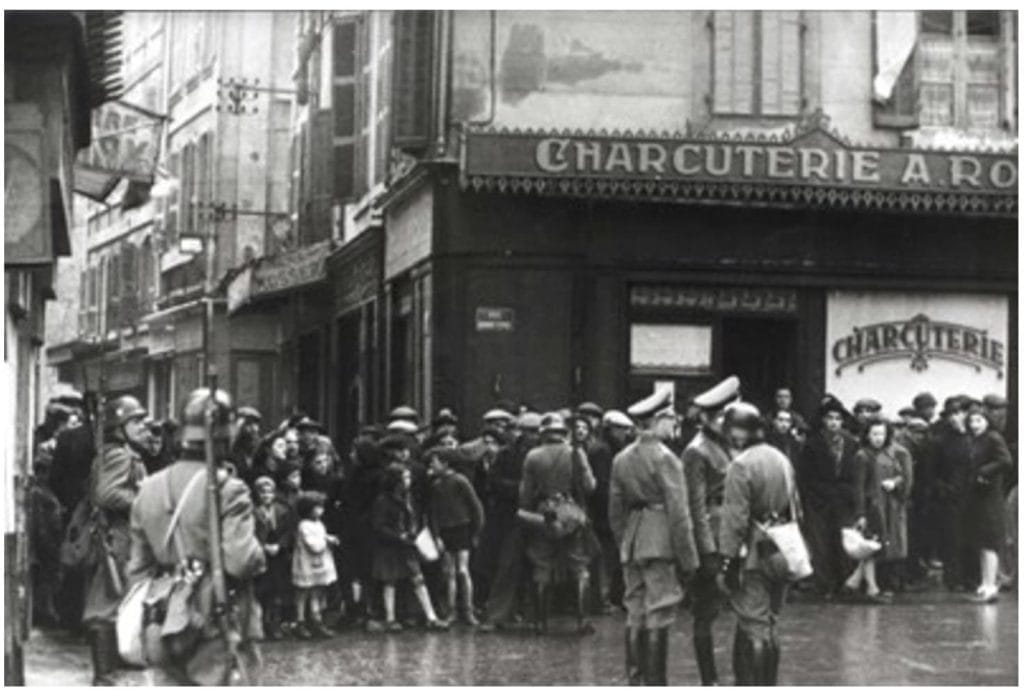

La JC/UJJ comprend 65 % de garçons, 35 % de filles et surprend par le nombre important de très jeunes militants. Ils sont presque tous issus de l’immigration juive ashkénaze d’Europe centrale et orientale, principalement d’origine polonaise. Ils appartiennent à des familles d’artisans ou d’ouvriers travaillant dans de petits ateliers de confection. A 80 %, ils habitaient Paris ou la région parisienne avant-guerre.

Beaucoup se connaissaient avant leur arrivée à Lyon, Grenoble ou Toulouse. Ces jeunes sont largement intégrés à la société française, mais ils entretiennent encore des liens avec leur culture d’origine.

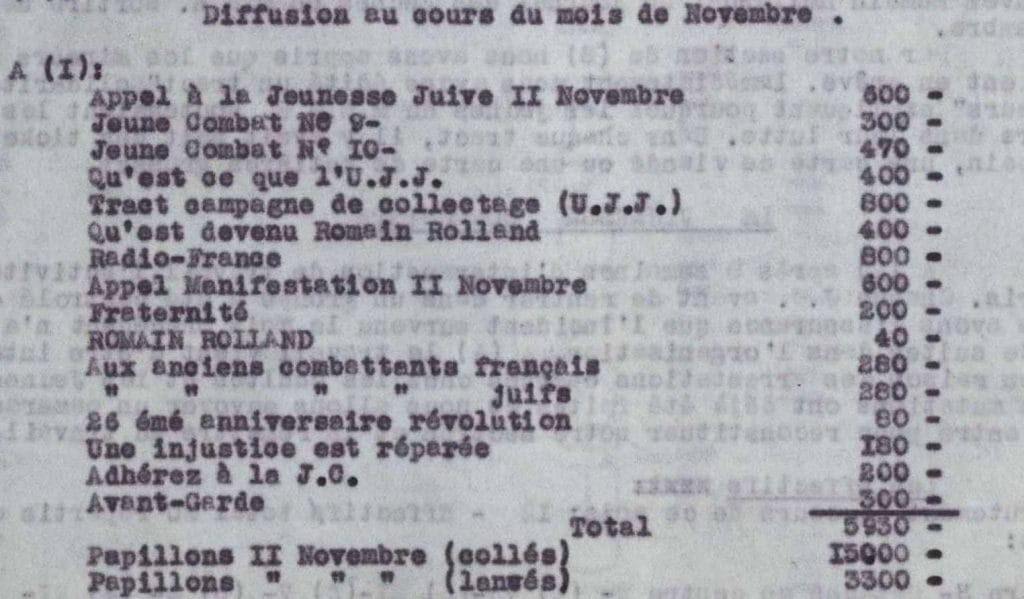

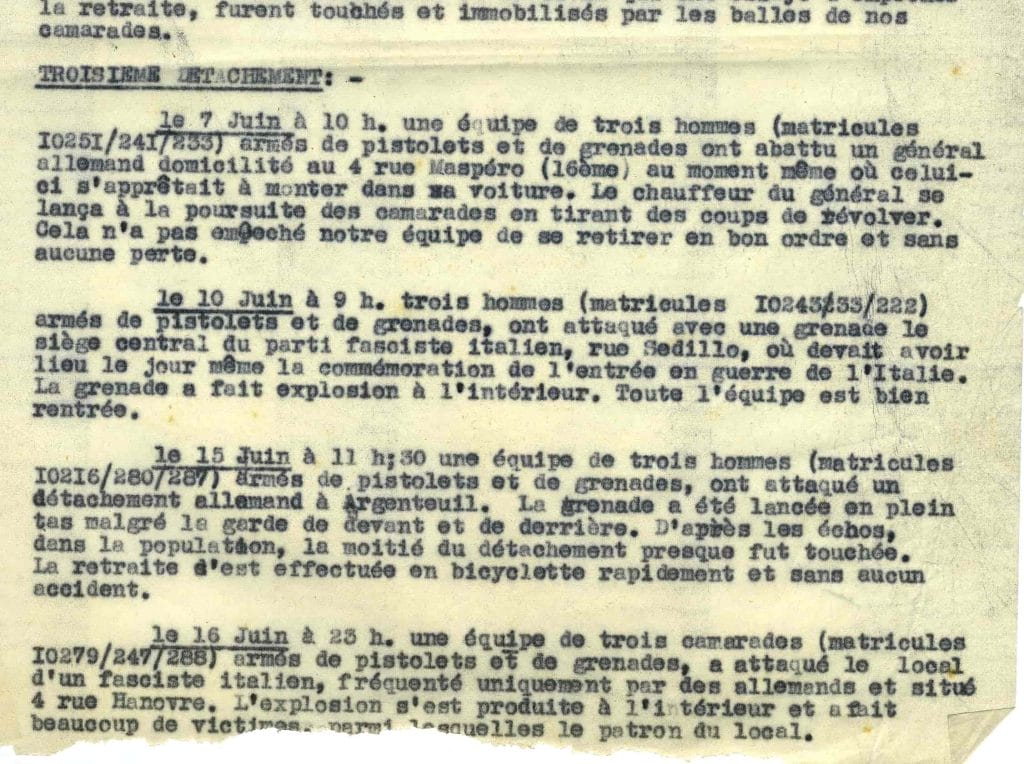

En janvier 1944, la JC juive en zone sud compte 165 jeunes. À la même date, l’UJJ en recense 194. Quatre mois plus tard, leurs effectifs ont quasiment doublé. Les jeunes de la section juive de la M.O.I. composent, dès l’origine, un vivier dans lequel puisent les FTP-M.O.I. Par ailleurs, l’UJJ, comme l’UJRE, commence à organiser, dès la fin 1943, des “groupes de combat” Ceux-ci s’emparent, revolver au poing, des tickets d’alimentation dans les mairies, sabotent des panneaux indicateurs, s’attaquent aux vitrines de collaborateurs notoires… Il leur arrive même de désarmer des policiers ou de récupérer des armes sur des soldats allemands.

Les actions sont, au fil des mois, de plus en plus coordonnées avec celles des groupes de combat “adultes” de l’UJRE et même, dans les semaines qui précédent la Libération, avec celles des FTP-M.O.I. Des jeunes de l’UJJ, constitués en trois unités, vont participer activement à l’insurrection de Villeurbanne du 24 au 26 août 1944, aux côtés des combattants du groupe FTP-M.O.I. « Carmagnole. ».

Référence :

Note personnelle de Claude Collin