————————

Le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942 et surtout la victoire soviétique de Stalingrad marquent un tournant dans la guerre. Dès la fin 1942, le Parti communiste français a réactivé le Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France, fondé en 1941, qui se veut ouvert à tous les Français opposés aux occupants et aux collaborateurs des nazis.La création de l’UJRE participe de la même démarche d’élargissement.

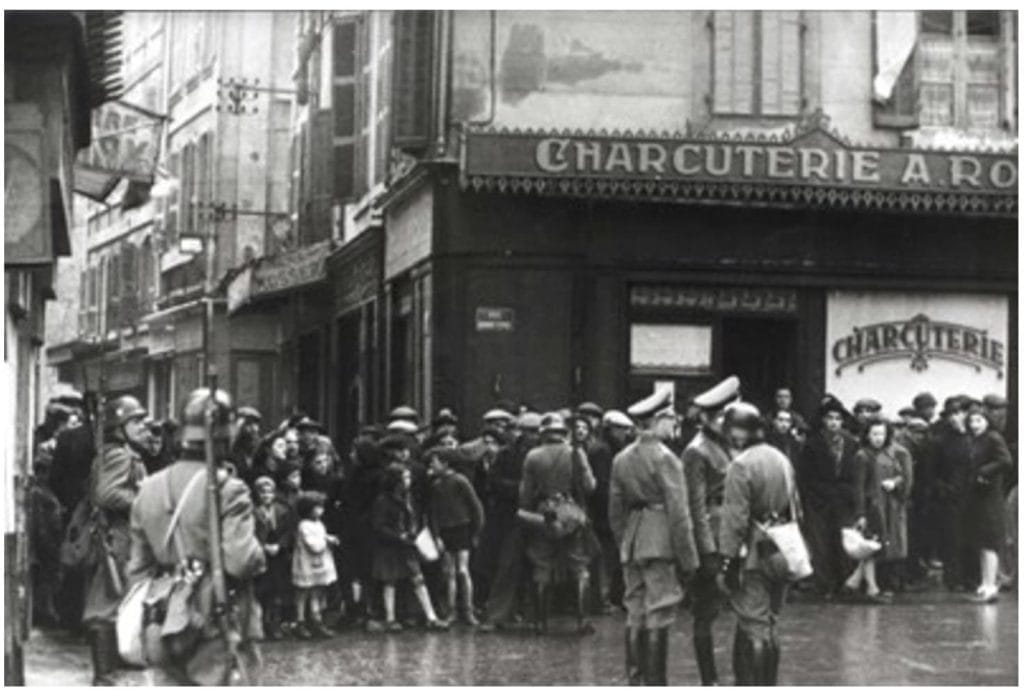

Après l’entrée des Allemands en zone sud et les déportations massives, la communauté de destin des Juifs, immigrés ou français, est désormais évidente.

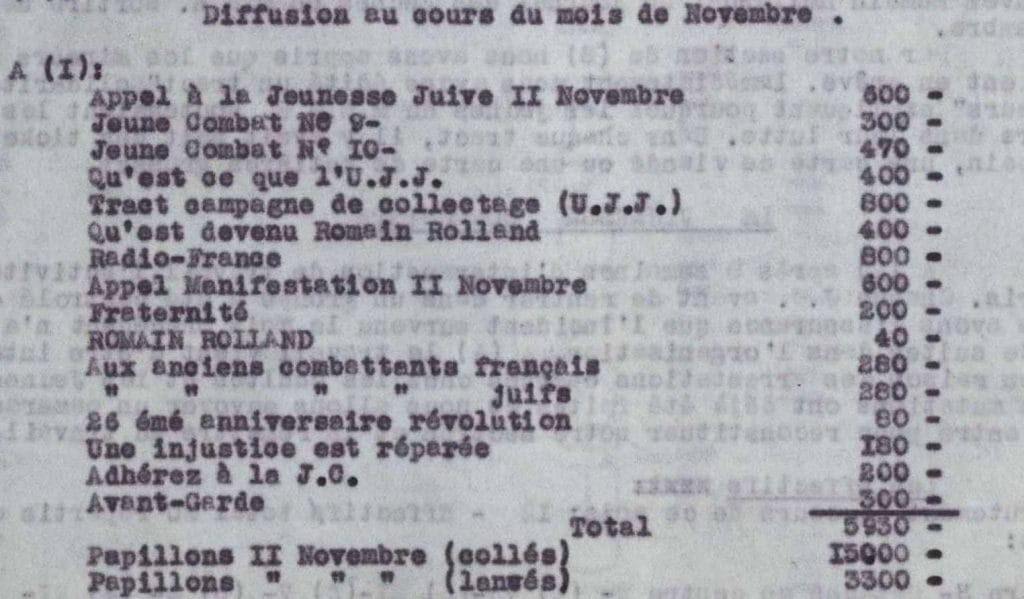

C’est dans ce contexte qu’au printemps 1943, se réunit clandestinement la conférence de 7 responsables des centres de Résistance des zones Nord et Sud liés à la section juive de la M.O.I. : Idel Korman, Edouard Kowalski, Adam Rayski, Sophie Schwartz, Thérèse Tennenbaum, de la direction parisienne, Charles Lederman et Jacques Ravine de la direction de la zone sud. Ils décident la création d’un organisme central clandestin de coordination, l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, l’ UJRE, qui fédère en son sein d’autres organisations clandestines : « Solidarité » des deux zones, l’Union de la jeunesse juive, l’UJJ, l’Union des femmes juives, l’UFJ, les comités juifs du secours populaire, la commission intersyndicale juive, les groupes armés juifs des FTP-M.O.I.

Notre Parole et Droit et Liberté deviennent les organes de l’UJRE en français. Unzer Wort paraît en yiddish.

L’UJRE se veut ouverte à tous les Juifs. Elle impulse aussi l’unification partielle de la Résistance juive au sein d’un Comité Général de Défense, donnant naissance en 1944 au CRIF, Conseil représentatif des Israélites de France.

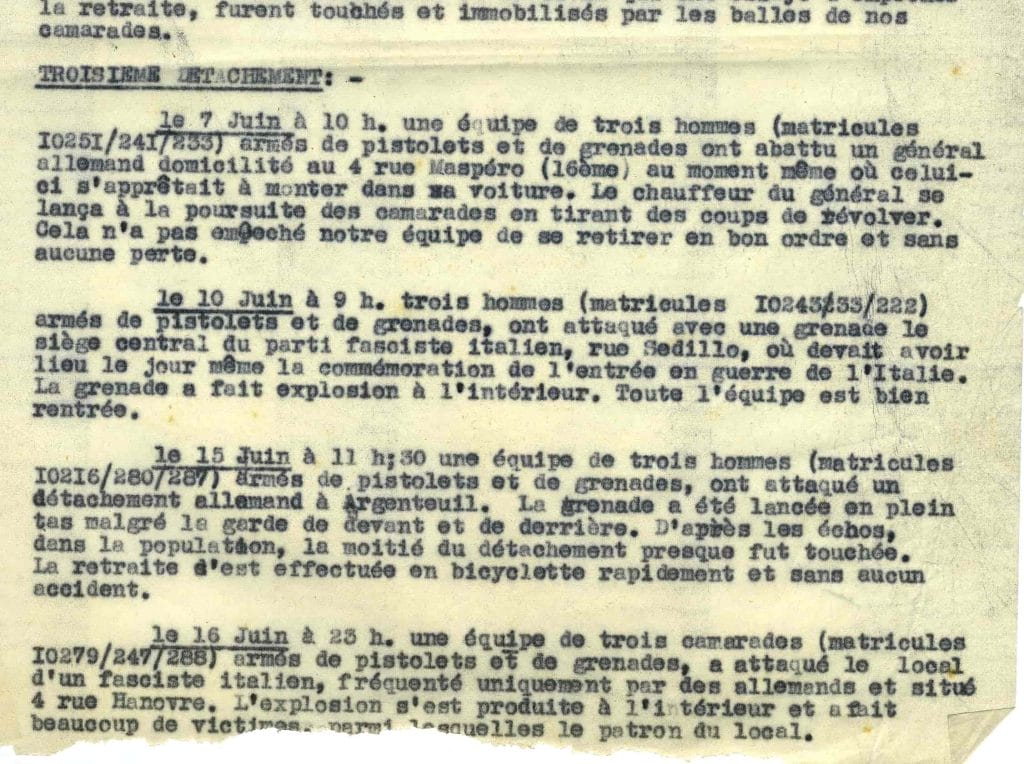

Des groupes de combat existent déjà sous l’égide de « Solidarité ». Ils prennent le nom de « groupes de combat de l’UJRE » et connaissent une grande extension. À la différence des FTP-M.O.I., leurs membres gardent une activité civile. Ils agissent soit en appui des FTP-M.O.I., soit de façon autonome. Ces groupes jouent un rôle éminent dans les combats de la Libération.

Grâce à son action multiforme, l’influence de l’UJRE dans la population juive immigrée progressiste est considérable au moment de la Libération.

Références :

— Ravine Jacques, 1973, La Résistance organisée des Juifs en France, Julliard.

— Diamant David, 1971, Les Juifs dans la Résistance française, Le Pavillon.

— Cukier Simon, Decèze Dominique, Diamant David, Grojnowki Michel, 1987, Juifs révolutionnaires, Messidor/Éditions sociales.